Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

EINER, DER GOTT NOCH BEIM NAMEN NENNT

„Die Fülle des Lebens ist erst an den Widersprüchen in uns abzuschätzen.“ Dieser Satz aus dem Lebensbericht von Rudolf Henz ist auf Österreich gemünzt, .gilt indes in gleicher Weise für den Autor. Zwischen zwei Polen stand Henz zeitlebens — und diese Spannung scheint die ihm vom Schicksal besonders zugeteilte Aufgabe zu sein —: zwischen der innigen Hingabe an das Reich von Geist und Kunst und der Flucht in das Reich der unentwegten Täter, wie er es nennt. Henz hat versucht, hier wie dort zu leben: Aber er hat wie selten einer zu spüren bekommen, daß in beiden Reichen leben zu wollen die Gefahr bedeutet, in keinem daheim zu sein. Dennoch hat er immer wieder einen Ausgleich in sich angestrebt. „Wer aber entscheidet darüber, ob er gelungen ist? Wir wären dann in jenen glücklichen Zustand eingetreten, der dem Men-

Am 10. Mai wird Rudolf Henz 70 Jahre sehen kaum je geschenkt wird oder ihm überhaupt nicht zusteht.“ In kluger Bescheidenheit sagt Henz über sein Doppelleben nur das: „Es war und ist ein Leben zwischen den Zeiten. In diesem Zwischenzustand aber steht uns die Ausgeglichenheit nicht zu.“

In der Einsicht, daß jede Zeit eigentlich eine Zeit des Überganges ist, unterscheidet Henz zwei Typen: jene Zeit, die sich mehr als die vollendete Vergangenheit fühlt, in der Biederkeit, Ausgewogenheit und viele Bürgertugenden gedeihen; und die andere Zeit, die schon nach dem Künftigen greift. Es ist mit anderen Worten die Kluft zwischen Ehedem und Übermorgen. In welche Waagschale wirft Henz sein Ja, in welche sein Nein? „In unserer Zeit, wenigstens bei mir, ist das Gefühl des Überganges, des Provisoriums stärker als das Verflossene und das Künftige. Es geht wild zu in solchen Zeiten, und wer will schon zugeben, daß sein Leben nur ein Provisorium sei, nicht nur metaphysisch gesehen? Viele pfeifen einfach darauf, sie finden es so ehrlich oder auch nur schick. Ich habe nie auf unseren Zeitzustand gepfiffen, das trennt mich von ihnen.“

Trennungsstriche hat Henz immer sorgsam gezogen, das ehrt ihn im besonderen Maße. Gerade dadurch, daß er sich in sein Innerstes zurücknahm, erwuchs ihm die Kraft zu hoher Leistung wie die Pflicht zu begründeter Kritik. Daß der Antrieb des Kämpfers immer aus dem Bewußtsein eines Höheren, aus dem Glauben an dieses Höhere kam, dafür zeugt jede Polemik, die Henz führte. Die Kluft zwischen Alt und Neu — Henz hat sie nie hämisch brutalisiert, er hat in seiner Stellungnahme kein Hehl daraus gemacht, skeptisch sein zu müssen und die eigene Meinung zu äußern. „Wie nahe stehe ich jeder Jugend“, bekennt er, „nur jung sollte sie sein, nicht blasiert und manieriert, zu allem noch fähig, auch zum Glauben, und gar nicht wehleidig.

Aber so zu tun, als wäre der Tod erst in unserer Zeit in die Welt gekommen, kann ich nicht einmal mehr absurd finden.“

Zeit der Technik, Zeit der Vermassung, Zeit aus den Fugen, Zeit ohne Gott — Henz will nicht „generalformulieren“, nicht „parolenschneiden“ nicht aburteilen. Er spielt auch nicht die Tradition und die Geschichte dagegen aus, weder als Kontrast, noch als Paradies. Zu gut weiß er von der Fülle, die in jeder Zeit vorhanden ist, und von dem gigantischen Nebeneinander und Gegeneinander in der Welt. Vielleicht ruht in seinem Unterbewußtsein bestimmend ein romantisches Wahrwort, daß nur aus dem Weitesten und Fernsten die Erneuerung kommen kann.

Innerhalb der angedeuteten Koordination ist es leicht, das dichterische Gesamtwerk von Rudolf Henz einzuordnen. Hier gilt es ja nicht, die Tätigkeit des durch Jahrzehnte unbestechlich in vorderster Linie der Kulturarbeit Stehenden zu würdigen, die er für Österreich geleistet hat, sondern es geht um die Dichtung, die freilich mit seinem „anderen“ Wirken die gleiche Mitte hat: eben dieses unser Österreich, das er als einen wesentlichen Teil Europas sieht und für das er in jenem Sinne eintritt, den wir längst als den tiefsten erkannt haben — bei ungebrochenem Selbstbewußtsein übernational zu denken, auszugleichen, ein Land zu sein, „das zwischen erstarrten Fronten und allen möglichen .Ismen' um das Menschliche weiß“.

Mit Recht steht im Zentrum der ausgewählten Gedichte von Henz, einer Lebensernte aus vier Jahrzehnten unter dem Titel „Der geschlossene Kreis“, der Zyklus der Österreichischen Trilogie, in welchem der Dichter in Klage, Preis und Mahnung uns durch die Leidensstationen unserer Geschichte, über Abgründe und Höhen zu einem zukunftsfrohen Bild einer besseren Welt führt. Dieser Zyklus ist zutreffend als tiefste und reifste lyrische Aussage über Österreich bezeichnet worden. Daß der Künstler des Wortes in allen Formen vom streng gebauten Sonett bis zum hymnischen Psalm, vom Lied im Volkston bis zur freien Strophe sein Instrument beherrscht, ist selbstverständlich. Schon in den frühen Gedichten, während die anderen noch vom Glück der kleinen Dinge sangen, trieb Henz die Angst vor dem Kommenden „ins spröde Gedicht“; dann, als alle lamentierten und nur von Verfall und Untergang sprachen, sang er unbeirrt das Lob des Herrn und stimmte ein Preislied auf die Erde und das Dasein an; schließlich lachte er über Narren und Prahlhänse, Agenten und Scharlatane, auch wenn die Angst vor der Zukunft ihn wiederum bedrückte. So schließt sich der Kreis. Aus bunten und aus trüben Scherben hat Rudolf Henz ein Mosaik zusammengesetzt, das unter seinen gestaltenden Händen zur „Figur“ unserer Zeit wurde. Hat er einst gesungen „Alles Atmen ist Angst“, so kann er heute hinzusetzen „Was fange ich einsamer Lobsänger an, ohne das Buch der Schrecknisse vor meinen Augen?“ und vermag es, aufrichtig zu bitten:

Nimm mich nicht aus der Angst, Herr,

wie sonst soll ich dich weiter suchen, ansingen,

anbetteln um Gnade, zur zwölften Stunde,

und die Erde, diese geschundene Erde,

so sehr lieben

wie mein ganzes Leben

ohne jedes Bedenken. Frei vom Reim ist sein Vers nun geworden, schärfer in der Diktion, knapper in der Gedankenführung und doch melodiöser. Es scheint, daß es Henz in der letzten Zeit gelang, eine neue Art des Gedichtes zu prägen, die den Leser packt. Dies ist schwer zu formulieren. Vielleicht glückt die Charakteristik durch den Hinweis, daß die Aussage jetzt mehr in der Melodie liegt.

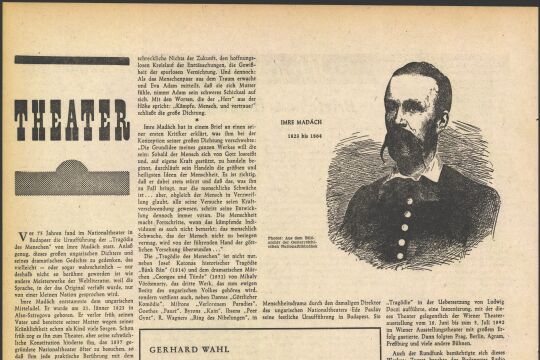

Es wäre nun viel Gutes über die großen Romane von Henz zu sagen, vom Künstlerroman „Die Gaukler“ 1932 an bis zur satirischen Auseinandersetzung mit den Auswüchsen der modernen Kunst „Der Kartonismus“ 1963, viel Rühmenswertes über die Dramen des Dichters, die Rundfunkspiele und religiösen Volksspiele, viel Lob auch über den Versuch, in einem gewaltigen Terzinen-Epos „Der Turm der Welt“ Visionen der dämonischen Welten heraufzubeschwören. Nur der Hinweis sei noch erlaubt, daß es vielleicht die intensive Beschäftigung mit diesen visionären Welten war, die Henz an seine jüngste Arbeit herangeführt oder wenigstens für sie insgeheim vorbereitet hat: die Neugestaltung der „Tragödie des Menschen“ von Imre Madach, die in den Wiener Festspielwochen 1967 vom Burgtheater aufgeführt wird. Die Tragödie des von 1848/49 enttäuschten Ungarn, der dann in der Einsamkeit seines Gutshofes in der Nachfolge des „Faust“ sein Stück 1861 fertigstellte, ist schon in den dreißiger Jahren unter Röbbeling im Burgtheater aufgeführt worden, war damals in ihrer Wirkung aber sehr auf eine Show abgestellt. Die Dichtung lag in zwei deutschen Versübersetzungen vor. 1891 hatte sie Ludwig Döczi, einer der bedeutendsten „Faust“-Übersetzer, vorgelegt — ihm war natürlich eine Goethe-Version geglückt. 1933 wurde das Stück von Jenö Mohäcsd neu ins Deutsche übertragen. Henz hat die traditionellen und verstaubt wirkenden Verse abgelehnt und die Dichtung nun in

Die Handschrift des Dichters einer gekürzten, gestrafften und auf eine große dramatische Linie gebrachten Fassung gestaltet, wobei er die Verse in Prosa auflöste. Kein Satz blieb, wie er war, doch die Handlung ist völlig belassen. Adam und Eva träumen nach der Vertreibung aus dem Paradiese das kommende Schicksal der Menschheit. Von dem vierten Erzengel, dem gefallenen Luzi-fer, geführt, erfährt Adam jeweils an entscheidenden historischen Punkten die grausame Entwicklung: In Ägypten, im Griechenland des Miltiades, in Byzanz, im Prag Rudolfs II., in Frankreich während der großen Revolution, in London mitten in der liberalistischen Ära, in einer Utopie des Kommunismus und endlich in einem Weltraumflug. Luzifer ist geistig besiegt. Der Schluß klingt aus in dem Satz, der auch als Bekenntnis des deutschen Neuschöpfers dieses Dramas gelten kann:

Mensch, kampfe und vertraue!

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!