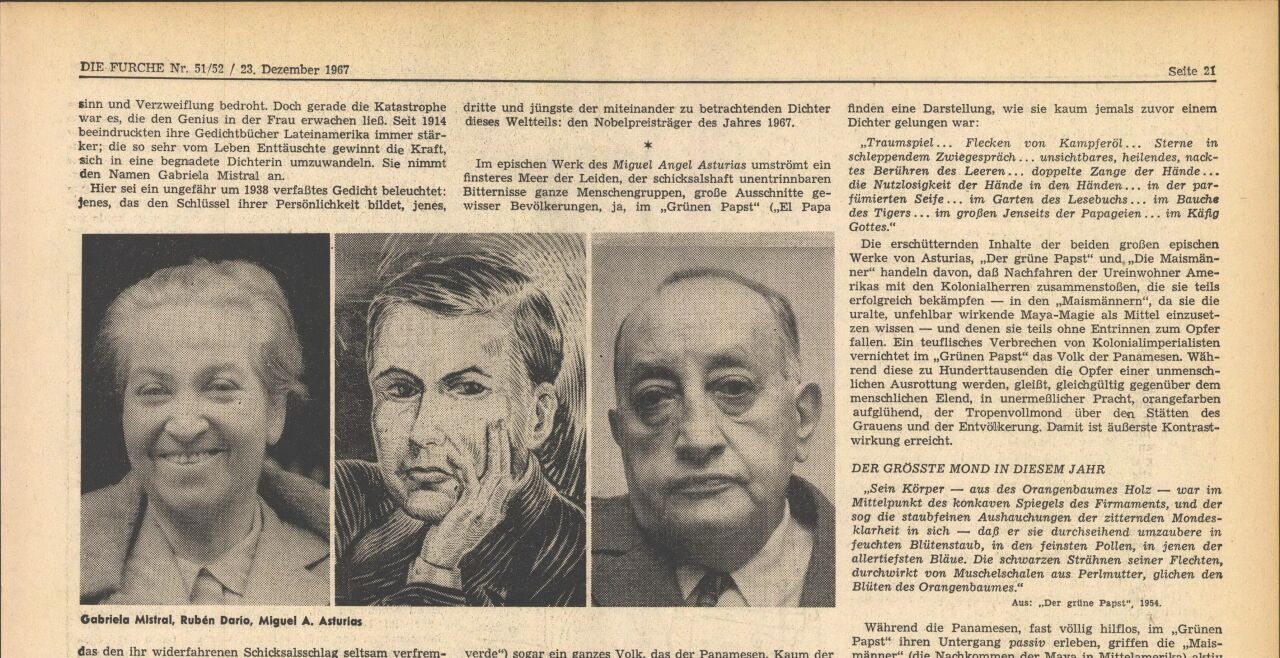

sinn und Verzweiflung bedroht. Doch gerade die Katastrophe war es, die den Genius in der Frau erwachen ließ. Seit 1914 beeindruckten ihre Gedichtbücher Lateinamerika immer stärker; die so sehr vom Leben Enttäuschte gewinnt die Kraft, sich in eine begnadete Dichterin umzuwandeln. Sie nimmt den Namen Gabriela Mistral an.

Hier sei ein ungefähr um 1938 verfaßtes Gedicht beleuchtet: Jenes, das den Schlüssel ihrer Persönlichkeit bildet, jenes,

das den ihr widerfahrenen Schicksalsschlag seltsam verfremdet und zugleich verzaubert: das Gedicht „Die beiden“.

DIE BEIDEN

Immer, wenn der Tag geht zur Neige, Naht sich mir Maria, die Mutter. Ohne Weg, ohne Steg trägt sie ihn — IHiV. Schreitet nicht vorwärts — und ist doch immer im Kommen.

Und die zwei treten ein — ganz in Blau und Weiß Hat sie die Dämmrung getaucht, oder die Abwesenheit, Schauder umweht sie vom Eukalyptus; Doch ohne Füße sind beide: so wie der Nebel.

Mutter Maria — zartblaue Gespinste, Zweige von Salbei, so leicht wie Federn, — Und sie spricht nichts, sie antwortet nichts — Und sie reicht, übergibt mir — IHN.

Da zerschmelzen die Worte mir, Gehn alle fort aus mir wie der Sand, Und da sie hinwehn, eilen andre zu mir, Und die — oh, mein Gott — sind die ihren!

MIGUEL und ich sehen uns an. Und wieder Ist's wie vor der Schöpfung der Erde, Vor der Erschaffung des Fleisches, der Zeit, Und die Nacht ohne ihre Gestirne.

Sie, strahlend blau, so wie Glasfenster prangen,

Gleicht ganz und gar ruhigem Gewässer.

So gibt sie ihn mir, so gibt sie mich ihm,

Und schweigt, und atmet, strahlt Glanz aus.

Nicht bewegt sie sich, ruht auch nicht aus,

Sie: Gottes Bresche im All, sie, der knospende Zweig.

Mit meinem Herzen nenn ich beide beim Namen, Nicht mit Lockruf, nicht mit Geste, noch Rede Und ihr Kommen ist: Sich-V er doppeln, Ist Zweisamkeit dessen, was sie allein ist.

Welch eine seltsame Umformung des nie ganz zu verwindenden Schicksalisch'ags, der sie traf: Den toten Verlobten bringt ihr eine Gestalt, die an jedem Abend aufs neue zu Ihr auf Besuch kommt: „Mutter Maria“. Ein Geisterreich umweht diese Erscheinung, die sich immer wieder für sie an die Stunde der Dämmerung bindet: da gewinnt ihr Wohnraum, da gewinnen die ihn umrahmenden weiten Landschaften, da gewinnen die Wesenheiten der Pflanzenwelt, die noch mitleben — Salbei und Eukalyptus —, sublimen, subtilsten Charakter: ein tastendes Leben, das sich an den Grenzen zwischen noch Möglichem und schon Unwirklichem bewegt. Diesen Grenzbereich skizzieren die sehr sparsam ausgewählten, sehr behutsam hingesetzten Zeilen der in einem vorwärtsschreitenden, einfachen Rhythmus herankommenden und wieder sich verflüchtigenden Bilder.

Verglichen mit der lyrischen Welt des Rub6n Dario, findet sich nun das Schwungvolle, das Prächtige, wie es diesem ihrem Vorläufer gemäß gewesen war, abgestreift. Dieses Herantasten an das Irreale, diese Wiederkehr des Verstorbenen, die ein „Mariengeschenk“ ist, vermag nur zögernd und leise, nie mehr hymnisch laut aufzuklingen. Verinnerlichung, Vergeistigung löst jene erste Stufe ab, da eine Gestalt wie die „Venus der Kreolen“ noch mit ausdrücklichen Hinweisen auf vielerlei Realitäten unserer Welt gezeichnet worden war. Im weiteren Verlauf ihrer Aussage muß Gabriela Mistral eingestehen, daß sie den seligen Moment der ihr geschenkten Wiedervereinigung nicht eigentlich festhalten kann; er verwandelt sich ihr in andere Bilder. Warum? Er ist die nicht vor Verflüchtigung zu bewahrende Widerkunft eines Zustan-des aus dem Beginn der Schöpfung, aus einer Vorzeit, da noch kein Stern die Nacht erhdllte. Der ihr von der himmlischen Mutter zugeführte Verstorbene muß verdämmern, so wie er aus der Dämmerung geborgen war. Aber das Erleben wächst sich zu einer Frucht aus, die wieder sie selbst ist, sie selbst in neuen Gestalten.

Ist nun noch eine Steigerung denkbar, die noch zusammenfassender wäre als die in diesem Gedicht erbrachte? Gabriela Mistral entfaltete ihr Gedicht aus zwei Urelementen: aus einem Ich und einem Du. Gewiß: eine zutiefst bedeutende, eine Wahrheit enthaltende Thesis: doch sie überschreitet nicht den Raum des Personalen. Man ist geneigt zu fragen, ob es nichts gebe, was über ihn hinausragt. Man könnte antworten: Schicksale von Menschengruppen, Nationen und Völkern hätten das Überpersonale in sich. Auch dessen Gestalter lebt, von der Großen Mutter Lateinamerika geboren: der

dritte und jüngste der miteinander zu betrachtenden Dichter dieses Weltteils: den Nobelpreisträger des Jahres 1967.

Im epischen Werk des Miguel Angel Asturias umströmt ein finsteres Meer der Leiden, der schicksalshaft unentrinnbaren Bitternisse ganze Menschengruppen, große Ausschnitte gewisser Bevölkerungen, ja, im „Grünen Papst“ („El Papa

verde“) sogar ein ganzes Volk, das der Panamesen. Kaum der geringste Lichtstrahl erhellt die gnadenlosen Verhängnisse, in dem Buch „Der Herr Präsident“ die den Bewohnern der Stadt und des Landes von Guatemala etwa um 1920 widerfuhren. Fast möchte man von einer neuen Vision des Nibelungenliedes im 20. Jahrhundert sprechen: dieses Epos vom Untergang, über dem sich, wie Goethe es aussprach, ein eherner Himmel wölbt. Männer, Frauen, auch Kinder in zartestem Alter sterben und verderben als Opfer bestialischer Brutalitäten einer Diktaturregierung, in deren Machthabern auch der allerletzte Funke der Menschlichkeit erloschen ist. Zwar leben auch hier Frauengestalten, wie sie Rüben Dario verherrlichte — und wie sie Gabriela Mistral ins Reich des Visionären gelangen ließ; doch keine gnädige Schicksalsmacht ist nun vorhanden, die Rettung vor Wahnsinn und Untergang brächte — und was noch Hoffnung ist, menschliche Hoffnung, entpuppt sich als eine unter dämonischem Hohnlachen lügengestrafte Illusion.

Und doch: obwohl hier, schon so wenige Jahrzehnte nach dem hoffnungsfrohen Beginn einer eigenständigen lateinamerikanischen Dichtung schnell die unterste Stufe der Nega-tivität erreicht wird, möchte man den „Herrn Präsident“ nicht ungeschrieben wissen: keine noch so geringe Einzelheit, kein noch so nebensächlicher Begleitumstand in diesem Werk entbehrt der bewußtesten Gestaltung; kein Satz steht da, hinter dem man nicht die gesamte Persönlichkeit des Dichters empfände. Etwa das folgende Beispiel: die weibliche Hauptgestalt, Carmila, windet sich in einem Fieberdelirium: und die zerfetzten, die buchstäblich an die Grenze des Nichtseins her anbrandenden Sensationen eines solchen Deliriums

finden eine Darstellung, wie sie kaum jemals zuvor einem Dichter gelungen war:

„Traumspiel... Flecken von Kampferöl... Sterne in schleppendem Zwiegespräch... unsichtbares, heilendes, nacktes Berühren des Leeren... doppelte Zange der Hände ... die Nutzlosigkeit der Hände in den Händen... in. der parfümierten Seife... im Garten des Lesebuchs... im Bauche des Tigers... im großen Jenseits der Papageien... im Käfig Gottes.“

Die erschütternden Inhalte der beiden großen epischen Werke von Asturias, „Der grüne Papst“ und, „Die Maismänner“ handeln davon, daß Nachfahren der Ureinwohner Amerikas mit den Kolonialherren zusammenstoßen, die sie teils erfolgreich bekämpfen — in den „Maismännern“, da sie die uralte, unfehlbar wirkende Maya-Magie als Mittel einzusetzen wissen — und denen sie teils ohne Entrinnen zum Opfer fallen. Ein teuflisches Verbrechen von Kolonialimperialisten vernichtet im „Grünen Papst“ das Volk der Panamesen. Während diese zu Hunderttausenden die Opfer einer unmenschlichen Ausrottung werden, gleißt, gleichgültig gegenüber dem menschlichen Elend, in unermeßlicher Pracht, orangefarben aufglühend, der Tropenvollmond über den Stätten des Grauens und der Entvölkerung. Damit ist äußerste Kontrastwirkung erreicht.

DER GRÖSSTE MOND IN DIESEM JAHR

„Sein Körper — aus des Orangenbaumes Holz — war im Mittelpunkt des konkaven Spiegels des Firmaments, und der sog die staubfeinen Aushauchungen der zitternden Mondes-klarheit in sich — daß er sie durchseihend umzaubere in feuchten Blütenstaub, in den feinsten Pollen, in jenen der allertiefsten Bläue. Die schwarzen Strähnen seiner Flechten, durchwirkt von Muschelschalen aus Perlmutter, glichen den Blüten des Orangenbaumes.“

Aus: „Der grüne Papst“, 1954.

Während die Panamesen, fast völlig hilflos, im „Grünen Papst“ ihren Untergang passiv erleben, griffen die „Maismänner“ (die Nachkommen der Maya in Mittelamerika) aktiv gegen das spanische Militär zu den Waffen. Vor allem verwendeten ihre Magier, die „Glühwurmzauberer“, telepathische Fernwirkungen auf ihre Feinde als Kampfmittel. In Zehntausenden von Jahren hatten ihre Vorfahren, die Mayavölker, diese magische Kampfwaffe erprobt. Rücksichtslos ward sie eingesetzt, als der beste Mann ihres Volkes, der Kazike Gaspar Horn, von ihren Feinden durch Gift getötet worden war. Erschütternd ist die Textstelle, die dieses Kazi-ken letzte Begegnung mit Frau und Kind schildert; von märchenhaftem Glanz umwoben erscheint jener Morgen, da er zum letztenmal den Morgenstern, Nixtamalero, über dem „gelben Hasen des verschwindenden Mondes“ aufgehen sieht.

DER MORGEN ÜBER GUATEMALA

„Im zarten morgendlichen Blau ein Langschläfer: der Mond des Verschwindens mit dem gelben Hasen im Antlitz, dem Vater aller gelben Hasen im toten Antlitz des Mondes. Die Berge: Safran. Das Licht von oben, in dem die Täler baden, ein Terebinthenharzstrom. Und der Morgenstern, Nixtamalero, der die Stunde anzeigt, da der Maistopf vom Feuer genommen wird.“

Aus: „Die Maismänner“, 1952.

Was in Lateinamerika mit Rüben Dario als menschliche Hoffnung begonnen, was mit Gabriela Mistral in verklärter Vision verinnerlicht worden war, das erscheint in den epischen Werken des Asturias ausgeweitet zu großen Völkertragödien. Sein Werk vollbringt den Vorstoß zur Gestaltung der Schicksale von Kontinenten und ihrer Völker.

Barbarossa erwacht aus einem langen, bleiernen Schlaf. Er zupft an seinem rötlichen Spitzbart und gähnt herzhaft. Dann massiert er eine blaue Zehe, die aus dem löchrigen Socken ragt. Dabei stößt er des öfteren Jenny, seine Freundin, an, da es in dem Autowrack, das ihnen als Unterschlupf dient, verdammt eng ist. Sie schlägt nach längerem Brummein die blauen Augen auf.

„Mistiger Nebel“, schimpft Barbarossa. Er schüttelt unmutig seine rotblonde Mähne.

„Heute ist Weihnachten, Adam.“ Das Mädchen sagt es versonnen, während es aus seiner gestreiften, abgetragenen Hose einen Zigarettenstummel wühlt. „Hast du Feuer, Adam?“1 fragt es.

„Eklig kalt“, murmelt dieser und fährt in die rechte Tasche seines Samtrockes. „Schneeblumen!“ ruft Jenny freudig und fährt mit den Fingern über die vereisten Fensterscheiben. „Buh! Scheußlich kalt!“ stellt Barbarossa abermals fest.

Er schiebt seine zerrissene Autodecke Jenny zu. Dann schlüpft er in abgetragene Halbschuhe und wickelt sich einen langen Wollschal um den Hals.

„Bleibe hier, Jenny! Ich werde mich einmal umschauen.“ Diese zerrt einen abgebrochenen Kamm durch die langen Haarsträhnen. „Fein, Adam!“ freut ie sich. „Geh zu Mutter Frida, dann bekommst du heute sicher ein Stück vom Weihnachtszelten! Vielleicht findest du auch irgendwo Tannenzweige.“ Sie kramt wieder in ihrer Hose. „Und kaufe eine Kerze!“

„Denkst du wohl, sentimentales Fräulein!“ schimpft er und zappelt hinaus, ohne sich umzusehen. Er geht seinen gewohnten Weg. Er schlendert die Straßen

entlang, weicht den matschigen Pfützen aus, schaut in Müllkübel und Papierkörbe. So schlägt er sich durch bis zur Stammkneipe. Er holt einige Münzen heraus, betrachtet sie skeptisch und geht dann einfach hinein. Es sind nur wenige Typen da. „Guten Abend“, brummt eine, die die Nacht verbummelt hat.

„Hast du 'nen Zug?“ fragt Barbarossa eine andere, die beim Rauchen ist. Diese reicht ihm den Rest der Zigarette hin.

„Die feiste Frida gibt heute ein Freibier aus. 's ist Weihnachten!“ Der Kerl vor ihm nickt bedeutungsvoll zur Theke und schlürft in einem müden Zug das Bier.

Da steht die dicke Wirtin und lächelt einladend über das volle Gesicht. Sie hat eine neue Schürze an. Über dem Flaschenbord ist ein Madonnenbild mit einem roten Licht davor. Rundum stecken einige grüne Zweige.

„Pfui! Alles Firlefanz und falsche Gloria!“ sagt Barbarossa böse. „Weihnachten! Die gute Tat auf Bestellung. Ha! Daß ich nicht lache!“

Auf dem Gehsteig in der Nähe der Karlskirche läßt er sich wie gewohnt nieder. Er hat einen verhältnismäßig trockenen Fleck knapp an einer Hausmauer gefunden und holt seine Malstifte aus der Rocktasche. Langsam beginnt er zu skizzieren. Auf der feuchten Straße gehen die Farben schlecht an. Wie immer zeichnet er eine Madonna. Das sehen die Leute gerne, und das bringt Geld ein. Die Pappschachtel, die nebenbei liegt, soll die Zuschauer stumm auffordern, daß sie nicht nur herumstehen und gaffen sollen. Heute zeichnet Barbarossa auch ein Kind in einfachen Konturen dazu, das sich furchtsam gegen die Füße der Frau drängt. Und statt