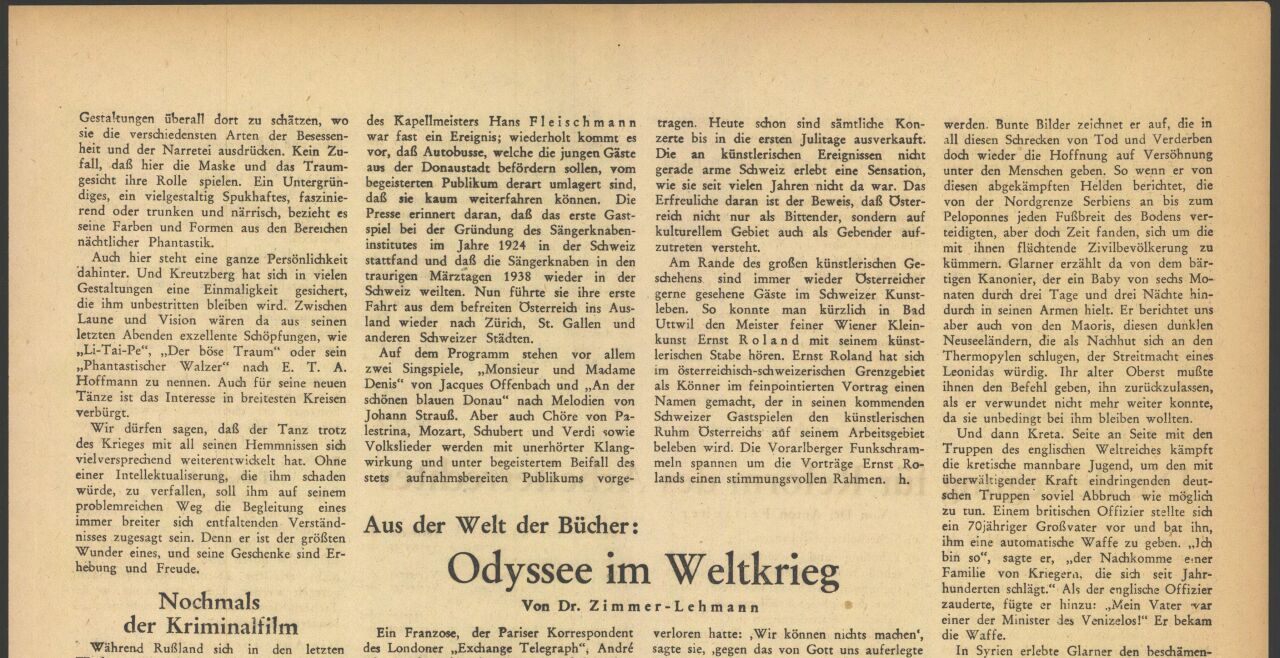

Ein Franzose, der Pariser Korrespondent des Londoner „Exchange Telegraph“, Andre Glarner, hat über den Krieg in Afrika, über die Mensdien, die unter seinem Gebot lebten, über Landschaft und eigene Erlebnisse ein Buch geschrieben, das von hoher Spannung auch dann wäre, wenn es nicht zugleich die Schilderung der großen Odyssee eines modernen Kriegskorrespondenten wäre. Er sammelte den Stoff seines Buches „Von Montmartre bis Tripolis“ als einer der Franzosen, die sich nach der militärischen Katastrophe des eigenen Landes entschlossen, auf fremder Erde weiterzukämpfen, er mit der Feder sowie viele andere mit der Waffe.

Glarner hatte im Jahre 1939 sofort nach Ausbruch des Krieges die Maginotlinie besucht und Weihnachten in den Kasematten dieser angeblich unbesiegbaren Festung gefeiert. Als die Franzosen ihre erste Teiloffensive gegen Forbach auslösten, begleitete er den General Requin, der diesen Abschnitt kommandierte. In atemlosem Tempo rollt in seiner Darstellung die ganze Tragik des Zusammenbruchs Frankreichs vor unseren Augen ab, mit den Namen der vielen Generale, die einer nach dem andern an der Unlösbarkeit ihrer Aufgabe scheitern. Westeuropa stürzt in ein Chaos, Belgien kapituliert, die Engländer ziehen ihre Truppen aus Dünkirchen ab und Glarner geht mit den zurückflutenden Armeen, immer noch hoffend, daß doch eine Gegenoffensive die deutsche Walze aufhalten würde, und immer aufs neue enttäuscht, zurück, um schließlich zu erkennen, daß das Rückgrat dieser Armeen gebrochen war. Er hört Winston Churchill in Tours der französischen Regierung die Versicherung geben: „England wird mit euch bis zum Ende gehen!“ Aber schon übersiedelt die französische Regierung nach Bordeaux und Englands Hilfeangebot wird in diesem letzten historischen französischen Ministerrat mit 14 zu 11 Stimmen abgelehnt.

Nach diesem Ereignis hält es Glarner nicht mehr in Frankreich. Die Stimmen de Gaulles und Churchills rufen alle guten Franzosen zum Kampfe auf und trotzdem er seine Frau in Frankreich zurücklassen muß, tritt er in England als Kriegskorrespondent den Streitkräften des freien Frankreichs bei. In London erlebt er den deutschen „Blitz“, diese Bombenangriffe, die nach der Kapitulation Frankreichs das Vorspiel für die Niederlage Englands geben sollten. Aber wunderbar ist die Haltung der Londoner, die bis in die untersten Schichten des Volkes die Pflicht erkannt hatten, die das Schicksal ihnen auferlegt hatte. Ihr Mut war die letzte Barriere zwischen einer freien Welt und dem düsterem Chaos. Aber lassen wir Glarner selbst sprechen:

„Man muß, wie ich, während der vier Monate des ,Blitzes' in London gelebt haben. Man muß die Londoner gesehen haben, die ihrer Beschäftigung mitten unter dem Angriff nachgehen, wie sie ihre Autobusse besteigen, von denen einige pulverisiert wurden, die Untergrundbahnen, die in der Nacht als Luftschutzbunker dienten: und man muß dieses Volk bewundern, das durch Monate auf Steinen schlief, in wenige Decken gehüllt, und man muß daran denken, daß weder die Zerstörung der City nodi die erstickenden Gase der Bomben die Moral dieser Rasse brechen konnten. Ich erinnere mich immer an die erhabenen Worte einer Frau aus dem Volke, deren ganze Habe zugrundegegangen war und die zwei Mitglieder ihrer Familie erloren hatte: ,Wir können nichts machen', sagte sie, .gegen das von Gott uns auferlegte Schicksal, gegen ein Erbeben oder einen Aufruhr der Elemente, als es zu ertragen. Wir nehmen daher das Bombardement auf uns und wir werden bis zum Ende widerstehen, weil wir sicher sind, den Sieg zu erringen.' London änderte seine Lebensweise nicht. Man tanzte im Berkeley und aß bei Prunier. Die großen Geschäfte, die zerstört wurden, eröffneten schon am nächsten Tag in einem anderen Lokal den Verkauf. Das Leben ging weiter.“

Glarner bekommt mitten in diesem Blitzkrieg der Luft den Auftrag, sich nach Kairo zu begeben. Da die Meere vcn deutschen U-Booten und Flugzeugen unsicher gemacht, nur mehr mit äußerster Vorsicht befahren werden können, ist sein Schiff gezwungen, an Gibraltar vorbei, um ganz Afrika herum seinem Bestimmungshafen zuzustreben. Das zweite Schiff, das gleichzeitig wegfahrt, wird bereits in der Irischen See torpediert. In Kairo kommt Glarner gerade zurecht, um den ersten großen Vormarsch der englischen Armee in Lybien unter General Wavell mitzumachen. Hier findet er auch die Truppen des freien Frankreichs wieder und erzählt uns von dem Bataillon Kolonialinfanterie, das am Siege von Tobruck teilnahm: „In Cypern hatte dieses Betaillon schon beschlössen gehabt, den Kampf fortzusetzen, als der ehemalige Bataillonskommandant landete und es bewegen wollte, nach dem Waffenstillstand Frankreichs nach Syrien einzurücken. Die Antwort des Bataillons war kurz und bewegend. In einem einzigen Akkord sangen die Männer zusammen die ,Marsellaise' und defilierten zum letzten Male vor ihrem früheren Chef, um sich dann geschlossen den Streitkräften General de Gaulles anzuschließen.“ So erzählt Glarner.

Immer weiter eilt er vor mit den Armeen des englischen Weltreiches, Kanadiern, Australiern, Neuseeländern, bis zum Fall von Bengasi. In sechzig Tagen wurden 150.000 der 250.000 Mann zählenden Armee Grazianis getötet oder gefangengenommen und acht italienische Generale besuchten Kairo auf eine andere Weise, als sie sich erträumt hatten, nämlich als Kriegsgefangene. Distanzen spielen keine Rolle in der heutigen Zeit der Flugzeuge. So finden wir Glarner mit den Männern des Generals Platt vor Keren, dem wichtigen Knotenpunkt nach Abessinien und Italienisch-Somaliland; das Wunder von Keren wurde das Wunder Wavells, der selbst auf dem Kampfplatz erschienen war und durch eine besonders kühne Waffentat den Kampf entschied. Wie Glarner von dieser Tat sagt: „Er kam, er sah, er siegte.“ Aber schon ruft ihn ein europäischer Kriegsschauplatz von diesem Teil des Welttheaters weg. Deutschland hat sich angeschickt, Griechenland zu besetzen und er begleitet die englischen Truppen, die kämpfend unter unsäglichen Mühen sich zu den Häfen Griechenlands durchschlagen, um zu neuen Kämpfen nach Kreta übergesetzt zu werden. Bunte Bilder zeichnet er auf, die in all diesen Schrecken von Tod und Verderben doch wieder die Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen geben. So wenn er von diesen abgekämpften Helden berichtet, die von der Nordgrenze Serbiens an bis zum Peloponnes jeden Fußbreit des Bodens verteidigten, aber doch Zeit fanden, sich um die mit ihnen flüchtende Zivilbevölkerung zu kümmern. Glarner erzählt da von dem bärtigen Kanonier, der ein Baby von sechs Monaten durch drei Tage und drei Nächte hindurch in seinen Armen hielt. Er berichtet uns aber auch von den Maoris, diesen dunklen Neuseeländern, die als Nachhut sich an den Thermopylen schlugen, der Streitmacht eines Leonidas würdig. Ihr alter Oberst mußte ihnen den Befehl geben, ihn zurückzulassen, als er verwundet nicht mehr weiter konnte, da sie unbedingt bei ihm bleiben wollten.

Und dann Kreta. Seite an Seite mit den Truppen des englischen Weltreiches kämpft die kretische mannbare Jugend, um den mit überwältigender Kraft eindringenden deutschen Truppen soviel Abbruch wie möglich zu tun. Einem britischen Offizier stellte sich ein 70jähriger Großvater vor und bat ihn, ihm eine automatische Waffe zu geben. „Ich bin so“, sagte er, „der Nachkomme e'ner Familie von Kriegera, die sich seit Jahrhunderten schlägt.“ Als der englische Offizier zauderte, fügte er hinzu: „Mein Vater -var einer der Minister des Venizelos!“ Er bekam die Waffe.

In Syrien erlebte Glarner den beschämenden Kampf von Franzosen gegen Franzosen, den General Legentillehomme durch den Sieg bei Kaden für General de Gaulle entscheidet. Dann aber kehrt er wieder zurück in die Wüste, um an der großen Offensive der achten Armee, die entscheidend war für den Ausgang des Krieges, teilzunehmen. Mit scharfen Federstrichen kennzeichnet er den englischen Soldaten. Sein Bett ist der Sand der Wüste, sein Dach der Sternenhimmel, sein Essen die Konserve. Und neben ihm die Polen, die auf diese unfruchtbare afrikanische Erde gekommen waren, um sich für ein Ideal zu schlagen, das stärker war als der Tod und wichtiger als das Leben. Seit dem Fall von Warschau irrten sie durch die weite Welt. Viele Kreuze mit dem polnischen Adler trägt der Soldatenfriedhof von Tobruk und am Eingang zu diesem Friedhof stehen die für sie gedachten Worte: „Dieses Gebiet ist heilig, denn auf ihm wohnen jene, die für ihr Vaterland gestorben sind.“

Hin und her wogt der Kampf in der Wüste. Amerika ist in den Krieg eingetreten und endlich, als Churchill seinen historischen Besuch an der lybischen Front macht, weiß man, daß hier ein neuralgischer Punkt der Entscheidung geschaffen wurde. Churchill, der immer der alte Kriegskorrespondent geblieben ist, fürchtet sich nicht vor den Kugeln der Gegner und besucht die Truppen in der vordersten Linie. Und dann beginnt die Offensive, die über Tripolis und Tunis bis in das Herz Österreichs führen sollte.

Vor Weihnachten 1942 in Tripolitanien erzählt uns Glarner: „Die großen Chefs der Armeen, Alexander, Montgommery und der Luftmarschall Cunningham, kommen an. Zwei Irländer und ein Neuseeländer. Die Männer singen die Psalmen. Ein Orchester der englischen Luftwaffe, bestehend aus zwei Akkordeons, einem Horn, einem Saxophon und einer Trompete, begleiten sie. Die drei Generale singen mit. Später liest Montgommery das Evangelium aus der Bibel. Zum Schluß aber klingt die englische Hymne durch die Wüste. Beim Essen in der Messe der Unteroffiziere, das sich der Feier anschließt, bedienen die Offiziere die Mannschaften.“

Und noch ein kleines Bild, das er uns über den Tod eines großen Mannes entwirft. „Am 11. November 1942 war ich bei einer Gedenkmesse am Fuße des Plateaus von Mounassib anwesend, auf dem sich die ersten blutigen Kämpfe der großen Offensive abgespielt hatten. Zwei Brigaden der freien französischen Streitkräfte defilierten vor dem Grabe des georgischen Prinzen Oberst Dimitri Amilakvari, Kommandanten der Fremdenlegion. Beim Einbruch des Abends war er an jenem 23. September, als seine zwei Bataillone sich aus der vordersten Linie zurückziehen mußten, aufrechtstehend, wie einer der alten Helden, durch einen Kopfschuß getötet worden. Wenige Tage vorher hatte Oberst Amibkvari einem Freunde gesagt: ,Mein ganzes Leben habe ich gekämpft tjnd niemals die Angst gekannt. Ich möchte nicht sterben, ohne mit ihr Bekanntschaft gemacht zu haben.' Er starb, ohne sie zu kennen.“

In Marsaille begann die Odyssee, in Tripolis endete sie. Das ganze „carnet de route“ atmete noch den Geist des Krieges der freien Nationen aus, die gegen die Mächte der Dunkelheit kämpften, weit entfernt von den verworrenen Friedenskomplikationen, die uns die heutige Zeit vor Augen führt.

Glarner hat ein Buch geschrieben, das von Männern handelte, die kämpften und für die Freiheit der Welt starben. Es wäre vielleicht gut, wenn viele Menschen dieses und ähnliche Bücher lesen würden, um abseits von allen Kleinlichkeiten und Zwisten das große Ideal zu erkennen: die Freiheit.

Den Gedanken, durch Umerziehung des Menschen den Krieg unmöglich zu machen, stellt Hins T h i r r i n g in den Vordergrund seiner Erwägungen über den Weg zum ewigen Frieden. Der Krieg — führt der Verfasser aus — sei eine kulturelle Emartungserscheinung, die sich nnr deshalb behaupte, weil der Mensch die Politik heute noch mit denselben Mitteln führt wie in der Antike. Durch ein neues anerziehbares System des Denkens, durch religiöse Erneuerung, Vertiefung der Menschenkenntnis und des Selbsterkennens könne das allgemeine ethische und geistige Niveau soweit gehoben werden, daß schließlich Vernunft und Einsicht den kriegerischen Machtapparat ersetzen. Das Friedensproblem müsse somit vor allem psychologisch angefaßt werden, und zwar auf dem Wege von Erziehung — Aufklärung — Volksbildung, bis ein wahrhafter homo sapiens über die Kriegsideologie triumphiert. Es ümd schone Gedanken, die T h i r r i n g als unbeirrbarer Vorkämpfer des Friedens vorträgt, und sie wären für alle diejenigen beherzigenswert, die dem Kriege ernstlich Halt gebieten wollen. Doch darf man dabei nicht vergessen — und hier empfinden wir eine Lücke —, daß es außer dem großen Krieg in der Welt auch noch den Bürgerkrieg und den inneren Streit im Staate gibt, den der Mensdi ebenfalls noch immer mit denselben Mitteln führt wie einst Cäsar oder Perikles. Wäre es unter den heutigen Verhältnissen nicht angezeigt, zunächst einmal dem inneren Zwist an den Leib zu rücken, der ein Volk jedenfalls viel mehr verderben kann wie die Abwehr eines Angreifers von außen her? Möge sich doch die Erziehung zum Frieden vorerst hier erproben — es wäre dies die beste Voraussetzung zur allgemeinen Befriedung der Menschheit.