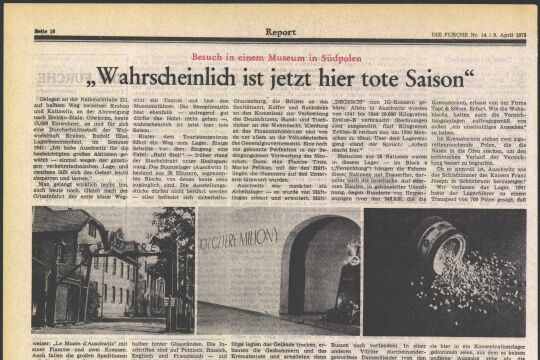

Seweryna Szmaglewska: Häftling Nummer 22090

In „Die Frauen von Birkenau“ schildert Seweryna Szmaglewska die Gräuel des Alltags im Konzentrationslager, denen sie als politische Gefangene mehr als zwei Jahre lang ausgesetzt war.

In „Die Frauen von Birkenau“ schildert Seweryna Szmaglewska die Gräuel des Alltags im Konzentrationslager, denen sie als politische Gefangene mehr als zwei Jahre lang ausgesetzt war.

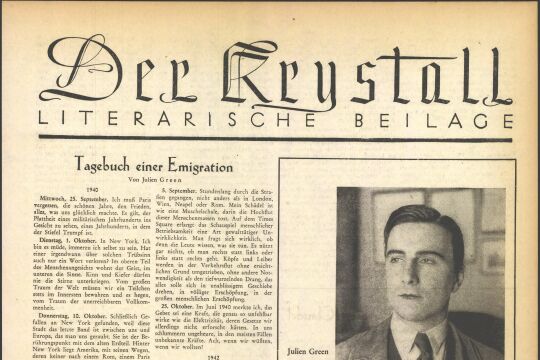

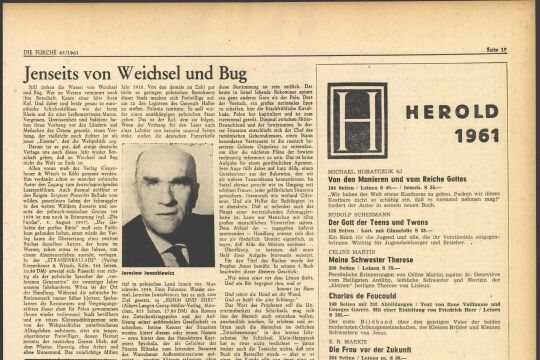

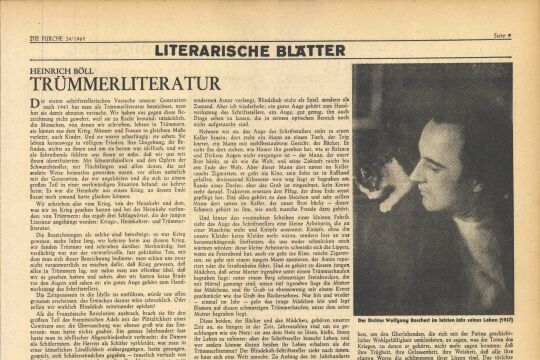

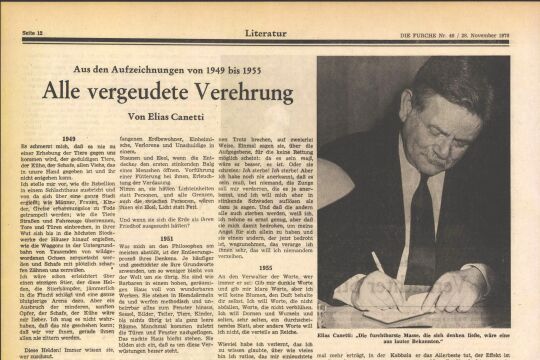

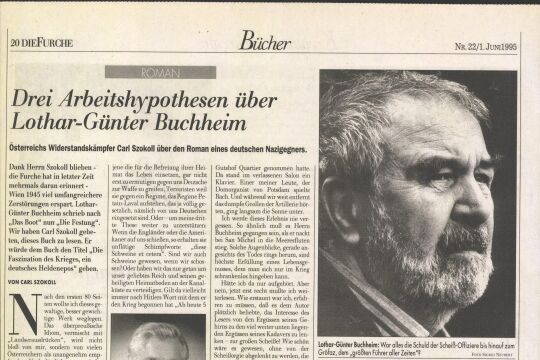

Das Autorenfoto zeigt eine junge, geheimnisvolle Frau. Sie sieht aus wie eine Hollywoodschauspielerin und ist 29. Ungefähr so alt wie Rita Hayworth. Aber während im Jahr 1942 die Hollywood-Diva Hayworth den Film „Die Königin vom Broadway“ dreht, kommt die junge Frau ins Vernichtungslager Auschwitz.

Ihr Name ist Seweryna Szmaglewska. Sie überlebt dort 30 Monate, was einem Wunder gleichkommt. Die meisten sind nach vier Monaten tot, sofern sie nicht schon am Tag der Ankunft in die Gaskammer gebracht werden. In Auschwitz wird sie ihren künftigen Mann kennenlernen, der ihr ein Armband aus bunten Kabeln schenkt, und sie wird in den Nürnberger Prozessen als Zeugin eine wichtige Rolle spielen. Aber noch ist es nicht so weit.

Es ist das Jahr 1939. Szmaglewska ist 19 und studiert in Warschau Soziologie und interessiert sich für gute Bücher. Der Krieg kommt, das Studium wird unterbrochen, sie schließt sich dem Untergrund an, in dem sie sich an illegalem Unterricht beteiligt. Verhaftet wird sie aus einem geradezu absurden Grund. Ein SS-Mann beobachtet sie dabei, wie sie sich bei einem Spaziergang auf der Straße die Brille zurechtrückt. Der SS-Mann interpretiert es als ein verdächtiges Zeichen und lässt sie festnehmen. Mit 26 wird aus Seweryna Szmaglewska die Häftlingsnummer 22090.

Sie ist jung, gesund und sportlich, und sie kennt ein paar Tricks aus der Pfadfinderzeit, die den Lageralltag erleichtern. Als Erstes wird sie gezwungen, einen Brief auf Deutsch an ihre Pflegemutter zu schreiben, um zu zeigen, wie gut es ihr in Auschwitz geht. Was sich dort wirklich zugetragen hat, erzählt sie drei Jahre später. Ihr gelingt die Flucht auf dem „Todesmarsch von Auschwitz“. In Freiheit stürzt sie sich sofort in Arbeit. Sie schreibt sich in wenigen Monaten Auschwitz „von der Seele“ und nennt das Buch „Rauch über Birkenau“.

Szmaglewska war in einer Baracke namens „Kanada“ untergebracht. Eine Decke entscheidet über Leben und Tod. Ein falsches Wort, eine unabsichtliche Geste führt zu einer Tracht Prügel, die das Leben kostet. Jeden Tag stirbt jemand, der einem „alles bedeutet hat“.

Schlimmer als der Tod ist der blinde Zufall, der sich seine Opfer aussucht. Dabei gehört Szmaglewska noch zu den privilegierten politischen Häftlingen polnischer Abstammung. Über die jüdischen Häftlinge redet man nicht einmal. Man schweigt über sie wie über eine Rasse, deren Aussterben nur eine Frage der Zeit ist. Das Leben hat nur einen Zweck. Vermeidung des Todes um jeden Preis. Sogar wenn man seinen Nachbarn verraten oder damit rechnen muss, von ihm verraten zu werden. Und irgendwann hat man für nichts Kraft. Man ist nur ein Bündel, „dessen Herz in den Abendstunden“ zu schlagen aufhört.

Ergreifend die Ankunft junger Jüdinnen aus gutem Haus. In eleganten Schuhen, Pelz, teurem Parfum und frischer Sonnenbräune vom Meerurlaub werden sie durch das Lager getrieben. Ihrer Kleider beraubt, kahlgeschoren und in kurzer Zeit in „unmenschliche Wesen“ verwandelt, die „alles mit großen, ungläubigen Augen“ beobachten.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!