Es mag fast an eine Gewissensfrage heranreichen, ob wir zurecht in das persönliche Geschehen vergangener Jahrhunderte eindringen dürfen und ob wir nicht ein Unrecht begehen, wenn wir den Schlaf der Toten durch unsere Neugierde — und mag sie auch noch so wissenschaftlich begründet sein — stören und den Schleier der Vergessenheit heben. Die Frage ergriff mich innerlich, als ich jenes Ruinenfeld in Arles betrat, das schon äußerlich eine eigenartige Note erhält durch die schmalen, dunklen Zypressen, din in den kräftig azurblauen Himmel hineinragen. Man braucht dabei weder romantisch-mystischer Natur zu sein noch zu warten, bis der Mond das Totenfeld bescheint. —

Die Umgebung nimmt uns mitten im hellen Tageslicht so gefangen, daß wir alles Leben der Gegenwart vergessen. Es ist beileibe nicht ein antikes Museum oder ein Lapidarium, wo man nur auf Nummern zu schauen braucht und im Führer ganz einfach Jahreszahlen und Namen nachliest. Vielmehr liegt ein antikes Trümmerfeld in verworrenem Durcheinander vor uns. Sarkophag steht an Sarkophag gereiht, heute dem neugierigen Auge der Touristen ausgesetzt, entblößt vor jedem Zugriff und doch nie entzaubert, trotzdem Schiffsladungen voll davon nach allen Ecken Frankreichs verstreut worden sind.

Hier hat das Heidentum seine geradlinige Fortsetzung gefunden in das christliche Leben und die Antike ihre geistige Kraft weitergegeben im Heiligenleben der neuen und doch so vollendeten Lehre. Das fünfte christliche Jahrhundert unter dem Episkopat eines heiligen Hilarius und unter Führung eines christlichen Diakons mit Namen Cyrillus hatte keinerlei Bedenken, das tote, nur mehr in Winkeln sich verkriechende Heidentum zu konservieren oder in irgendeiner Form weiterbestehen zu lassen. Alles, was Vergangenheit bedeutete, war eben tot und unwiderruflich dahin. Heute sind es nur mehr Fragmente, die wir in der Totenstadt „Aliscampes“ antreffen, aber nicht nur dort, sondern wir müssen sie in Ställen und Scheunen, irgendwo vermauert oder an Hauswänden suchen, so leicht dem flüchtigen Auge entgleitend. Da drüben, das ist keine Kapelle, sondern ein

Schuppen, und dieser wunderbare Bogen führt in kein Heiligtum, sondern zu einem Schafstall, in dem uns eine blockende Herde empfängt. Aber auch diese kann unsere Betrachtung nicht stören, weil nicht nur hier, sondern so oft schon seit Avignon dieses Bild wiederkehrt.

Es ist sicher als ein trauriger Erfolg des letzten und des gegenwärtigen Jahrhunderts zu buchen, daß Arles aus seiner geheimnisvollen Stille geweckt und zu einem kleinen, aber verhältnismäßig verschmierten Industriestädtchen geworden ist. Der Dichter mag recht haben, der in der Betrachtung der „disjecta membra“ — der verstreuten Glieder — den Vers schrieb: „Arelas ditior sepulta quam viva — das begrabene Arles ist reicher als das lebende.“ Aber alle seine lebenden Bewohner haben sich mit der Vergangenheit abgefunden, und diese scheint sie nicht zu beschweren, besonders wenn sie sonntags lebhaft diskutierend zu den Stierkämpfen in das weite Rund der antiken Arena strömen.

G. Julius Cäsar hatte seiner 6. Legion diese Arena zum Geschenk gemacht, als sie dort in ihrem Standquartier neben dem Forum, den Tempeln, einen Zirkus, ein Theater und eine Arena brauchte. Heute stehen noch die Umrisse des Zirkus, die herrlichen Überreste des Theaters, und die Arena hatte man wieder zum Gebrauch „hergerichtet“. Wer mit historischem Wissen und Geschmack belastet ist, dem mag es leid tun, wenn er die zwei herrlichen, schlanken korinthischen Säulen betrachtet, die eine aus afrikanischem Wallbruch und die andere aus gelblich-braunem Sienamarmor. Aber auch diese Gedanken gehen unter in dem Geschrei, welches das Spiel der Stierkämpfe begleitet. Es ist wahrhaftig ein Spiel, denn hier wird nicht um Blut und Tod der Kampf geführt, sondern wer die größere Geschwindigkeit und Geschicklichkeit zu entfalten vermag. Daß ganz Arles und Umgebung hier versammelt ist, braucht mir niemand erklären. Und doch ist noch ein gutes Fünftel der Plätze leer, da die Arena mehr als 25.000 Menschen faßt.

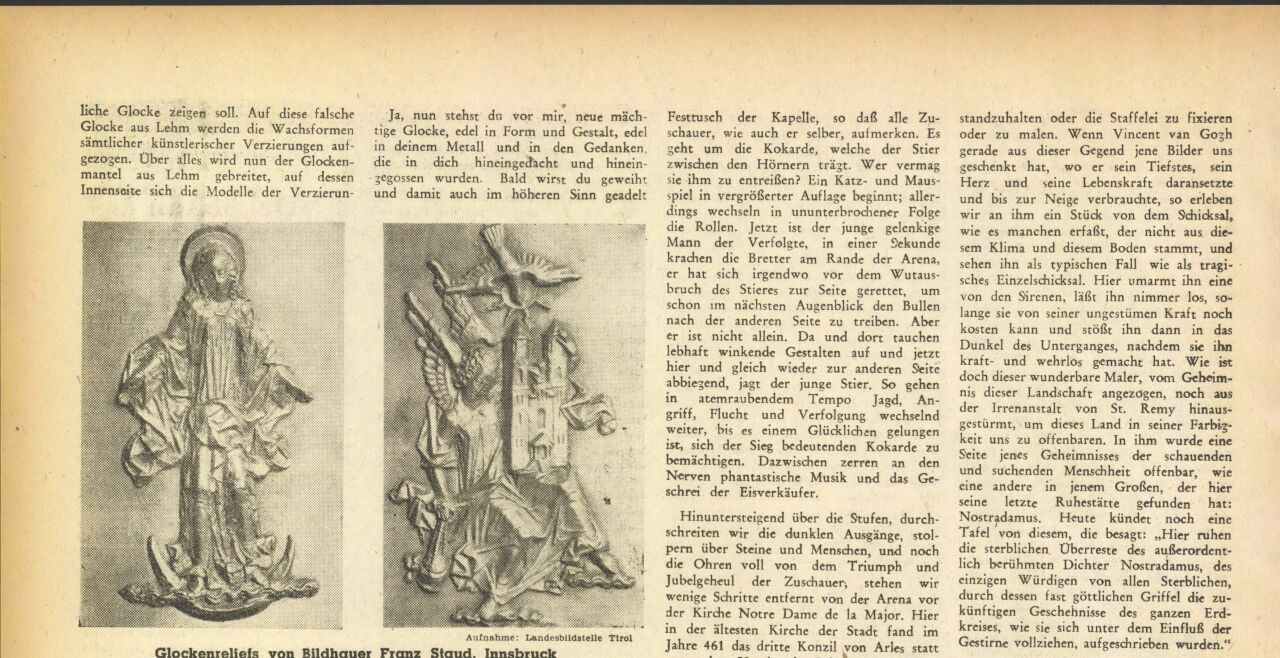

Das Spiel hebt an. Die dunklen und kräftig genährten Stiere aus der benachbarten Camargue betreten das Feld, festlich geschmückt, die Hörner wohl verpackt, auf daß sie niemandem ein Leid antun könnten. Den ersten Stier empfängt ein

Festtusch der Kapelle, so daß alle Zuschauer, wie auch er selber, aufmerken. Es geht um die Kokarde, welche der Stier zwischen den Hörnern trägt. Wer vermag sie ihm zu entreißen? Ein Katz- und Mausspiel in vergrößerter Auflage beginnt; allerdings wechseln in ununterbrodiener Folge die Rollen. Jetzt ist der junge gelenkige Mann der Verfolgte, in einer Sekunde krachen die Bretter am Rande der Arena, er hat sich irgendwo vor dem Wutausbruch des Stieres zur Seite gerettet, um schon im nächsten Augenblick den Bullen nach der anderen Seite zu treiben. Aber er ist nicht allein. Da und dort tauchen lebhaft winkende Gestalten auf und jetzt hier und gleich wieder zur anderen Seite abbiegend, jagt der junge Stier. So gehen in atemraubendem Tempo Jagd, Angriff, Flucht und Verfolgung wechselnd weiter, bis es einem Glücklichen gelungen ist, sich der Sieg bedeutenden Kokarde zu bemächtigen. Dazwischen zerren an den Nerven phantastische Musik und das Geschrei der Eisverkäufer.

Hinuntersteigend über die Stufen, durchschreiten wir die dunklen Ausgänge, stolpern über Steine und Menschen, und noch die Ohren voll von dem Triumph und Jubelgeheul der Zuschauer; stehen wir wenige Schritte entfernt von der Arena vor der Kirche Notre Dame de la Major. Hier in der ältesten Kirche der Stadt fand im Jahre 461 das dritte Konzil von Arles statt unter dem Vorsitz des Primas von Gallien, des Erzbisdiofs Leontius, der in Arles seinen Sitz hatte. Auf dem Hauptplatz erregt die ehemalige Zielsäule des Zirkus, die spina, unsere Aufmerksamkeit, weil diese herrliche graue Granitsäule wahrlich hätte keinen besseren Platz finden können wie inmitten dieser Umgebung, die so zusammenklingt mit der alten Kirche von Sankt Anna. Diese beherbergt heute als Museum kostbare Funde und, wenn schon nicht im Original, so doch kopiert, die berühmte Venus von Arles.

So wie der einst bedeutende Umschlag-und Binnenhafen nun verschlammt und vernachlässigt daliegt, so wäre das Leben der Provence in seiner regionalen Bedeutung schon längst verklungenes Lied und vergessenes Wort, wenn es nicht seinen Er-wecker und Dichter gefunden hätte, einen Sohn der Heimat, FredeYic Mistral. In ihm ist nicht nur wieder die Sprache des im Volke gesprochenen Provencalischen gehoben worden, sondern er hat diesem Landstrich wieder sein altes Bewußtsein, das Selbständigkeitsgefühl gegeben und mit seinen epischen Dichtungen Volksleben wie Geschichte zum Leben erweckt.

Mistral ist der Name jenes harten und kalten Windes, der rhoneabwärts die Wellen peitscht und Zypressen wie allen anderen Bäumen und höher wachsenden Pflanzen jene schiefe Neigung verleiht, als wollten sie in Sehnsucht der südlichen Sonne entgegenstreben. Ein merkwürdiges Zwitterding an Wetter erlebt man, wenn der Mistral bläst. Die Sonne lacht vom Himmel in ihrer sieggewohnten Kraft und ein kalter Wind weht ■— nein, so kann man das nicht mehr nennen —, stürmt über Dächer und Häuser, reißt um und zerrt an allem, was noch niet- und nagelfest ist. An solchen Tagen sind die Straßen und Plätze leer, und wer nicht unbedingt hinaus muß, verkriecht sich in den flachgedeckten Häusern. Indessen brennt der Kopf, die erregten Nerven fiebern, da geraten die Menschen manchmal wahrhaftig so außer sich, daß sie exaltiert erscheinen und handeln.

Hier in dieser Landschaft lernt man Vincent van Gogh verstehen und damit seine Bilder, die erbarmungslos die Landschaft in jener scharfen Helle erscheinen lassen, wie die haßgelbe Sonnenscheibe niederbrennt und jene stechenden Farben uns ins Auge springen. Vielleicht konnte er es nur, weil er ein Nordländer war, den der Kontrast gefangengenommen und bis zum Wahnsinn getrieben hatte. „Le fou — der Narr“, nannten ihn die Bürger von Arles, wenn sie noch in ihren Betten lagen und zu den Fensterläden herauslugten, ob der Mistral noch mit seiner Geißel durch die Stadt peitschte und van Gogh bepackt mit Staffelei, Leinwand und Farben hinausraste und am späten Abend verzehrt von dem Dämon seiner Arbeitswut sich heimschleppte. Am andern Morgen zog er wieder los, denn dort hatte er noch ein blühendes Pfirsichbäumchen entdeckt, das der Orkan schüttelte und das er noch auf die Leinwand bannen mußte, selbst wenn er dabei nicht wußte, was er eher tun sollte, seine Kraft zu gebrauchen, um dem Sturm

standzuhalten oder die Staffelei zu fixieren oder zu malen. Wenn Vincent van Gogh gerade aus dieser Gegend jene Bilder uns geschenkt hat, wo er sein Tiefstes, sein Herz und seine Lebenskraft daransetzte und bis zur Neige verbrauchte, so erleben wir an ihm ein Stück von dem Schicksal, wie es manchen erfaßt, der nicht aus diesem Klima und diesem Boden stammt, und sehen ihn als typischen Fall wie als tragisches Einzelschicksal. Hier umarmt ihn eine von den Sirenen, läßt ihn nimmer los, solange sie von seiner ungestümen Kraft noch kosten kann und stößt ihn dann in das Dunkel des Unterganges, nachdem sie ihn kraft- und wehrlos gemacht hat. Wie ist doch dieser wunderbare Maler, vom Geheimnis dieser Landschaft angezogen, noch aus der Irrenanstalt von St. Remy hinausgestürmt, um dieses Land in seiner Farbij-keit uns zu offenbaren. In ihm wurde eine Seite jenes Geheimnisses der schauenden und suchenden Menschheit offenbar, wie eine andere in jenem Großen, der hier seine letzte Ruhestätte gefunden hat: Nostr^damus. Heute kündet noch eine Tafel von diesem, die besagt: „Hier ruhen die sterblichen Überreste des außerordentlich berühmten Dichter Nostradamus, des einzigen Würdigen von allen Sterblichen, durch dessen fast göttlichen Griffel die zukünftigen Geschehnisse des ganzen Erdkreises, wie sie sich unter dem Einfluß der Gestirne vollziehen, aufgeschrieben wurden.“

Aber wir haben von Frederic Mistral angefangen. Sein Name ist kein Pseudonym, sondern er galt als Eingesessener in Maillane, nicht allzu weit von Arles entfernt. Er hat seine geliebte Provence nie lange verlassen und sie war tatsächlich sein Heimat- und Mutterboden. Selbst als dem jungen Dichter, der in Aix en Provence die Rechtswissenschaften studiert hatte, ein Lamartine begeisternde Aufsätze der Anerkennung gewidmet hatte, als er sich mit seinem ersten Epos in provencalischer Sprache sich ihm in Paris vorstellte, konnte selbst der Ruhm und die Anerkennung ihn nicht dem heimischen Boden entziehen. Wie keiner vor ihm und niemand noch seit er 1914 die stechenden und so wissenden Augen schloß, hat er das Denken und Leben der provenjalischen Bauern zu einem epischen Hymnus geformt. Es erklärte einmal jemand, daß die Provence zweimal römisch geworden sei, einmal durch das Römertum und das andere Mal durch das Christentum. Beide Kräfte haben unseren Dichter geformt und doch nie die alte einheimische Rasse verbildet, die er in den erhaben fließenden Versen seiner „Ode an die lateinische Rasse“ so herrlich preist. Weil er ein Dichter war, vermochte er die alte provencalische Sprache wieder zu einer lebendigen zu machen, ihr nicht bloß künstliches Leben einzuhauchen, sondern dem Leben und Denken seiner Heimat Kongruentes zu sagen. Auf vielen, fast antik anmutenden Versammlungen der Dichter und Freunde, aber stets unter Massenanteilnahme des gesamten Volkes, sprach er oft in der Arena von Arles bei festlichen Anlässen und ebenso auch im Intimen seine Poeme und überall beliebten Reden. Man hatte ihn schon zu Lebzeiten an die Seite Homers gestellt — er ist es in seiner Epik, aber in siner Bescheidenheit bezeichnete er sich ^selbst als dessen ergebener Schüler. Er wurde mit Theokrit verglichen, weil er wie dieser Hirten und Fischer besungen hatte; mit Hesiod, weil er ihm ähnlich die Werke und die Tage des bäuerlichen Landlebens beschrieb; mit Vergil, indem er gleich diesem den Reiz der Bucolica und Georgica in seinen Hirtengedichten zu singen verstand. Aber er ist keiner von diesen. Er ist kein Nachahmer und Nachempfinder. Er ist ein moderner Dichter, der mit seiner persönlichen Stille und Bescheidenheit zum großen Erwecker der provencalischen Seele wurde. Als man ihm einmal andeutete, daß er ob seiner Verdienste in den Kreis der „Unsterblichen“ Frankreichs aufgenommen werden solle, lehnte er es von vorneherein ab, denn da müßte er seine Antrittsansprache in französischer Sprache halten und er könnte es nur aus seinem Herzen in der provencalischen. *

Wir saßen am knisternden Kaminfeuer. Die Dämmerung fiel herein. Unser. Gastgeber hatte seinen Lieblingsdichter, Mistral, in der Hand und las uns die eigenartig klingenden provencalischen Verse vor, deren Gesdiehen hier abspielte. Wir verstanden wenig, er versuchte sie in die allgemein geläufige Sprache zu übertragen, aber wir ahnten doch die Kraft des Geistes, die über allem Toten immer wieder das Leben gewinnt.