Immer mehr Jugendliche und Frauen schlittern in die Alkoholabhängigkeit. Indes befindet sich die heimische Suchttherapie im Umbruch.

Der Frust ist dem Ehepaar deutlich anzusehen. Der Gatte wirkt entnervt, dann wieder einfühlsam. Während das Paar im Aufnahmeraum des Wiener Anton-Proksch-Instituts (API), der größten Suchtklinik Europas, sitzt und wartet, fängt die Frau an zu weinen. Sie hat getrunken, nur wenige Stunden zuvor. Dabei war sie nach ihrer Therapie schon ein Jahr lang trocken gewesen. Die Nerven liegen blank.

Rund 340.000 Österreicherinnen und Österreicher gelten wie die Frau im Wartezimmer des API in Wien-Liesing als alkoholkrank; weitere 760.000 trinken in schädlichem Ausmaß. So schwierig es auch ist, das hiesige "Alkoholproblem“ in Zahlen zu fassen (siehe Kasten): Dass die Betroffenen generell jünger werden, steht fest: Waren etwa die Behandelten am API früher meist zwischen 40 bis 60 Jahre alt, liegt das Alter heute eher zwischen 30 und 50 Jahren.

Zunahme bei Jungen und Frauen

Besonders bei Jugendlichen und Frauen steigt die Zahl der Abhängigen. Während das Einstiegsalter bereits auf elf bis zwölf Jahre gesunken ist, ergibt sich bei den riskanten Konsumenten unter 16 Jahren ein Geschlechterverhältnis von 2:1: Auf zwei Burschen kommt ein Mädchen. "Dieses Verhältnis wird sich in 20 bis 30 Jahren direkt auf die Erkrankten umlegen lassen“, glaubt der Ärztliche Direktor des API, Michael Musalek. Früher habe bei den erwachsenen Alkoholkranken noch ein Mann-Frau-Verhältnis von 4:1 geherrscht.

Die Gründe für das weibliche Trinken sind vielfältig: das Gefühl der Überforderung aufgrund der Doppelbelastung durch Beruf und Familie gehört ebenso dazu wie die Anspannung in einem Alltag als Alleinerziehende oder die Angst vor Attraktivitätsverlust. Doch eines gilt für beide Geschlechter: "Alkohol ist das soziale Schmiermittel, das locker macht, wärmt und weiter funktionieren lässt“, weiß die deutsche Suchtexpertin Christa Merfert-Diete.

Ob und wann es zu einer Abhängigkeit kommt, ist freilich die Folge eines komplexen Zusammenspiels, erklärt ihr Kalksburger Kollege Musalek: Der gesellschaftliche Umgang mit der Droge spielt ebenso eine Rolle wie die Einnahmehäufigkeit, die psychische Struktur des Konsumenten und - zu einem geringeren Grad - die Gene. In Jasmin Roggs jüngst erschienenem Buch "Ich hör jetzt auf“ sehen Betroffene nicht zuletzt ihre problemreiche Kindheit als Auslöser ihrer Alkoholkrankheit: "Mein Vater war Alkoholiker und meine Mutter irgendwie abwesend, wenn es darauf ankam. Als ich Alkohol und Drogen entdeckte, war das die Rettung“, erzählt ein Betroffener. Eine Leidensgenossin durchlebte wiederum "Momente voller Selbsthass. Ich litt darunter, nirgendwo hinzugehören.“

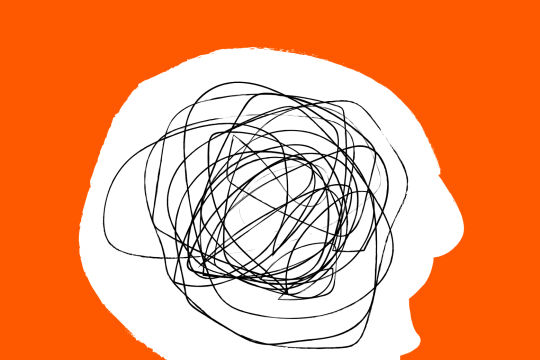

Doch ab wann ist man überhaupt alkoholkrank? Viele Patienten kennen den Zwang, trinken zu müssen. "Dieses sogenannte Craving ist mit einem absoluten Vernichtungsgefühl verbunden“, erklärt Musalek. "Es fühlt sich an, als wäre man akut verliebt und der Partner kommt einem plötzlich abhanden.“ Craving ist freilich nur eines von sechs Kriterien, anhand derer eine Abhängigkeit festzustellen ist. Dazu kommt die Unfähigkeit, Alkohol kontrolliert zu trinken, die immer höhere Dosis, das Auftreten von Entzugserscheinungen, die Vernachlässigung anderer Interessen und das fortgesetzte Trinken trotz manifester negativer Auswirkungen. Treffen mindestens drei Kriterien zu, ist die Diagnose gestellt.

Für viele gibt es nur einen Weg aus der zerstörenden Sucht: die Abstinenz. Auch wenn neue Therapieansätze die Abkehr von der lebenslangen Enthaltsamkeit verkünden und auf Konsumreduktion setzen, muss differenziert werden, so Musalek: "Bei körperlich und psychisch schwer abhängigen Menschen bleibt kein anderer Weg als die vollkommene Abstinenz.“ In frühen Suchtstadien könne jedoch auch ein moderater Konsum Therapieziel sein. "Fast alle Alkoholkranken haben Depressionen, Angststörungen oder eine Schizophrenie. Wenn man diese Erkrankungen erfolgreich behandelt, kann man ein kontrolliertes Trinken versuchen“, ergänzt Doris Fischer, Suchtexpertin an der Wiener Uniklinik für Psychiatrie.

Lebensfreude als Suchtprophylaxe

Indes bahnt sich in der Suchtbetreuung ein weiterer Meilenstein an: "Mit neuen Kriterien, die bald in Amerika erscheinen werden, nehmen wir den frühen problematischen Konsum schon in die Krankheitsdiagnostik mit hinein“, stellt Michael Musalek in Aussicht. Ärzte könnten dann vorbeugend behandeln und müssten nicht wie bisher warten, bis Patienten in die Abhängigkeit abgerutscht sind - und die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Derzeit würden oft drei bis acht Jahre vergehen, bis Kranke von sich aus Hilfe suchen und es zur Behandlung komme: "Und das sei fatal.“ Umso schlimmer war im Sommer die Schließung der ambulanten Entzugstherapie des API in Wien-Wieden, in deren Rahmen jährlich 2000 Patienten behandelt wurden. "Ich bin aber optimistisch, dass wir die ambulanten Entzüge wieder anbieten können“, sagt Musalek. Erste Gespräche gebe es bereits.

Egal ob reduziertes Trinken möglich oder absoluter Verzicht notwendig ist: Letztlich muss die Freude zurück ins Leben, denn sie nimmt dem Alkohol seine Verführungskraft. Im Zuge des in Kalksburg entwickelten "Orpheusprogramms“ können etwa Körper-, Naturerfahrungs- oder Selbstreflexionsmodule persönlich zusammengestellt werden. Da die Patienten unterschiedliche Begleiterkrankungen und Probleme haben, bedeutet diese Individualisierung einen großen Fortschritt.

Wenn es nach Doris Fischer geht, muss sich in Österreich dennoch vieles ändern: "Die Suchtbehandlung muss Bestandteil jeder psychiatrischen Abteilung in Spitälern sein“, fordert die Expertin. Sie dürfe nicht länger an den Stadtrand - sprich an das API - ausgelagert werden. Auch die Trennung von Psychiatrie und Suchtbehandlung kritisiert sie scharf: "Im Psychosozialen Dienst etwa wird der Schizophrene behandelt, aber wenn er gleichzeitig trinkt, muss er anderswo hingehen.“ Umso vehementer fordert sie "kundenfreundliche“ Hilfe, sodass Menschen etwa auch abends nach der Arbeit betreut werden können.

Ist die richtige Betreuung gefunden, haben Alkoholkranke jedenfalls gute Chancen auf ein eigenständiges, freudvolles Leben - auch wenn niemand vor einem Rückfall gefeit ist. "Entgegen dem, was in der Öffentlichkeit kolportiert wird, hat behandelte Alkohol-abhängigkeit eine gute Prognose“, erklärt Michael Musalek nicht ohne Stolz: "Im API haben wir etwa eine Recovery Rate von 70 bis 80 Prozent. So viele unserer Patienten schaffen eine dauerhafte Abstinenz über Jahre - und bes-tenfalls über Jahrzehnte.“

Ich hör jetzt auf

Das eigene Suchtverhalten erkennen und überwinden.

Von Jasmin Rogg, Südwest 2012

239 S., kart., € 13,40