Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Von Golgotha nach Bethlehem

Die heiligen Evangelien sind keine Biographien Jesu Christi. Sie enthalten das Zeugnis der ersten Christen über ihren Herrn und Meister. Sie sind Ihm nachgefolgt

— sie haben an Ihm Maß genommen, indem sie Ihm zuhörten und horchten, Ihm zusaben und schauten. „Von Anfang an“, als der Herr in die Öffentlichkeit trat, hat Er sich diese Zeugen gerufen und sie ausdrücklich als solche vor Seiner Himmelfahrt bestellt In einem einzigen Satz heißt dieses Zeugnis: „Der Herr lebt!“

Wir verstehen den Christus nur von dieser Mitte aus: vom Geheimnis der Auferstehung. Von Ostern müssen wir zurückverstehen über den Tod auf Golgotha, Einzug in Jerusalem, bis Epiphanie und Weihnachten und Mariae Verkündigung. Zu solchem Verstehen gegen den Geschichtsablauf werden wir durch die Liturgie erzogen. Tod und Verklärung des Herrn sind die immer wieder vergegenwärtigten Inhalte der eucharistischen Feier

— gleichgültig, um welchen

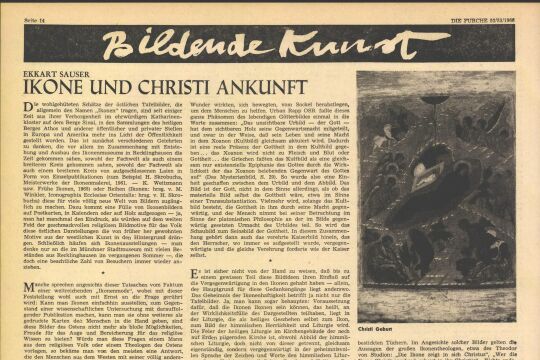

Gedenktag aus dem Leben des Herrn es sich jeweils handelt. Am deutlichsten ist dies am Weihnachtsfest: Wir gedenken der Geburt des Herrn in Bethlehem und feiern dreimal das heilige Meßopfer, die Vergegenwärtigung des Todes und der Auferstehung des Christus. Es soll in diesem liturgischen Geschehen immer der jetzt-lebendige, der jetzt-lebende Herr hier sein, anwesend sein, gegenwärtig sein und — gemeint sein. Das Christuskind von Bethlehem ist in den Auferstandenen eingegangen und im Auferstandenen lebendig und sinnvoll. Von Ostern her erhält jeder liturgische Gedenktag sein Licht, denn alles vom Herrn geschichtlich Gelebte verweist auf Tod und Auferstehung, die ihrerseits das Leben Christi erhellen. In dieser gleichen Richtung müssen wir auch die Bücher des Neuen Testa mentes lesen: historisch gesehen von hinten nach vorn, vom Ende zum Anfang hin. Bibelauslegung ist eine Wissenschaft und ist nicht dasselbe wie Bibellesen. Was immer wir im Neuen Testament lesen — wir kennen und anerkennen mit unserem Glauben den Christus, der gemeint ist: der österliche, auferstandene Herr. Um nur einige Stadien aus dem Zeugnis der Heiligen Schrift zu nennen: die Leidensgeschichte, der Einzug Jesu in Jerusalem, die Gleichnis- und Gerichts reden, die Gleichnisse und die Wundertaten, die Verklärung auf dem Berge, die Taufe Jesu durch Johannes, das Weinwunder zu Kana, die Anbetung des Christus durch die Weisen, die Geburt zu Bethlehem: bei allen diesen Lesungen liest gleichsam der Geist des Herrn mit uns, da wir ja nicht als Ungläubig-Unbeteiligte, sondern als Gläubig-Engagierte lesen; wir lesen auch nicht, um etwas Nichtgewußtes nach der

Lektüre zu wissen, denn wir haben ja schon den, um den es 4n diesen Schriften geht. Wir lesen die Schriften, um den, den wir haben, immer besser und immer wieder neu zu verstehen. Das geht aber nur dann, wenn wir lesend in und mit dem in uns mit uns anwesenden Christus lesen. Und nochmals: dieser ist eben der Bezeugte, der Auferstandene. — So ist das Weihnachtsfest in den Heiligen Schriften vielleicht am schwersten zu verstehen, weil man alles Bezeugte vom österlich Bezeugten her mitlesen, mitwissen, mitbedenken muß. Wenn wir von dem Kinde Jesus lesen, müssen wir in Ihm den Auferstandenen „wiedererkennen".

In der gleichen Richtung geht unsere christliche Selbstverständnis. Durch Taufe und Firmung sind wir — optisch — „in Christo“, im „neuen Leben“ als „Kinder des himmlischen Vaters“. Diese Gabe Gottes an uns erfüllt uns zwar, aber sie ist nicht vollendet: wir sollen den Christus leben. Wir sind „von Neuem geboren“ und haben „Christus angezogen“: Mit uns ist eine Wandlung vor sich gegangen, die sich auch psychisch ununterbrochen vollziehen muß. Die eucharistische Liturgie ist der Ritus der Wandlung; wir Teilhabenden, wir zum Mahle Geladenen werden durch den Genuß von Leib und Blut des Christus diesem Christus angeglichen und Er gleicht sich uns an — jedem in Seiner Weise: „Wer Mein Fleisch ißt und Mein Blut trinkt, der bleibt in Mir und Ich in ihm!“ Hier vollzeiht sich Wandlung Gottes in den Menschen und des Menschen in Gott. Dabei ist der opfernde und geopferte Christus das „Ein-für-allemal-Opfer“ in der Gestalt, im Ge-halt des in die Verklärung Verwandelten. Diese Verwandlung geschieht uns und immer. Meister Eckehart hat das gemeint, als er sagte, daß Christus zu Bethlehem geboren sei, nütze uns nichts, wenn Er nicht in uns gebaren werde. Wenn diese Geburt Christi in unserem gläubigen Selbstverständnis erfahren1 wird, stammt sie gleichsam von Ostern und erfüllt sich zu Weihnachten: Wir erfahren, Kind des himmlischen Vaters zu sein, weil wir durch den Verklärten geklärt, weil wir durch den Verwandelten verwandelt wurden. So wie diese Erfahrung — die psychische — von der inneren Geburt des Christus in uns, so stehen uns viele andere Erfahrungen zu: Alle aus der Heiligen Schrift und aus der Liturgie stammenden Zeugnisse für Christus können wir mitleben, das heißt, in diesem Christus den Christus und uns selbst erfahren.

Die Evangelien werden so auch ziu Sinn- und Lebensbildern für das christlich gelebte Leben — zu einer Art von „Archetypen“ des geistlichen Lebens eines Christen. Von Golgotha nach Bethlehem: Wir verstehen die Liturgie als Anwesenheit des österlichen Herrn und gedenken dabei des Erdenlebens Jesu. — Beim Lesen der Heiligen Schriften lesen wir aus dem Glauben an den Verklärten und erlesen uns immer neue Klarheit über Ihn — was immer wir aus den Zeugnissen jeweils vor uns haben. — Unser „neues“ Leben ist, Christus angezogen zu haben, den jetzt-lebendigen Lebenden: In Ihn und Seine

Lebensstadien werden wir von Mal zu Mal verwandelt („hinübergeformt") durch den Geist des Herrn (2 Co, 3, 18).

Der Heilige Geist, das personhafte „Wir“ von Vater und Sohn in der Gottheit, hat die ganze Geschichte des Gott-Menschen „mitgemacht“; dieser selbe Heilige Geist ist uns gegeben worden, damit Er „bei uns bleibe in Ewigkeit“, das heißt, das Christusleben zum Vater hin durch die Geschichtszei'ten zu gewährleisten. Dieser Heilige Geist lehrt uns beten, lehrt uns lesen, lehrt uns die Christuserfahrungen zu machen. In diesem Heiligen Geist ist immer Ostern; wird immer das Opfer von Golgotha gefeiert; wird des Lebens Jesu gedacht. Das heißt, wenn wir das „Fest der Geburt Christi“ feiern, gedenken wir, daß Gott Mensch geworden ist — während wir Sein heiliges Opfer darbringen und Seine herrliche, verklärte Anwesenheit essen und trinken.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!