Im Dezember 1902 wurde ich auf Vorschlag des Herausgebers Opitz durch Beschluß de. Herausgeberkonsortiums. als Chefredakteur der „Reichspost“ berufen. Ich hatte eine kaum siebenjährige Berufstätigkeit hinter mir. Die Ernennung des Dreißigjährigen über verdiente ältere Kollegen hinweg erweckte in Berufskreisen Aufsehen und mißbilligendes Kopfschütteln. Zwar war ich der einzige Akademiker in der Redaktion, meine wissenschaftliche Ausbildung war auf den Beruf hingerichtet gewesen, und nach und nach waren mir in der Redaktion die wichtigsten Ressorts zugewiesen worden. Aber ich war eben doch der Jüngste des Stabes. Die älteren Kollegen zeigten mir ihre Verdrossenheit, Das Vertrauen, das die Herausgeber mit ihrem Beschluß in mich gesetzt hatten, war in der Tat mit einem Wagnis verbunden; meine ungestüme Natur, meine Neigung zu vorschnellem Urteil, die geringe Menschenkenntnis, die noch zu wenig an Erfahrung gereift war, das waren Mängel für einen Chefredakteur. Vielleicht als Folge meiner Seminarerziehung haftete mir eine gewisse Schüchternheit im gesellschaftlichen Verkehr an, die mich während meines ganzen Berufslebens nicht verlassen hat. Stets saß ich viel lieber bei der Arbeit an meinem Schreibtisch, als an den vielen offiziellen Gelegenheiten für den Leiter einer Wiener Tageszeitung, den Empfängen bei Regierung und Botschaftern und zahlreichen Repräsentationsveranstaltungen teilzunehmen. Es ist mir dadurch manche wertvolle Verbindung entgangen. Zuweilen mochte es ein Gutes haben, daß man sich selten machte. Der englische Gesandte sagte mir einmal: „Lieber Doktor, man sieht Sie so selten, daß Sie schon eine mystische Persönlichkeit geworden sind.“ Immerhin fand man Aufmerksamkeit, wenn man kam.

Zu den schwierigsten und wichtigsten Aufgaben eines Chefredakteurs gehört es, sich kreuzende Meinungen enger Mitarbeiter auf eine Linie zu bringen, wo es sich um wesentliche Belange und Geschehnisse handelt, und dies zu erreichen, ohne der geistigen Freiheit der Mitglieder des-Stabes Zwang anzutun und auch ohne die eigene bessere Meinung preiszugeben. Dazu braucht es noch mehr als Sachkenntnis, dazu bedarf es in dem unruhigen Getriebe einer Redaktion,, in der oft Minuten für große Dinge entscheidend werden, der Geduld. Es wäre gut gewesen, wenn ich davon mehr besessen hätte.

Als im Jänner 1904, die „Reichspost“ ihren zehnjährigen Bestand mit einer Sondernummer beging, hatte ich immerhin die Genugtuung, die beginnende Erholung des Blattes von den schweren Zeiten, die es bestanden hatte, und meine ersten Reformbestrebungen im Gesicht der Zeitung ausgedrückt zu finden. Die Nummer hatte einen bisher noch nicht erreichten Umfang von 48 Seiten, und ihren Inhalt schmückten Beiträge aller führenden christlichsozialen Parlamentarier, des Soziologen Herrenhausmitglied Franz Graf Kuefstein, der Universitätsprofessoren Schindler, Erhard, Hilgenreiner, Prag, und ein Artikel des späteren Reichsratsabgeordneten und als Ministerpräsident Italiens zu staatsmännischer Größe emporgestiegenen Dr. Alcide Degasperi. In seinem Aufsatz über die Wiener Gemeindeverwaltung sagte Dr. Lueger:

„Dank .gebührt bei dieser Rückschau allen denjenigen, welche an und in der Chrittlichsozialen Partei mitgearbeitet haben, und da kann ich die .Reichspost' nicht vergessen, die uns immer eine treue, selbstlose Vertreterin und Verfechterin unserer Interessen war und die in den zehn Jahren ihres Bestandes auf die ermutigendsten Erfolge zurückblicken kann. Möge das Volk den Wert einer solchen Presse erkennen. Ich wünsche vom Herzen der ,Reichspost', ihr möge in dem kommenden Jahrzehnt ebensoviel Erfolg beschieden sein wie in den ersten zehn Jahren, die eine Laufbahn der Ehre und des Verdienstes um das christliche Volk waren.“

Der Brief, mit dem mir Ambros Opitz aus Warnsdorf seinen Entschluß, mich mit der Leitung des Blattes zu betrauen, mitteilte, erreichte mich im Savoyenschen Damenstift. Ein Stiftssekretär als Leiter einer Wiener Tageszeitung! Nicht weil der Beschluß der Herausgeber es verlangte oder etwa andeutungsweise von ihnen mir nahegelegt wurde, sondern weil die Doppelstellung nun auf die Dauer nicht mehr haltbar war, nahm ich im Frühjahr 1904 von dem liebgewordenen Hause in der Johannesgasse und seinen freundlichen Menschen Abschied, mit einem feierlichen Schreiben der Regentschaft für meine Dienste bedankt. Am 26, Mai 1904 wurde mir dann auch die Herausgeberschaft der „Reichspost“, also die volle Führung auch hinsichtlich Verwaltung und finanzieller Gebarung sowie die Vertretung des Blattes übertragen. Ambros Opitz, schwer erkrankt, konnte sich um seine Gründung nicht mehr kümmern. Er ist am 26. September 1907 seinem Leiden nach einem langen Schmerzenslager erlegen.

Zugleich mit meiner Berufung zur Herausgeberschaft hatte mir das Leiterkonsortium ein auskömmliches Gehalt von monatlich 500 Kronen gewährt. Ich hätte mich geschämt, wenn ich von dem noch an die bescheidensten Lebensbedingungen gebundenen Blatte mir mehr gewünscht hätte. Ich war der jüngste Herausgeber in der Wiener Tagespresse. Aber als ich das erstemal in meiner Steuerfassion die neuen Bezüge bekannte, mißtraute der Steuerreferent des 8. Bezirkes der Richtigkeit meiner Angabe, er kenne ja doch die Bezüge anderer Chefredakteure. Er ließ sich erst überzeugen, als ich ihm meinen von Dr. Kienböck verfaßten neuen Dienstvertrag vorlegte.

Nach der Uebernahme der Leitung der „Reichspost“ sah ich zunächst zwei dringliche Aufgaben vor mir: die Beschaffung einer sachdienlichen Einrichtung der Redaktion, soweit die Geldmittel es erlaubten, und zweitens die Verstärkung der wirtschaftlichen Basis des Blattes, um dessen inhaltliche Ausstattung heben und seine Verbreitung verbessern zu können.

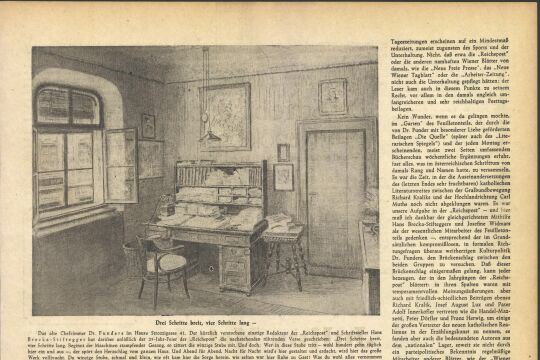

Nun wurden die alten Schreibtische durch neue, die nach meinen Angaben gebaut wurden, ersetzt, eine Handbibliothek half fortan einem alten Notstand ab und wurde ständig vermehrt, ein Sachregister des Blattes wurde angelegt; unsere zwei Redaktionszimmerchen und das Kabinett des Chefredakteurs wurden mit bescheidenen Mitteln wohnlich gemacht.

Nicht so einfach war die Erneuerung des Redaktionsstabes. Eine Einrichtung zur Heranbildung christlicher Journalisten gab es nicht. Wir selbst in der Strozzigasse waren Autodidakten, die durch Studium guter Vorbilder und Erfahrung lernen mußten. Die ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse der katholischen Presse hielten den Zuzug Begabter ab. Und bei uns waren empfindliche Lücken gerissen worden. Mein priesterlicher Landsmann Karl Schwechler, in dessen Gesellschaft ich 1892 den Linzer Katholikentag mitgemacht hatte, war, nachdem er ein Jahr als „Eleve“ in unserer Redaktion gearbeitet, aber mehr als ein Eleve geleistet hatte, in die stei-rische Heimat zurückgekehrt, wo ihn die Leiterstelle des „Grazer Volksblattes“ erwartete; er wure einer der vornehmsten katholischen Journalisten, die Oesterreich besaß. Duich Tod verLor. die „Reichspost“ ihren getreuen Kämpen und Stabältesten Fröhlich und kurz darauf durch eine schwere Erkrankung einen ihrer produktivsten Mitarbeiter, der sich unter dem Namen Konrady große Popularität unter den Lesern erworben hatte.

Auf meiner Suche nach neuen Kräften war mir um Menschen zu tun, die den journalistischen Beruf ernst nahmen, nicht nur als Notbehelf. Von der „Norica“ her war ich mit dem Südtiroler Peter Thaler eng befreundet, der in Wien Germanistik studiert hatte, ein glänzender Stilist, der schon als Student gelegentlich für das „Deutsche Volksblatt“ gearbeitet hatte und nun in Innsbruck als Leiter der „Tiroler Post“ in heiteren und grimmigen Gefechten mächtig um sich schlug. Ich schrieb ihm und er kam. Geniale Veranlagung, tiefe religiöse Lleber-zeugung und Berufsauffassung haben Peter Thaler zu einem der vornehmsten Träger der „Reichspost“ gemacht; mir ein • unersetzlicher Berater und durch Jahrzehnte mein Stellvertreter, war er mir vor allem ein Freund, auf den ich mich in den schlimmsten Zeiten verlassen konnte. Ostentativem Wesen abgeneigt und bescheiden, ist er der großen Oeffentlichkeit fast verborgen geblieben, und viele Verdienste, die er erwarb, wurden fälschlich mir zugeschrieben.

Den Mann der feinen, gemütvollen Kurzgeschichte, Hans Brecka, holte ich mir, da er schon als Gymnasiast durch Beiträge meine Aufmerksamkeit erregt hatte, von der Matura weg. In seiner Art an Adalbert Stifter erinnernd, ist er unter dem Namen Hans Stift-egger ein gesuchter und gefeierter Schriftsteller, als Burgtheaterreferent der „Reichspost“ und Leiter der Christlichen Kunststelle eine große Persönlichkeit in der Theater- und Kuhstwelt geworden, immer ein lieber Kerl, eine treue Seele und ein Wiener von bestem Schrot und Korn. Aus der „Norica“, dem Kreise befreundeter Jungakademiker, kamen mir zwei treffliche Helfer zu, die Juristen Franz Hemala und Josef Pultar, beide geborene Deutschmährer, trefflich in Charakter und Leistung, famose Stenographen und Berichtet, voll Miterlebens der öffentlichen Geschehnisse und der sozialen Probleme. Dr. Franz Hemala, der nachmalige Hofrat der niederösterreichischen Landesverwaltung und Mitglied des Bundesrates der Republik, der in vorgerückten Jahren, ergeben der Sache der christlichen Arbeiterschaft, die ..Christlichsoziale Arbeiterzeitung“ leitete, und Dr. Josef Pultar, der Mitbegründer und spätere Führer der christlichen Turnerbewegung in Oesterreich und in der Republik, der aus seiner Beamtenlaufbahn heraus Präsidialchef des Parlamentes wurde — sie stemmten beide als Studenten mit an den Rädern, als es mit der „Reichspost“ hart und mühsam, aber doch aufwärts ging.

Eine besondere Note gab dem Blatt der Tiroler Dr. Anton v. Morl, der kurz nach Vollendung seiner philosophischen Studien an der Grazer Universität zu uns kam. Ihm eignete ein ungewöhnliches Wissen um das Seewesen, dessen Entwicklung in Oesterreich er mit glühendem Eifer zu popularisieren und zu fördern suchte, ein Gebiet, das die österreichische Großpresse fast völlig vernachlässigte. Seine besondere Liebe galt der österreichischen Kriegsmarine, der lange Vernachlässigten, für die er seine gewandte Feder in zahlreichen Aufsätzen und einem Werke, das die große Anerkennung der Fachwelt erwarb, einsetzte. Nach vier Jahrzehnten traf ich ihn, der in den politischen Staatsdienst gegangen war, wieder als Kameraden — in Dachau.

Gleichzeitig mit der inneren Erneuerung in der Redaktion hatte ich mich um die wirtschaftliche Festigung des Blattes zu bemühen. Dessen Verbreitung hatte sich in den letzten vier Jahren gebessert. Dennoch war die Auflage viel zu klein, um die erforderliche technische Ausgestaltung der Zeitung und eine weiterreichende Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen. Eines war schon erreicht: das Blatt wurde gelesen, vom Freund und auch vom Gegner. Es zählte und erweckte bei seinen Freunden Erwartungen. Es hieß jetzt, die Freunde zu aktiver Presseförderung sammeln.

Seit der Gründung der „Reichspost“ war einem Verein Christliche Presse die Propaganda und die Aufbringung von Geldmitteln anvertraut; über gelegentliche gutbesuchte Versammlungen, die mehr politischen Zwecken als der Presseförderung galten, ist der Verein nicht hinausgekommen. Der Erfolg war nicht besser geworden, als man mich 1898 an die Spitze berufen hatte. Denn ich hatte nicht einmal die linke Hand frei, und vor allem fehlte mir für Vereinsorganisation das Zeug.

Jetzt aber zeigten sich die Anfänge einer ernsten katholischen Pressebewegung. Frauen waren die ersten Pioniere. Sie waren Besucherinnen der Universitäwkirche, in der als Prediger der große Kanzelredner P. Viktor Kolb wirkte. Der erste Samen, den er als Presseapostel ausstreute, war eben im Aufgehen. Unter dem Vorsitz der Gattin eines k. u. k. Majors kamen jetzt Frauen des christlichen Bürgertums zusammen, voll Eifer für die Sache, opferwillig und beharrlich. Sie warben in Freundeskreisen für den Bezug der „Reichspost“, sammelten Gelder, arme kleine Leute spendeten alte Kleinodien, Ringe und Broschen. Sooft ich einer der Leiterinnensitzungen beiwohnte, ging ich gehobenen Mutes fort. Freilich, es war erst tastendes Beginnen, noch kein organisches Aufbauen. Ein edelmütiges Bemühen, dessen Erfolg nutzbringend war, aber dem Ziel, der katholischen Großpresse, doch zuerst “kaum merklich näher bringen konnte.

(Aus Friedrich Funden „Vom Gestern ins Heute. Ahs dem Kaiserreich in die Republik.“ Verlag Herold, Wien • München, 2. Auflage 1953.)