Oer Selige

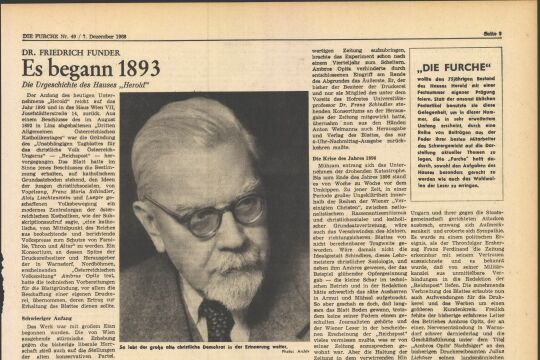

Ist es heute schon erlaubt, Dr. Friedrich Funders, dessen Todestag sich demnächst zum ersten Male jährt, in Anekdoten, das heißt Unherausgegcbenem, Privatem, Menschlichem, zu gedenken? Der Verfasser der untenstehenden Erinnerungen, der Arbeit und der Person Funders als Schüler, Mitarbeiter und zuletzt als Freund 32 Jahre lang verbunden, meint: ja. Es sei durchaus an der Zeit, die Gestalt des Verewigten aus dem Nebel feierlicher Nachrufe und Lobreden zu lösen und dorthin zu setzen, wo sie fortwirken und dauern wird: im Herzen derer, die den Menschen Funder gekannt und geachtet, befehdet und geliebt haben. „Die Furche“

Ist es heute schon erlaubt, Dr. Friedrich Funders, dessen Todestag sich demnächst zum ersten Male jährt, in Anekdoten, das heißt Unherausgegcbenem, Privatem, Menschlichem, zu gedenken? Der Verfasser der untenstehenden Erinnerungen, der Arbeit und der Person Funders als Schüler, Mitarbeiter und zuletzt als Freund 32 Jahre lang verbunden, meint: ja. Es sei durchaus an der Zeit, die Gestalt des Verewigten aus dem Nebel feierlicher Nachrufe und Lobreden zu lösen und dorthin zu setzen, wo sie fortwirken und dauern wird: im Herzen derer, die den Menschen Funder gekannt und geachtet, befehdet und geliebt haben. „Die Furche“

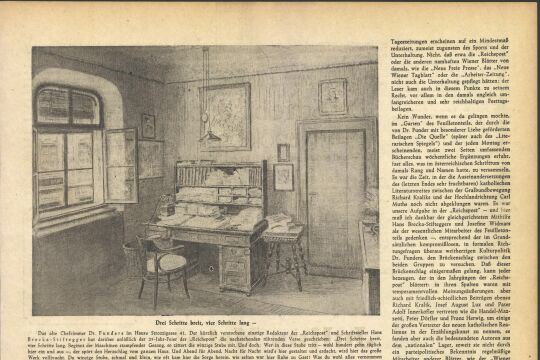

SCHON IN MEINER STUDIENZEIT hatte mich Friedrich Funder vereinzelter Mitarbeit an seiner „Reichspost“ gewürdigt und bald nach Beendigung meines Universitätsstudiums als Reporter des Blattes berufen. In den frühen Wintertagen des Jahres 1927 hatte ich gleichsam das Gesellenstück zu liefern, einen größeren Bericht über einen Vortrag im Hütteldorf er

Brauhaus mit dem seltsamen Titel: „Was sagen uns Christen die Krystalle?“ Ich glaubte, mein Bestes gegeben zu haben, als ich das Elaborat an einem Adventmorgen mit einer eigentümlichen Mischung von heimlichem Stolz und Beben im Chefzimmer ablieferte. Dr. Funder las es aufmerksam, blitzte mich durch die Gläser wohlwollend an und sagte: „Das ist eine sehr fleißige Arbeit. Weißt du was? Jetzt setzt du dich hin und streichst alle Eigenschaftswörter heraus. Du wirst sehen, die Arbeit wird besser möglicherweise sogar gut!“ Sekunden später drückte ich verdutzt, ja gebrochen, die Türe von außen zu.

Ich habe, glaube ich, Jahre, im Grunde Jahrzehnte gebraucht, um die Weisheit dieser ersten Lehre ganz zu erfassen: daß in der Schmucklosigkeit, aus der Funders Sprache ihren eigentümlichen Glanz empfing, die Meisterschaft des Schreibens gipfelt.

Übrigens ist dieser Aufsatz in diesem seinem gewaltigen Umfang von sechs Maschinschriftseiten weder mit noch ohne Eigenschaftswörter, sondern in den nächsten Tagen oder Wochen einmal als Fünfzeilennotiz in irgendeinem Winkel des Blattes erschienen und hat, entgegen meinen ursprünglichen Erwartungen, keinerlei neue Epoche der Schriftstellerei eingeleitet.

Mir scheint, ich hatte doch nicht mein Bestes gegeben.

II.

DAS „EINRICHTEN“ VON ARTIKELN gehört zu den schwierigsten und verantwortungsvollsten Aufgaben des Ressortleiters. Dr. Funder war ein meisterlicher, aber unnachsichtiger Einrichter. Die Manuskripte namhafter Autoren, die von Dr. Funder bearbeitet wurden, waren häufig in dem Zustand, in dem sie zum Druck gingen, eine Sehenswürdigkeit ... Wo Doktor Funders sechster Sinn für Störungen des Gedanken- oder Sprachflusses ausschlug, strich er gnadenlos hinein, baute Brücken, kürzte, fügte ein und bosselte nicht selten stundenlang an einem Satz, ja einem einzigen Ausdruck. Jedem von uns Redakteuren ist es mehrmals widerfahren, daß ihn Dr. Funder holen ließ: „Du, das ist eine großartige Arbeit, die du da geschrieben hast. Ich hab' nur den Anfang verändert, am Schlüsse gekürzt und in der Mitte ein bißl was dazugetan ...“

Diese unbestechliche „Respektlosigkeit“ traf einmal einen bedeutenden österreichischen Autor, dessen Novelle in der „Furche“ abgedruckt wurde. Dr. Funder stieß sich in einem der letzten Kapitel an einer Stelle, die als Selbstmord gedeutet werden konnte, und eliminierte kurzerhand die Version. Auf meinen zaghaften Einwand, die Lösung des Dichters erscheine mir psychologisch folgerichtiger, der Selbstmord sei übrigens vom Dichter selbst ja nicht gebilligt, es handle sich ferner bei dem Verfasser um einen Mann von Rang und Namen, und schließlich habe auch Goethe seine „Wahlverwandtschaften“ mit Selbstmord schließen lassen, funkelte mich Dr. Funder streitlustig an: „Ja, .glaubst du denn im Ernst, daß ich die .Wahlverwandtschaften' in der .Furche' abdrucken würde?“

III.

DER HERR SELBER SAGT IN GOETHES „FAUST“: „Es irrt der Mensch, solang er strebt.“

Dr. Funder strebte..., ja er ist auch einmal, wie viele andere namhafte Journalisten, dem erst kürzlich verstorbenen Grubenhund-Schütz aufgesessen.

Es war auf dem Höhepunkt des Glöckel-sehen Schulkampfes, als der Kobold Ingenieur Arthur Schütz dem Herausgeber der „Reichspost“ ein Manuskript auf den Schreibtisch zauberte, in dem in herben Worten eine bestimmte, für junge Leute untragbare „moderne“ deutsche Klassenlektüre gegeißelt wurde, die sich höchst unvorteilhaft von den unsterblichen klassischen Latein- und Griechischtexten abhebe.

Der Doktor war Feuer und Flamme. Der Angriff erschien in der „Reichspost“ mit schärfen Hieben auf die Schulreformer. An diesem Tage hatten die Philologen in ganz Österreich einiges zu schmunzeln. Denn die kritisierte moderri'e Stelle war in Wirklichkeit fast zwei Jahrtausende alt und entpuppte sich als jahrhundertelang geübte Schullektüre aus dem Werk eines gewissen PuMius Cornelius Tacitus, übersetzt .von einem Schulmann.

ES WAR ETWAS VERBOCKT WORDEN. Die ansonsten untrügliche Witterung des Doktors für diplomatische Formulierungen in heikelsten Materien hatte eine Sekunde lang ausgesetzt, und es war, unter tatkräftiger Mitwirkung eines Kollegen, ein Passus ins Blatt gerutscht, der möglicherweise mißverstanden werden konnte: Und das noch dazu in einer kirchenpolitischen Angelegenheit, was Doktor runder ganz besonders schmerzte.

Die Reaktion karn prompt. Ein österreichischer Kirchenfürst fühlte sich persönlich getroffen und ließ eine Epistel ab, die sich gewaschen hatte. Die „Furche“ mußte antworten.

Ich war vom Doktor zum Rapport befohlen und erschien mit recht gemischten Gefühlen und den nötigen Unterlagen, ja als Fleißaufgabe gleich mit einem Briefentwurf. Der Entwurf fand keine Billigung, aber auch neue gemeinsame Versuche schlichen sich eine Stunde lang mühsam und erfolglos hin — der Papierkorb' füllte sich langsam bis zum Rande.

Die Schwierigkeit war: Wir hatten einen Fehler gemacht, der an sich keiner war, wir hatten unrecht und doch auch wieder nicht. Es war zum Verzweifeln. Verzagt, ratlos starrten wir vor uns hin. Und da geschah es.

Dr. runder hob plötzlich, ohne ein Wort zu sagen, den Telephonhörer ab und wies das Sekretariat an, eine Fernverbindung mit dem hohen Herrn herzustellen. Mir wurde kalt und heiß. Das ging auf Biegen oder Brechen. Es konnte gelingen, wahrscheinlich aber führte es zu einer.Katastrophe.

Der Anruf war in Kürze da, und es begann wie erwartet. Kaum hatte sich Dr. Funder gemeldet, da stürzte ihm schon ein Schwall von Vorwürfen entgegen, so erregt und laut, daß ich daneben mühelos ohne zweiten Hörer jedem Wort folgen konnte.

Das dauerte ein, zwei, drei Minuten lang. Dann folgte unvermutet ein paar Sekunden lang atemlose Stille: unser temperamentvolles Gegenüber mußte offenbar eine kleine Erschöpfungspause eingeschaltet haben.

Und in diese Pause tönte nun' mit äußerlich unerschütterter Sanftmut, die die unerhörte Erregung des Sprechers völlig verbarg, die Stimme Dr. Funders:

„Haben S' die Gnad, Ex'llenz, darf ich jetzt auch was sagen---?“

Ein paar Sekunden lang — Totenstille. Dann aber brach ein ganz unkirchenfürstliches Gelächter aus dem Hörer, herzlich, hemmungslos und so ansteckend, daß sich selbst unsere angespannten Gesichtsmuskeln zu einem erlösenden Lächeln entspannten.

Die Situation war gerettet — durch einen Satz voll unnachahmlichem alpenländischem Charme, der sich auch sonst gerne in die wohlgesetzte Rede Dr. Funders zu mischen pflegte. Ex'llenz hatte die Gnad, es folgte eine freimütige Aussprache am Telephon, es gab Frieden und Versöhnung.

Bis heute aber heißt seither in der „Furche“ die Methode für so heikle Bereinigungen: „die Gnad haben“.

V. .

ES IST KEIN GEHEIMNIS, daß Erzherzog Franz Ferdinand seinem publizistischen Vertrauten Dr. Funder für den Fall seines Regierungsantrittes ein verantwortungsvolles Amt zugedacht hatte. Über die genaue Art dieses Amtes sprach der große Schweiger Funder bis zu seinem Tode nur mit größter Zurückhaltung.

Nun ergab sich, daß die „Furche“ zu einem runden Geburtstag ihres Chefs eine Festausgabe veranstaltete, in die auch — aus brillanter, ungenannter Feder — eine persönliche Würdigung des Jubilars hineingeschmuggelt werden sollte. Der Artikel langte ein und war so, wie wir ihn uns alle gewünscht hatten. Er hatte nur einen Haken. Die Stelle, an der von dem oben angedeuteten Amt die Rede war, war bei aller diskreten Verhaltenheit diesmal doch etwas deutlicher als bisher gewohnt. Würde das den Intentionen Dr. Funders entsprechen? Was tun? In der Not entschloß ich mich, zu „beichten“. Ich gestand dem Doktor unser Vorhaben und bat ihn, mit dem Manuskript in der Hand, nicht den ganzen Artikel zu lesen, sondern nur die eine Stelle, „es komme mir so vor, als seien darin die Satzzeichen nicht ganz in Ordnung“ ...

Der Funder faßte den kritischen Satz ins Auge — und war sofort im Bild.

Ich werde es nie vergessen: Er sah eine Minute lang zum Fenster hinaus, und ich glaube, er erlebte in dieser Minute, vielleicht zum ersten und letzten Male, noch einmal alles Bewegte und Reiche, das ihm das Schicksal in vergangenen Tagen zugemessen hatte.

Dann wandte er sich mir zu und sagte ganz ruhig, fast unbeteiligt: „Der Absatz ist in Ordnung. Et kann so erscheinen.“

Und nach einer kurzen Pause mit heimlichem Schmunzeln: „Hoffentlich stimmen die Beistriche auch an den anderen Stellen...“

VI.

DR. HANS HUEBMER, einer der letzten Überlebenden aus dem einstmals so gewaltigen Redaktionsstab der „Reichspost“, erzählte mir einmal folgendes:

In einem Nachtdienst stieß Dr. Funder in einem großen deutschen Blatt auf einen interessanten Artikel, schnitt ihn, wie es damals allgemein Brauch war, aus und gab ihn noch am späten Abend zum Druck. Der Artikel erschien — und stellte sich noch am selben Tag als Originalaufsatz der „Reichspost“ heraus, der vor sechs Wochen im Blatt erschienen, von da an genau auf die obige Art ins Wandern gekommen war und nun wieder heimgefunden hatte. Die Chefredakteure Thaler und Oberst Adam konnten es sich nicht versagen, Dr. Funder darob zu hänseln, aber er zog sich elegant aus der Schlinge, indem er kaltblütig replizierte: „Da nehmt euch ein Beispiel, wie man gute Artikel überall und jederzeit erkennen kann!“ Ob es noch auf diesen Vorfall zurückzuführen war, daß Dr. Funder dem Redaktionsstab der „Furche“ immer wieder vorwurfsvoll vorhielt: „Meine Herren, ich muß schon sehr bitten, auch das eigene Blatt zu lesen!“?

VII.

EINE EIGENTÜMLICHE VERLEGENHEIT bereitete Besuchern und Briefschreibern die Anrede Dr. Funders. Mitten im Lande der Hofräte, Professoren und Ehrendoktoren führte Doktor Funder, zwar mit hohen geistlichen und weltlichen Orden ausgezeichnet, zuletzt keinen mundgerechten Titel. „Chefredakteur“ und „Herausgeber“ waren keine richtige Anrede, und an dem „Staatsrat“, ohne und mit „a. D.“, hatte Dr. Funder nie rechte Freude gehabt. So gab es die wunderlichsten Versuche titelfreudiger Besucher, die Lücke zu füllen.

Die natürlichste Lösung hatten seit Jahr und Tag die Arbeiter und Angestellten des Hauses Herold gefunden: Friedrich Funder war im Hause bei alt und jung nie ein anderer als „der Doktor“.

Das drückte mit drastischem Humor ein Vorgesetzter aus, als ich einmal als junger Dachs bat, „speisen“ gehen zu dürfen. „Mein Lieber“, sagte er, „speisen tut bei uns der Doktor, ich esse und du frißt!“

VIII.

DIE LETZTEN LEBENS- UND SCHAFFENSJAHRE Dr. Funders standen im Zeichen seines großen, zähen Lebenswillens, der sich mit aller Macht gegen eine Reihe von Krankheiten, besonders ein schweres Herzleiden, zur Wehr setzte.

In den Abendstunden eines trüben Jännertages des Jahres 1951 machte ein ungewöhnlich lange andauernder Herzkranzgefäßverschluß selbst den behandelnden Fach- und Hausärzten ernsteste Sorge: nach menschlichem Ermessen schien das Ende gekommen.

Auf die Bitte des Todkranken wurde der ihm seit Jahren befreundete Wiener Kirchenfürst Kardinal Innitzer geholt. Er war in wenigen Minuten mit den Tröstungen der heiligen Kirche zur Stelle, erlebte in allen Phasen die Krise auf Leben und Tod des Patienten, aber auch ihr (nochmals) gutes Ende: wie sich nämlich Doktor Funder nach 20 Minuten im Bett aufsetzte und, noch sichtlich schwer erschöpft, sagte: „Na, jetzt habe ich euch aber wieder einmal ordentlich gepflanzt!“

Es war der schmerzlichste und zugleich tapferste Humor, den ich bis dahin an einem Menschen erlebt hatte.

Kardinal Innitzer wandte sich übrigens damals im Vorzimmer beim Weggehen zum Kollegen Heer und mir und tat mit feinem Lächeln den vieldeutigen Ausspruch:

„Ihr müßt euch das alles gut merken, für den Fall, daß Dr. Funder nicht mehr der Funder, sondern der selige Funder ist...“

IX.

VIELE TODE ist Dr. Friedrich Funder dann in den folgenden Jahren gestorben — davon wissen die Herzkranken in der ganzen Welr. Aber nicht alle werden wissen, daß Friedrich Funder auch seinen Nachruf mehrmals erlebt hat.

Das erstemal in den Jahren der Unfreiheit, als der damals vielgehörte neutrale deutsche Schweizer Sender Beromünster in alle Welt die Nachricht ausstrahlte, daß der bekannte österreichische Publizist Dr. Friedrich Funder im Konzentrationslager gestorben sei, und daran einen sehr feinen und warmherzigen Nachruf anschloß. Der Wortlaut wird im Archiv der „Furche“ noch heute verwahrt und behütet.

Das zweitemal — aber das ist eine eigene kleine Geschichte. Als sich in der erwähnten ersten Krankheitsphase Dr. Funders Anfälle beängstigend wiederholten, mußte die Redaktion der „Furche“, bei aller Wahrung des gebotenen Taktes, den notwendigen Entschluß fassen, für . den Ernstfall, der sich bei der Unberechenbarkeit der Krankheit ja auch einmal nach Blattschluß ereignen konnte, alle publizistischen Vorkehrungen zu treffen. Mindestens das biographische Gerüst eines ersten Nachrufes mußte sorgsam erarbeitet und im engsten Vertrauenskreise als Bleisatz bereitgestellt werden.

Aber Dr. Funder schien selbst diesem unsichtbaren Vorhaben ein Schnippchen schlagen zu wollen: In den folgenden acht Jahren mußte die vorgesehene Spalte immer wieder hinten verlängert und vorne allmählich gekürzt werden. Sie wuchs trotzdem, hinten frisch glänzend und vorne schon matt oxydierend, zu einem so stattlichen Umfang an, daß wir dann, als der Tod wirklich kam, das Ganze zerschlagen und neu formen mußten — ein gnädiges Schicksal hat uns die Zeit hierfür geschenkt.

Nun war es aber einmal in diesen Jahren vor seinem Tode passiert, daß Dr. Funders treuer Sekretärin, Frl. Hella Lainer, die in seinem letzten Artikel- und Buchschaffen ganz und gar aufging, beim morgendlichen Postrapport der erwähnte Nachruf mit eben zuvor neu angefügten Korrekturen in die Vorlagemappe des Chefs selber rutschte. Gleich, wie, wo, wann, das Malheur war da: Dr. Funder hielt seinen eigenen Nachruf in der Hand! Ein interessierter Aufblick, sein berühmtes: „A — a — a, was ist denn das?“ — und ein beherzter Griff der Sekretärin, die ganz protokollwidrig das Manuskript in Blitzesschnelle an sich riß, waren eins. Fürs erste gerettet! Daß Dr. Funder mit ungewöhnlicher Milde nicht weiter drängte und sich ungerührt dem nächsten Poststück zuwandte, läßt uns noch heute vermuten, daß er damals doch mehr als die erste Zeile gelesen hat ... Und ich glaube, er hat es gebilligt — dem Tode immer nah und mit ihm trotz aller Liebe zum Leben und zum Arbeiten immer versöhnt —, und als Publizist mit Leib und Seele, der er zeitlebens gewesen ist. Vielleicht hat er sogar heimlich in sich hineingeschmunzelt: „Schau, schau, haben also doch ein bisserl was bei mir gelernt, meine Herren ...“

Nicht mehr gelesen und zum Druck befördert hat er auch diese Nachrede, die obenstehenden Erinnerungen. Ob er das Manuskript gutgeheißen hätte? Wenn ja, dann bestimmt nur mit Streichungen und Kürzungen. Es wäre, wie üblich, als Schlachtfeld zum Druck gegangen. Ohne Eigenschaftswörter. Besser. Möglicherweise sogar gut.