Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

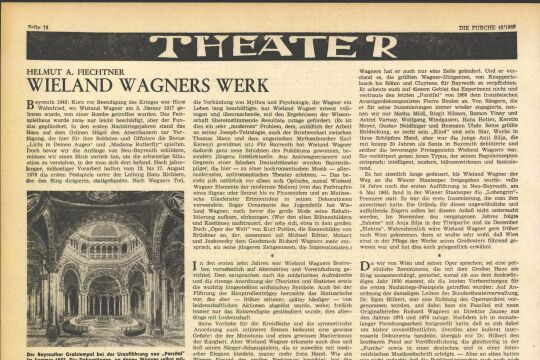

Wieland Wagners „Salome“

Man kann das Zögern der k. k. Hofoperntheaterbehörde verstehen, die der „Salome“ von Richard Strauss erst 13 Jahre nach der Uraufführung 1905 in Dresden Einlaß ins Große Haus am Ring gewährte. Denn das Ganze ist, auf die Szene gebracht, eine Ungeheuerlichkeit — eine von jenen freilich, an die man sich, wie an so vieles, im Laufe der letzten Jahrzehnte schon gewöhnt hat. Oscar Wilde veröffentlichte sein französisch geschriebenes Stück 1893 in Paris. Als es drei Jahre später uraufgeführt wurde, saß er bereits im Zuchthaus zu Reading. Sein „Text“ basiert nicht auf dem Bericht im Markusevangelium, Kap. 6, 17 bis 29, sondern auf einer Novelle von Flaubert mit dem Titel „Herodias“ und auf dem Roman „A Rebours“ von Huysmans, der ein Klassiker der europäischen Decadence war. Nicht auf Anraten ihrer Mutter Herodias, die den lästigen Mahner, die Gottesgeißel, aus dem Weg räumen lassen wollte, sondern weil Salome selbst den heiligen Mann begehrte, aber von ihm zurückgewiesen wurde — deshalb forderte das „schlimme Kind“, Wie Strauss sie einmal nannte, dies fragwürdige Produkt orientalischer Wöhlstandsblüte, das Haupt des Jochanaan auf einer silbernen Schüssel. Ein psychopatholo-gischer Fall also, von Wilde in archaisierendem, geschmäcklerischem Französisch dramatisiert, von Hedwig Lachmann meisterhaft ins Deutsche übertragen und von Strauss mit einer Musik ausgestattet, deren artistische Qualitäten oft genug gerühmt worden sind.

Für alles, worauf es WMde ankam, Hand Strauss gleißende, opalisierende oder dunkalglühende Farben, bis zu den nachtschwarzen Akkorden, die Salomes Schlußgesang untermalen. Zu Jochanaan fiel ihm nichts auch nur ungefähr Entsprechendes ein (ursprünglich wollte er eine Art „komische Figur“ aus ihm machen), sondern nur, nach seinen eigenen Worten, der „Vier-Hörner-Schulmeister-Philisterton“ ... Bei der Deutung beziehungsweise Umdeutung dieser Gestalt setzt Wieland Wagners Regie ein. Doch beschreiben wir vorher kurz den äußeren Rahmen:

Keine große Terrasse, von der man in den Bankettsaal blickt, keine Hofgesellschaft, kein Mond am Himmel, sondern ein von riesigen Platten eingefaßter kahler Bühnenraum. Die Wände sind mit vulkanischen Blasen bedeckt, die Kraterlandschaften bilden und aus denen mächtige Röhrenstümpfe ragen — man mag an Abflußkanäle denken oder auch an die blutenden Rümpfe von Enthaupteten. Das kalte, graue Licht verleiht dem Bühnenbild den Charakter von katastrophaler Verderbnis: Fäulnis und Versteinerung in einem. Inmitten eine riesige Zisterne, deren heraufgezogener Deckel, aus schlangenhaft gewundenen Stäben bestehend, den Hintergrund dekorativ ergänzt. Ihr entsteigt — nachdem Salome sich mit einem Sprung aus dem (unsichtbaren) Festsaal auf die Bühne geworfen hat, der Prophet: kein Asket, sondern ein athletischer junger Mann, feurig und zornig, eine Geißel in der Hand. — Herodes und Herodias weichen in der Regie Wieland Wagners wenig von dem Bild ab, das wir von früheren Aufführungen von ihnen in Erinnerung haben, nur ist Herodias noch statuarischer (was wörtlich zu verstehen ist) und Herodes noch neurasthenischer gezeichnet, als wir es gewohnt sind. Hierbei durfte sich Wieland Wagner über die Forderung des Komponisten hinwegsetzen, der von seinem Tetrarchen Haltung und Würde verlangt trotz dessen erotischen Entgleisungen, da diese ja nicht coram publico vor sich gehen (die Hofgesellschaft fehlt), sondern da das Ganze sich gewissermaßen als Familienskandal abspielt. Dann der Tanz der Salome: großartig und überzeugend gelöst, ohne den üblichen peinlichen Kitsch (der Kostümwechsel vor dem Tanz, dann die allmähliche Entschleierung, Salomes Niedersinken vor dem Tetrarchen usw.). Auf dem Höhepunkt ihrer sehr gemessenen Darbietung (hierzu Richard Strauss: daß Salome, obwohl erst 16 Jahre alt und schon recht verdorben, nur „mit einfachster und vornehmster Gestik gespielt werden darf“), wirft sie ihren langen, grellgelben Mantel ab und steht in langen, enganliegenden Hosen und Bikini da: kühn, aber ästhetisch einwandfrei, mit ihrem brennendroten Haar, dem bleichen Gesicht und der ephebenhaften Gestalt, wie nach einem Bild von Beardsley oder

Klitmt. Der beste Regieeinfall: Statt des peinlichen Herumrennens um die Zisterne liegt Salome, während sie ihrer Rache nachsinnt, unbeweglich, in sphinxhafter Hältung auf dem Boden, dem ausdrücklichen Rat des Komponisten folgend: „Toben auf und vor der Bühne zugleich ist zuviel. Das Orchester allein genügt dafür.“

Selbstverständlich umgeht Wieland Wagner auch das sonst immer Groteske und Peinliche des „Judenquintetts“, das ja letzten Endes ein theologischer Disput um die Sichtbarkeit und Wirkung Gottes ist, indem er die fünf Israeliten statuarisch nebeneinanderstellt und ihre Meinungen vortragen läßt. Weniger glücklich, daß er den Befehl des Herodes — „Man töte dieses Weib!“ — nicht von den Soldaten, sondern vom Henker, und zwar mit demselben Schwert, das Jochanaan enthauptete, erstechen läßt: symbolisch einleuchtend, aber auf der Bühne von ungünstiger Wirkung.

Noch viele Einzelheiten der Regie Wieland Wagners wären zu untersuchen, der keine Klischees übernimmt, sondern das Werk nach seiner eigenen Auffassung neu erschafft. So müssen wir uns zum Schluß begnügen, wenigstens die Hauptdarsteller zu nennen: Anna Silja, groß, mädchenhaft schlank, als Darstellerin und Sängerin eine ideale Salome; von gleicher Vollkommenheit ihre Mitspieler Gerhard Stolze — Herodes, Astrid Varnay, Herodias, Eberhard Wächter — Jochanaan und Fritz Wunderlich — Narraboth. Zde-nek Kosler, an Stelle des für diese glanzvolle Aufführung vorgesehenen Andre Cluytens, hatte keinen leichten Stand. Doch führte er Orchester und Sänger mit bemerkenswerter Sicherheit, wenn auch nicht immer so flexibel, wie es diese Partitur erfordert.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!