„Freischütz“ und „Die letzte Verschwörung“: Leiden und Freuden des Musiktheaters

Ein völlig missglückter „Freischütz“ im MuseumsQuartier, eine nette, aber wenig substanzvolle Uraufführung an der Volksoper Wien.

Ein völlig missglückter „Freischütz“ im MuseumsQuartier, eine nette, aber wenig substanzvolle Uraufführung an der Volksoper Wien.

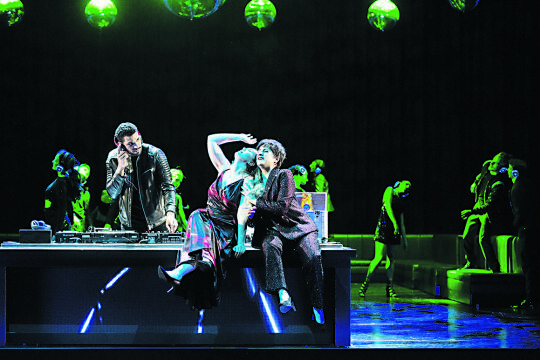

Kinder, schafft Neues!“ – Das forderte schon Richard Wagner. Warum nicht Carl Maria von Webers „Freischütz“, dessen geglückte Realisierungen sich an den Fingern einer Hand ablesen lassen, ein anderes Kleid verpassen, weg von allem Bisherigen? Das dachte man sich am Musiktheater an der Wien und verpflichtete den Filmdesigner David Marton für die Inszenierung und als Bühnenbildner für eine Neuproduktion dieser „Romantischen Oper in drei Akten“. Marton macht seinem Ruf alle Ehre, funktioniert den Bühnenraum des Wiener Museumquartiers in ein Kino um. Nur mit filmischen Mitteln, ist er überzeugt, kann man Seelenlandschaft bloßlegen. Allerdings sind die durch die Live-Videos erzielten Bilder meist verwaschen, die Gesichter der Personen erscheinen unklar. Vor allem führt eine kaum fassbare Bilderflut bald vom eigentlichen Anliegen des Stücks weg, nämlich der Musik. Immerhin ist erkennbar, dass diese Oper im Wald spielt. Was allerdings das hier erdachte Finale mit Webers Oper zu tun hat? Hier sieht man sich mit sehr zufälligen Impressionen aus der Wiener Innenstadt konfrontiert, mit Taxis, Würstelstand, Straßenbahnen. Ist es eine Notlösung, weil der Regisseur mit seiner Arbeit nicht fertig geworden ist? Warum hat er seinen Ansatz, das Geschehen als Traumerzählung der Agathe zu schildern, sie als Alter Ego Ännchens, als gespaltene Person zu zeichnen, nicht konsequenter verfolgt? Kaspar den Habitus eines windigen Kameramanns überzustülpen, ist bestenfalls ein Bummelwitz, demonstriert aber, wie es Marton mit der Personencharakteristik hält. Webers „Freischütz“ ist für den sichtlich Opern-unerfahrenen Regisseur offensichtlich kaum mehr als eine Folie für wenig reflektierte Spielchen. Dass er die Protagonisten ihre Texte in den Sprachen ihrer Herkunft ausführen lässt, man raten darf, ob sie gerade finnisch, italienisch, russisch, ukrainisch, ungarisch, deutsch oder englisch gegeneinander reden, ist ein weiteres Beispiel für Martons seltsam-eigenwilligen Umgang mit diesem Stoff. Aber auch musikalisch lag man heftig daneben. Am ehesten kam bei der Premiere Jacquelyn Wagner mit den Anforderungen ihrer Rolle, der Agathe, zurecht. Auch sie hatte gegen Tremolieren und Unsicherheiten in der Höhe anzukämpfen. Schlechter als diesmal hat man die unter der uninspirierten Leitung von Patrick Lange spielenden Symphoniker nie im Operngraben gehört. Selbst der Arnold Schoenberg Chor blieb unter seinen Möglichkeiten. Das sagt alles.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)

_RET.jpg)

_edit.jpg)