"Bei Stone gleichen sich viele Szenen. Das ist Programm -nicht der Einzelfall ist ihm wichtig, sondern den Eindruck zu erwecken, es gehe allen so."

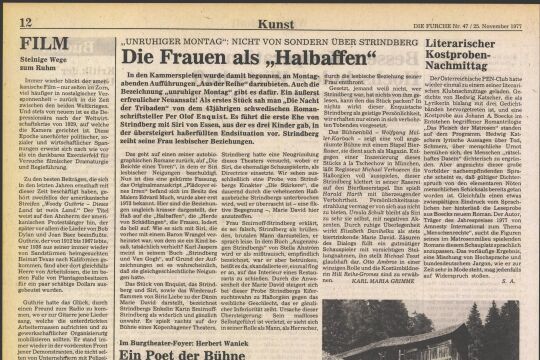

Nach Hotel Europa, eine Collage von Texten Joseph Roths, nun also Hotel Strindberg. Es scheint als hätte das Burgtheater das Hotel als bevorzugten Ort für seine Betrachtung von Menschen unter dem Brennglas, wie es im Programmbuch zur Saison sinngemäß heißt, für sich entdeckt. Tatsächlich finden die Besucher dieses Vorhaben diesmal fast buchstäblich umgesetzt. Denn die Bühnenbildnerin von Simon Stone, Alice Babidge, hat ein die ganze Bühnenbreite und -höhe des Akademietheaters einnehmende Glasfront gebaut, hinter der auf drei Stockwerken ein Stiegenhaus sowie sechs funktional eingerichtete Zimmer eines Mittelklassehotels zu erkennen sind.

Mit Blick auf den recht ungemütlichen, stets umstrittenen Zeitgenossen, der August Strindberg (1849-1912) gewesen ist, ob als scharfzüngiger Kritiker der sozialen und politischen Verhältnisse oder ob als schockierend boshafter Verächter der Frauen(-emanzipation), kann man sich leicht vorstellen, dass dieses Hotel Strindberg kein sehr beschaulicher Ort sein würde. In der Tat ist der Name Programm. Der australisch-schweizerische Regisseur und Übermalungsspezialist hat aus sieben Werken Strindbergs (und zwei kleineren Zugaben von George Perec) Szenen bearbeitet und aneinander gefügt, deren thematisches Zentrum, auf einen einfachen Nenner gebracht, der Kampf der Geschlechter ist.

Dutzende Skizzen

Da streiten sich ein Ehepaar (umwerfend gespielt von Caroline Peters und Martin Wuttke) über die Erziehung der Tochter und die Frage, wem das Recht zukommt, das Wesen der Tochter zu bilden oder deren Selbstverwirklichung allenfalls entgegenzuarbeiten. Später im Stück wird die Frau die Frage brutal für sich entscheiden, indem sie Zweifel an der Vaterschaft weckt.

Ein Stockwerk darüber bespricht Franziska Hackl unermüdlich eine Mailbox. Offenbar hat sie sich mit ihrem verheirateten Liebhaber hier verabredet. Der aber kommt nicht. Dafür kommt es zwei Stunden später zu einer Begegnung mit der Ehefrau. Im Zimmer daneben wartet ein aus der Psychiatrie entlassener junger Mann auf seine Mutter. Noch ein Stockwerk höher treffen sich ein Mann und eine Frau, um die Scheidungspapiere zu unterzeichnen. Sie können nicht miteinander, aber auch nicht so recht ohne einander. Es kommt zum schnellen Sex, dann zum Streit, schließlich erwürgt er sie. Währenddessen hütet im Zimmer daneben ein Mann ein Baby. Seine Frau treibt es derweil mit einem anderen. Später erzählt sie ihm davon, er findet es toll.

Diese wenigen Beispiele aus Dutzenden von Skizzen sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Stone nicht um problematische Paarbeziehungen oder das Leben als Kampf geht, sondern um das, was diese Geschlechterkämpfe grundiert: die Angst der Männer, die sich in ihrer Männlichkeit von starken Frauen bedroht fühlen und deren Rolle neu ausverhandelt werden muss.

Die Handlung als Protagonist

Stones Idee, das Hotel als Schauplatz zu wählen, hat gleich in mehrfacher Hinsicht etwas Bestechendes. Zum einen war Strindberg selbst ein Vivisekteur, ein gnadenloser Sezierer, der gerne Menschen und Dinge aus der Nähe betrachtete. Hier sind die Figuren wie unter einem Vergrößerungsglas. Andererseits war Strindberg selbst ein Vorbereiter des Stationendramas, wie auch der kleinen Form. Er sagte 1895 selbst, es herrsche auf der Bühne die Nummer vor, die Skizze wie im Journal. Stone folgt ihm darin, fügt aber -und das ist hier seine genuine Leistung -die Miszellen wie in einem Kaleidoskop zu einem größeren Bild zusammen.

Wer das Hotel als Schauplatz wählt, dem ist nicht an der Einzelgeschichte gelegen, sondern an der Buntheit und Vielfalt der Lebensgeschichten und Schicksale. Zudem setzt er darauf, dass sie sich kurz kreuzen, sich verschlingen und wieder lösen und auf einmal zu überlagern beginnen. Bei Stone gleichen sich viele Szenen, man bekommt den Eindruck, sein Stück stehe auf der Stelle. Auch das ist Programm, denn nicht der Einzelfall, das Besondere ist ihm wichtig, sondern den Eindruck zu erwecken, es gehe allen so. Die Handlung in Hotel Strindberg ist das Nebeneinander. In diesem Sinne ist das Hotel nicht nur Schauplatz, sondern auch Protagonist: als Ort des Ephemeren, des Durchreisenden, Vorläufigen, der flüchtigen Begegnungen, des schnellen Sex, der Heimatlosen und unbehausten Existenzen.

Schade nur, dass -zumindest bei der Premiere -die technischen Anforderungen, sowie die notwendige Präzision in der Choreographie noch nicht ganz die Qualität der Idee besaßen. So bleibt eine vage Ahnung, was Hotel Strindberg vielleicht einmal sein könnte.

Hotel Strindberg Akademietheater, 24., 25. Februar