Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

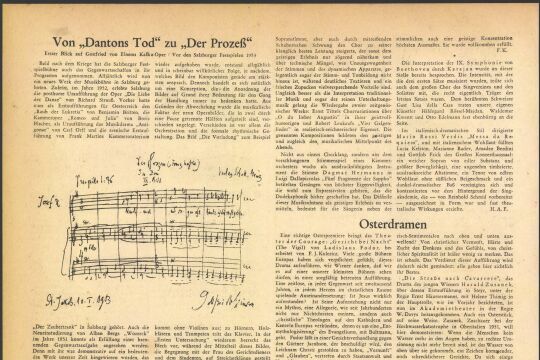

Neues Musiktheater in Salzburg

Seit mehreren Jahren schon versuchen die Salzburger Festspiele, den von Hofmannsthal formulierten Plan, nicht das Neue zu erproben, sondern das Alte zunächst in beispielgebender Form darzubieten, zu erweitern, Wenn sich auch die Geister über dieses Unternehmen, das bisher Gottfried Einems Oper „Dantons Tod“ und Frank Martins szenisches „Der Zaubertrank“ auf die Salzburger Festspielbühne gebracht hatte, nicht so bald einig sein werden: Tatsache ist, daß auch die Salzburger Festspiele, so selbstverständlich es ist, daß ihr geistiges Zentrum Mozart bleibt, an der lebendigen (freilich auch lebhaft diskutierten) Entwicklung nicht ganz vorübergehen können.

Die diesjährigen Beispiele für eine Erneuerung der Musikbühne, die als solche ja das eigentliche Salzburger Anliegen ist, waren Benjamin Brittens Oper „Der Raub der Lukretia“ und Boris B 1 a c h e r s Kammeroper „Romeo und Julia“. Sie erfuhren durch Josef G i e 1 e n, Caspar N e h e r und Joseph Krips eine Wiedergabe, die über alle Lob erhaben ist. Sie bewies vor allem, daß die beiden Werken wesentlichen neuen Argumente für eine Musikbühne unserer Tage, die das individuelle Schicksal dem Typischen und Allgemeinen auf verschiedene Art verpflichtet, von der Interpretation vollkommen verstanden und gültig realisiert werden. Damit ist erwiesen, daß das neue Musiktheater, das das Schauspiel als Grundlage einer neuen musikalischen Verwandlung auf die Bühne bringt, bereits aus dem Stadium des Experiments herausgetreten und — sagen wir es so — „staatsopernfähig“ geworden ist. Das Publikum, das sich auch in Salzburg zwar anteilnehmend, jedoch eher reserviert verhielt, wird und muß folgen.

Brittens Werk, das außerordentlich geschickt Elemente der Opernhistorie (wenn man hören will: von Händel bis R. Strauß) mischt und dabei formal zu durchaus persönlichen Ergebnissen kommt, benützt ein Buch von Ronald D u n c a n nach dem auch in Wien (im Theater „Das Experiment“) aufgeführten Schauspiel des Franzosen Obey „Le viol de Lucrece“. Wesentlich ist, daß der Engländer die eher film- als bühnenfähige Geschichte von der Schändung Lukrezias durch den Etruskerfür-sten Tarquinius (noch mehr, als dies Obey tat) durch die Einführung des christlichen Gnadengedankens als ein warnendes Beispiel aus ewig in Sünde verstrickter Welt hinstellen kann. - Dies bewerkstelligen die den antiken Chor vertretenden Protagonisten, die seitlich der Bühne Platz nehmen (Julius P a t z a k und Annelles Kupp er). Von dieser ständig teilnehmenden Vorderbühne zum eigentlichen Spiel, das jeweils allmählich hinter Nehers schönem Gobelinvorhang sichtbar wird, spinnen sich zahlreiche dramaturgische Fäden: die nicht szenensichtbare Handlung (Tarquins Ritt nach Rom) wird geschildert; vojn Erlebten wird, weit in die Geschichte zurück und bis in unsere Gegenwart herauf, das gültige Resummee gezogen; und man greift unmittelbar in dia . Handlung ein, warnt und hofft und verheißt schließlich nach Lukrezias „keuschem Selbstmord“ Gnade für alle Sünde der Welt (Parallele zu „Jedermann“).

Brittens Musik ist diesem neuartigen dramaturgischen Grundriß nicht immer gemäß. Sie verwendet zwar ein kleines Orchester, findet aber ihre eigentlichen persönlichen Töne in der Stimmung (Morgen, Schlummerlied usw.). Zwar „Schauspiel mit Musik“, bricht sie doch sehr oft in opemhafte Gestik aus, die zur Strenge der oratorischen Ordnung im Gegensatz steht.

•

Ganz anders — und nach Brittens zweistündigem Werk nicht günstig placiert — bietet sich Blachers Kunstästhetik dar. Er greift auch zum Schaustück, gar zu Shakespeares holdestem Liebesdrama. Blachers Kunst ist die nun geradezu asketische Strenge im Klang, das Formelspiel der Ostinati. Das Orchester ist bühnenfem, greift nur selten (wie in den Szenen, die die Auseinandersetzung der feindlichen Familien versinnbildlichen) auf die Bühne über. Aber: die Zusammenraffung des Shakespeare auf eine Stunde erweist sich alt notwendige Grundlage. Und sie wird mit einer Folgerichtigkeit genutzt, die erstaunt. Freilich muß man sich — vor allem nach diesem Britten — in diese feine Ornamentik der übrigens reich bedachten Sänger und des Chors hineinhören. Und man entdeckt eine zarte, auf der Bühne sich allerdings fast verlierende Schönheit, die, vor allem auch im Chorsatz, innig und keusch wirkt. Grundsätzlich bleibt allerdings die Frage, warum Blacher seine Formen- und Ausdrucksstrenge an Shakespeare erprobt, offen. Vielleicht gibt sein Oper „Hauptmann von Köpenick“ (nicht nach Zuckmayer) eine Antwort, die auch eine seinem Musikstil homogenere szenische Lösung beinhaltet als diese Kammeroper, die, wie Blacher mitteilen läßt, auch als Kantate oder Ballett aufgeführt werden kann. (Womit ein ganzer Komplex der Funktionen, die der Musik heute überantwortet werden, angerührt wird.)

Die Aufführung der beiden Werke war nicht bloß durch ihre geistvolle szenische Gestalt, sondern auch in der Besetzung unüber- , trefflich. Kurt Böhme, Alfred Po eil und Hermann U h d e waren ein machtvoll-schönes Trio der tiefen Stimmen, wie es heute wahrhaft bühnenselten ist. Elisabeth Höngen schuf als Lukrezia eine ebenso machtvolle wie erschütternde Opernfigur. Dagmar Hermann (Amme bei Britten und Blacher) wächst früh ins Charaklerfach hinein. Und überragend H:He G ü d e n, die als Lukrezias Dienerin bereits höchste Sopranstufen in makellos leuchtender Schönheit erklommen hatte, als Julia. Jugendliche Schönheit und künstlerische Intensität vereinen sich zu bühnenbeherrschender Größe.

Das Uberraschende aber an diesen Aufführungen höchster Festspielqualität war die Tatsache, daß die Sänger niemals aus dem von der Regie klar gezogenen Rahmen heraustraten; Gielen ist ganz offenbar ein Regisseur, dem es auch auf der Musikbühne auf den Geist ankommt. Und dieser lebt hier, vor allem aber in Blachers Werk, aus dem Ensemble.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!