Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Wolf gang Wagners „Lohengrin“

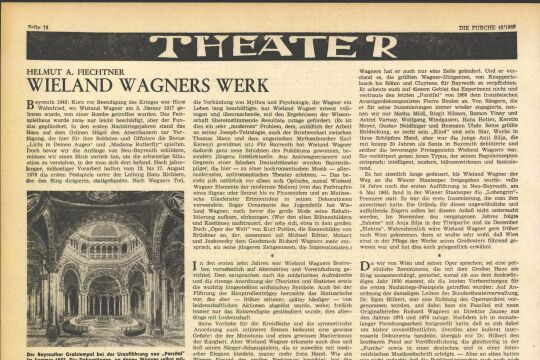

Bayreuth steht notwendig vor einer künstlerischen Wende. Das muß vorwegnehmend festgehalten werden, wenn auch Wolfgang Wagner, nun einsam gewordener Chef der Festspiele, durch seine vorsichtig optimistisch geäußerten Pläne den Eindruck erweckt haben mochte, daß vorerst alles beim „alten“ Neu-Bay-reuth bleiben werde: auch weiterhin werde man bemüht sein, das Werk Richard Wagners der theatralischen Gegenwart anzupassen, für die Zukunft sei durch geeignete Künstler vorgesorgt, der von Wieland Wagner protegierte Werkstattgedanke werde beibehalten. 1968 wird Wolfgang die „Meistersinger“ neudnszenieren, ein Jahr darauf will er den „Fliegenden Holländer“ herausbringen. An Wielands Inszenierungen des „Rings“, des „Tristan“ und des „Parsifal“ wird einstweilen nicht gerüttelt; sie sollen noCh einige Zeit stehen bleiben, da sie kaum so schnell durch etwas wesentlich Besseres ersetzt werden können.

Jedenfalls garantiert Wolfgang Wagner dafür, daß Bayreuth nicht etwa in einen antiquierten Historismus zurückfällt. Sein heuriger

Alleinstart stand allerdings unter denkbar ungünstigen Vorzeichen. Der Tod Wielands schuf allzu plötzlich eine Lücke. Die dadurch erforderlich gewordenen Umstellungen waren erheblich. Eine Reihe gravierender Absagen mußte im letzten Moment aufgefangen werden. Das alles dürfte wohl die künstlerische Kapazität Wolfgangs beeinträchtigt haben. Und so hinterließ sein „Lohengrin“, mit dem die Festspiele begannen, recht zwiespältige Eindrücke. Es erhob sich auch die Frage, ob Wolf gang aHein der Mann ist, der den Neuinszenierungen in Bayreuth frische, auf längere Dauer szenisch bestimmende Impulse wird geben können, oder ob er Helfer von hohem Format wird heranziehen müssen. Die Antwort darauf muß noch offenbleiben. Bayreuth hat vorerst mit der jetzigen Übergangszeit fertig zu, werden. Eine stilistisch tragfähige Neuentwicklung kann sich frühestens in zwei oder drei Jahren ansatzhaft abzeichnen. Das Publikum aber, prominent und geldschwer wie immer, läßt sich von derlei Problemen nicht tangieren: auch diesmal sind die Festspiele seit Monaten ausverkauft; denn man kommt, abgesehen vom Gesellschaftlichen, weniger der Interpreten als Richard Wagners wegen nach Bayreuth.

Wolfgang Wagners erste „Lohen-grin“-Inszenierung stammt aus dem Jahre 1953. Damals wurden tastende Stilisierungsversuche unternommen. Dann kam jene — die mystischen Hintergründe des Stoffes archaisch starr herausleuchtende — Version Wielands, die später in variierter Form auch ah der Wiener Oper zu sehen war. Nun hat sich wieder Wolf gang mit dem „Lohengrin“ auseinandergesetzt. Das Wunder- und Märchenhafte, nicht aber zugleich das Christlich-Religiöse, behauptet sich im Vordergrund. Es wird versucht, die Handlung unmittelbar darzubieten. Das jedoch gelingt nicht konsequent. Der Inszenierung steckt noch, will man sie als Aktionsspiel sich aufgelöst denken, zu sehr das bewährte Prinzip des Stilisierens in den Knochen. Daraus resultieren Inkonsequenzen, und die wiederum bedingen den zwiespältigen Eindruck.

Da sind einmal die stilisierten Schauplätze, zusammengefaßt durch die Spielfläche, die nicht mehr Scheibe, sondern ein großes, zur Mitte zu stufenförmig eingesenktes und mehrfach den Kanten nach versetztes Achteck ist (in Wölfgangs „Ring“-Inszenierung erhielt die dem Aufbau nach verwandte Bodenfläche den Namen „Götterschüssel“). Dazu eine Serie von Uneinheitlichkeiten, die glauben machen, das szenische Konzept sei nicht zu Ende gedacht worden. Wölfgang Wagner hat es offenbar von hinten angepackt, da die beiden letzten Bilder (Brautgemach und Ufer) den geschlossensten Eindruck hinterlassen. Da gibt es ein fesselndes, doppelseitig schuldbewußtes Auseinandergehen von Elsa (ansprechend und sauber gesungen von der Irin Heather Harper, aber vor allem im ersten Akt viel zu initiativ und impulsiv gespielt — hier spürte man den Mangel einer koordinierenden Personenführung) und Lohengrin (haltungsmäßig von Sandor Konya gut gestaltet, stimmlich jedoch im Finale sehr unzulänglich), da gibt es eine einzige Bewegung des Ritters, mit weicher Telra-mund (von Donald Mclntyre kräftig, jedoch etwas hart gesungen und ebenfalls zu agil gespielt) gleichsam in den Tod geschleudert wird, und da gibt es ein Abschiednehmen der tragischen Figuren voll wirksamer Resignation und Verzweiflung. Auch das Nachtbild im zweiten Akt beginnt im ersten Augenblick vielversprechend. Vor einer mosaikhaft anmutenden Mauer hockt Ortrud brütend (Grace Hoffman bot in dieser Partie stimmlich und darstellerisch die wohl stärkste Leistung des Abends), und hier ist das aggressive Aufmucken Telramunds auch richtig dosiert. Aber schon die Auftritte Elsas sind anfechtbar, weil einmal zu tief, dann wieder von der Gehrich-tung her unlogisch.

Die ärgsten Mißgriffe leistete sich Curt Palm bei den — zeitlich nicht definierten — Kostümen. Sie sind in etlichen Fällen unschön, zumeist überladen und farblich nicht aufeinander abgestimmt, so daß sich auch an völlig falscher Stelle Dissonanzen ergeben.

Rudolf Kempe dirigierte den Abend eher lax. Die lyrischen Episoden gerieten zum Teil gut, die harmonische Komponente der Partitur und deren Klangspektren wurden partiell schön herausgearbeitet. Von dramatischen Impulsen war aber kaum etwas zu merken, und der Kontakt zur Bühne ließ auch einige Wünsche offen, so daß sich gelegentlich Unpräzision einschlich. Lobenswert waren wieder die von Wilhelm iMz betreuten Chöre, die allerdings nicht immer so recht wußten, ob sie nun statisches Symbol oder Beteiligte der Handlung sein sollen. Die Aufführung wurde, ungeachtet ihrer Teilschwächen, mit stürmischem Beifall bedacht.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!