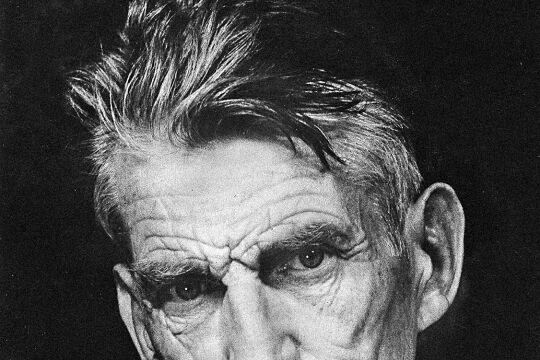

„Kunst ist die Apotheose der Einsamkeit. Es gibt keine Kommunikation, weil es keine Mittel der Kommunikation gibt.“ Diese vor nahezu fünfzig Jahren in einem Essay über Proust formulierte Aussage könnte als prophetische Vorwegnahme des gesamten Werkes von Samuel Beckett gelten, der dieser Tage seinen 75. Geburtstag feiert.

Galt in den fünfziger Jahren Becketts wohl bekanntestes dramatisches Werk „Warten auf Godot“ als Musterbeispiel des absurden Theaters, mannigfach gedeutet, interpretiert und ausgeleuchtet, erregten immerhin noch „Endspiel“ oder „Play“ in den sechziger Jahren die Gemüter, so schien es spätestens nach der Zuerkennung des Nobelpreises für Literatur 1969, als wäre Beckett vom skandalträchtigen Dramatiker zu einem klassischen Autorgeworden.

In der Begründung für die Auszeichnung seines Werkes mit dem Nobelpreis hieß es immerhin nicht unzutreffend, seine Dichtung habe die Verlassenheit des modernen Menschen in künstlerischer Überhöhung in neuen Formen des Romans und Dramas dargestellt. Skandale erregt dies heutzutage wahrscheinlich weniger als die beliebten Aktualisierungen klassischer Dramen innerhalb des zeitgenössischen Regiestartheaters.

Wenn es so etwas wie ein Grundmotiv des Beckett’schen Oeuvres gibt, so ist es zweifellos die den Iren. Beckett von Anfang an prägende Problematik der Suche nach Selbstidentität, eine Suche, die keine Erfüllung findet, die in das Warten selbst mündet, das Beckett meisterhaft als Problem und Lösung zugleich in „Warten auf Godot“ darstellte.

Gewiß ist die Kennzeichnung seines Werkes als eines Theaters oder einer Literatur des Absurden nicht unzutref-

fend. Mit Adamov, Ionesco, Tardieu oder Arrabai, um nur einige zu nennen, teilt Beckett die Ausgangserfahrung einer sinnentleerten, unverständlichen, widersinnigen Welt. Albert Camus hat diese Erfahrung in seinem „Mythos von Sisyphos“ gewissermaßen auf den Begriff zu bringen versucht, wenn er das Absurde als einen Zwiespalt zwischen dem nach einem Sinn fordernden Menschen und dem schweigenden Universum charakterisierte.

Beckett steht ohne Zweifel ebenfalls in dieser Erfahrung, die sich bereits in den frühen Erzählungen und Romanen ausdrückt und in den Werken der vierziger und fünfziger Jahre einen ersten Höhepunkt findet. Die totale Desintegration menschlichen Daseins, augenfällig verkörpert in den zu krüppelhaf- ter Existenz verurteilten Gestalten der Romane und Theaterstücke, vermittelt eine um sich selbst kreisende Ausweglosigkeit, eine Art geschlossenes System, in dem jede Wandlung nur eine gleichsam ewige Wiederholung darstellt. Die Abwesenheit des Sinnes wird immer mehr zu einem Dauerzustand, aus dem es keinen Ausweg gibt.

Die Desintegration der Zeit, in der sich das Warten, das im Grunde ein Warten auf Nichts ist, als Selbstzweck offenbart, geht Hand in Hand mit einer Desintegration der Sprache, die Bek- kett virtuos einzusetzen versteht. Die Sprache stößt hier an ihre eigenen Grenzen, sie versucht etwas nicht Mitteilbares mitzuteilen, im Paradox und schließlich auch im Schweigen.

Becketts Zeiterfahrung, wie sie wiederum vielleicht am packendsten in „Warten auf Godot“ dargestellt wurde, vernichtet jedweden Versuch zu einer Selbstidentität zu gelangen: der gliederungslose, ewig gleiche Ablauf leerer Augenblicke führt allenfalls zu einem endlosen Verfließen, jener inhaltslosen grauen Ewigkeit, in der nicht wenige

Deuter des Beckett’schen Werkes ein Symbol der Hölle erblickt haben.

Dazu kommt vielleicht auch noch die konsequent solipsistische Position Bek- ketts: da das Band zwischen Ich und Welt unwiederbringlich zerrissen ist, schafft das Ich seine eigene, geschlossene Welt, in der es eingesponnen bleibt. Im „Namenlosen“ hatte Bek- kett formuliert: „Ich weiß nicht, ich werde es nie wissen, im Schweigen weiß man nicht, man muß weitermachen, ich werde weitermachen.“

Gewiß, dies alles scheint bedrückend und hoffnungslos. Es mag sein, daß wir auch heute nicht mehr in jener Eindringlichkeit und Betroffenheit stehen, die uns Becketts Werke in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg vermittelten, daß uns der gerne von Beckett zitierte Satz Demokrits „Nichts ist wirklicher als Nichts“ kaum mehr berührt, daß wir in den auch körperlich grausam reduzierten Gestalten nicht mehr Abbilder unserer eigenen Existenz erblik- ken.

Aber das Werk Becketts kann gleichwohl als eine Mahnung verstanden werden, uns nichts vorzumachen, uns nicht in Illusionen der vermeintlich wesentlichen Gegebenheiten zu ergehen, die sich bei näherer Prüfung aufzulösen beginnen. Becketts Theater steht einem Zeitgeist entgegen, der der sozialen Realität - was immer diese sein mag - überschwenglich Tribut zollt, der sie dem, was dem Menschen widerfährt und ihn ausmacht, zugrundelegen will.

Becketts Werk ist zweifellos - so negativ, destruktiv und desillusionierend es wirken mag - umgetrieben von einer tiefen, nachgerade metaphysischen Grundstimmung, für die eine Antwort Becketts auf die Frage, wer denn eigentlich dieser Godot sei, charakteristisch sein mag: „Wenn ich das wüßte, hätte ich es im Stück gesagt.“