Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Aufstiege und Abstiege in Wien

Der erste Band des Prachtwerkes lehrte die Prachtstraße anders zu sehen, der zweite lehrt sie besser zu verstehen. Doch bis der letzte Band der Riesendokumentation „Die Wiener Ringstraße — Bild einer Epoche“ erschienen sein wird, könnte von dem Gesamtkunstwerk Ringstraße, für dessen Erhaltung, nicht zuletzt, diese Bände Argumente und Instrumente liefern, bereits so viel zerstört sein, daß dann tatsächlich nur noch Vergangenes dokumentiert wird.

Es liegt in diesem Fall nicht am Geld, wenn ein wissenschaftliches Unternehmen wesentlich langsamer voranschreitet als geplant. Bisher erschienen zwei Bände des von Renate Wagner-Rieger herausgegebenen und von der Fritz-Thyssen-Stiftung finanzierten Werkes: Band I („Das Kunstwerk im Bild“) war ein umfangreicher Photoband, der historisches und gegenwärtiges Bildmaterial von der Ringstraße auf eine recht raffinierte Weise ver-' einigte („Furche“, Nr. 13/1970), und er blieb nicht ohne Folgen: Nicht zuletzt diesem Startschuß war es zu verdanken, wenn Wien für die Geräusche der in die Bausubstanz der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts vordringenden Spitzhacke hellhöriger wurde. Bald darauf erschien, als zweiter, Band VI: „Wirtschaftsfunktion und Sozialstruktur der Wiener Ringstraße“ von Elisabeth Lichtenberger (Böhlau-Verlag, S 686.—). Es war ein glücklicher Zufall, daß dieser Band so schnell erscheinen konnte.

Doch leider: Je dringender, angesichts der Gefährdung der Ringstraßenbausubstanz durch die wirtschaftlichen Erfordernisse und kommerziellen Versuchungen der Gegenwart, die weiteren Bände benötigt würden, um so mehr zieht sich das Unternehmen in die Länge. Der Böhlau-Verlag (Wien) mochte sich an ein ursprünglich auf 11 Bände und fünf bis sechs Jahre gedachtes, nun aber auf voraussichtlich 27 Bände, deren Erscheinen Jahrzehnte in Anspruch nehmen dürfte, ausgedehntes Projekt nicht länger binden. Die weiteren Publikationen dieser Reihe werden daher in der Bundesrepublik (Verlag Franz Steiner, Wiesbaden) erscheinen. Der Umfang des Projektes flößt einen mit Beklemmung gemischten Respekt ein, wenn man bedenkt, wie sehr die Erhaltung der Ringstraße nicht nur vom guten Willen aller Beteiligten (dem stets nachgeholfen werden muß), sondern auch von der wissenschaftlichen Durchdringung der Materie abhängt. Es genügt nicht, dieses Gesamtkunstwerk mit seinem außerordentlich komplexen Anspruch erhalten zu wollen — die wissenschaftlichen Erhellungen, die notwendig sind, um die besten Wege zum optimalen Kompromiß zwischen adäquater Erhaltung und unvermeidlicher wirtschaftlicher Nutzung zu finden, werden anderswo als in den von der Thyssen-Stiftung finanzierten Bänden kaum kondensieren. Den Ausführungen von Frau Lichtenberger kommt besonderer Stellenwert zu.

Es können hier nur einige ihrer Darlegungen gestreift werden. Es ist durchaus als ein Argument für eine nicht lediglich museale, sondern wirtschaftlich sinnvolle Integrierung der Ringstraßenbauten, nicht für die Spitzhacke (auch als Instrument der Innenarchitektur) zu verstehen, wenn sie etwa darlegt, welche weltstädtische Dynamik sich im damaligen Wiener Baugeschehen spiegelt: Die Ringstraße war noch nicht fertiggestellt, als die ersten Ringstraßenbauten, knapp ein halbes Jahrhundert nach ihrer Entstehung, bereits wieder abgerissen wurden. Wien, so die zeitweise in Kanada ansässige Verfasserin, stand in der „Gründerzeit“ damals an bauwirtschaftlicher Schnellebigkeit den amerikanischen Großstädten kaum nach.

Es ist daher auch alles andere als eine Verniedlichung der unmenschlichen Züge, die die damals grassierende Unterbringung eines Millionenheeres von Arbeitern (Wient Bevölkerungskurve schnellte bekanntlich vor dem ersten Weltkrieg weit über die Zweimillionengrenze) in engen, öden Zinskasernenvierteln hatte, wenn man feststellt, daß sich die Gründerzeit zumindest in dieser Beziehung kaum als Gründerzeit verstanden haben dürfte, daß die verfallenen Wiener Zinskasemen, die noch heute ganzen Wiener Bezirken ihr typisches Gepräge geben, auf keinen Fall für ein Jahrhundert (und teilweise stehen sie schon länger) gedacht waren. Gerade die Flüchtigkeit ihrer Bauausführung könnte ein Indiz für jenen, der heutigen Industrie nachgesagten Weitblick sein, der mit limitierter Lebensdauer der Produkte und Konjunkturerhaltung durch Nachschaffung rechnet.

Die Ringstraße selbst, und auf sie und ihre unmittelbare Umgebung beschränkt sich Frau Lichtenberger, war alles andere als ein architektonisches Verschleißprodukt, sie war offensichtlich gedacht, die Repräsentationsbedürfnisse und den Lebensstil einer Epoche lange Zeit zu dokumentieren.

Freilich einer Epoche, die in sich uneinheitlich war — das weiß man, aber es wurde bisher niemals mit solcher Klarheit herausgearbeitet. Das Gesetz, nach dem die erste Generation von Ringstraßenbauten auf die nach der Schleifung der Befestigungsanlagen und Auflassung der Glacis freigegebenen Bauflächen gesetzt wurde, galt nur kurze Zeit.

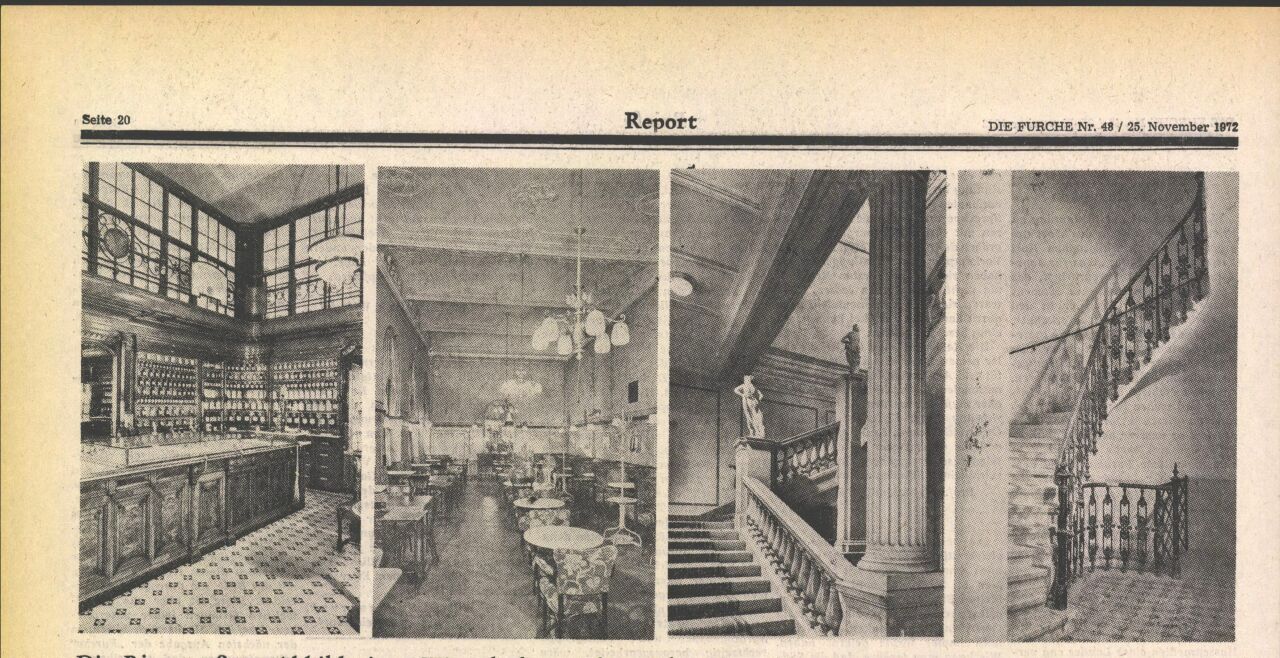

Während man in den sechziger Jahren vorwiegend „bürgerliche Miethäuser“ und in den siebziger Jahren Palastbauten mit starker vertikaler sozialer Differenzierung (die Reichen in der bei etage, in den Stockwerken nach oben immer mehr und kleinere Wohnungen), mit Herrschafts- und Dienerstiegen (über die auch die Mieter der höhergelegenen Geschosse gehen mußten) errichtete, bestimmte gegen Ende der Epoche der gehobene Mittelstand den Wiener Wohnungsmarkt. Die Herrschaftswohnung war passe, es herrschte die Mittel- und Großwohnung, jene Kreise, deren Repräsentationsbedürfnisse ein, zwei Jahrzehnte in der bei etage eines Ringstraßenpalastes kulminiert hatten, folgten dem Zug ins Cottage und errichteten Villen in den äußeren Nobelbezirken.

Deren Aufstieg freilich auch wiederum eine Folge der Ringstraße war, denn erst die Schleifung der Wälle und die Verbauung der Glacis sprengte das mittelalterliche Wien und wertete die Vorstädte so auf, daß ein Wohnsitz im Cottage in Frage kam. Damit war eine alte Wiener Tradition beendet: jene vertikale Differenzierung, das Ubereinanderschlichten der Menschen in einer mittelalterlich beengten, vom Wohnraumbedarf eines Herrschaftshauses mit enormem Personalstand überforderten Stadt. Die frühen Ringstraßenbauten folgen noch diesem lange Zeit allmächtigen Gesetz des sozialen Übereinander — am Ende aber hat sich auch in Wien die Differenzierung nach Wohnvierteln Bahn gebrochen.

Dies nur einige der von der Autorin ausgeführten oder angedeuteten Gesichtspunkte. Ihr Buch liefert, weit über das Thema Ringstraße hinaus, einen wertvollen Beitrag zum besseren Verständnis der Wiener Stadtgeschichte. Sie liefert aber auch wertvolles Material, das für eine sinnvolle Integrierung der Ringstraße in das Wirtschaftsgesche-hen der Gegenwart und Zukunft nützlich sein kann. Etwa, wenn sie die Verteilung der Sozialgruppen und Wirtschaftszweige in den Ringstraßenzonen untersucht — bis zur Gegenwart. Wobei, auch hier ein Ansatzpunkt für künftige Bemühungen, festgestellt wird, daß die soziale Deklassierung der Ringstraße sich durchaus noch in Grenzen hält. Was immer der oder jener daraus ablesen möge, es ist eine von der offiziellen Statistik verdeckte Tatsache, daß zwar, laut Volkszählung, bis zu 25 Prozent Arbeiter in der Ringstraßenzone wohnen, sich aber bei Durchsicht der Haushaltslisten herausstellt, daß von einem „massierten Eindringen der Unterschicht in den Ringstraßenbereich“ trotzdem keine Rede sein kann.

Des Rätsels Lösung: Es handelt sich dabei zum größten Teil um Hauswarte (im Textilviertel besonders zahlreiche Bauarbeiterfamilien aus dem Burgenland), um Untermieter und um berufstätige Frauen, die von der Statistik als „gewerbliche Hilfskräfte“ zu den Arbeiterinnen gezählt werden — auch wenn es sich bei ihnen um das Hauspersonal der noch immer besseren Leute (mit oder ohne Gänsefüßchen) handelt.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!