Checkpoint Poona

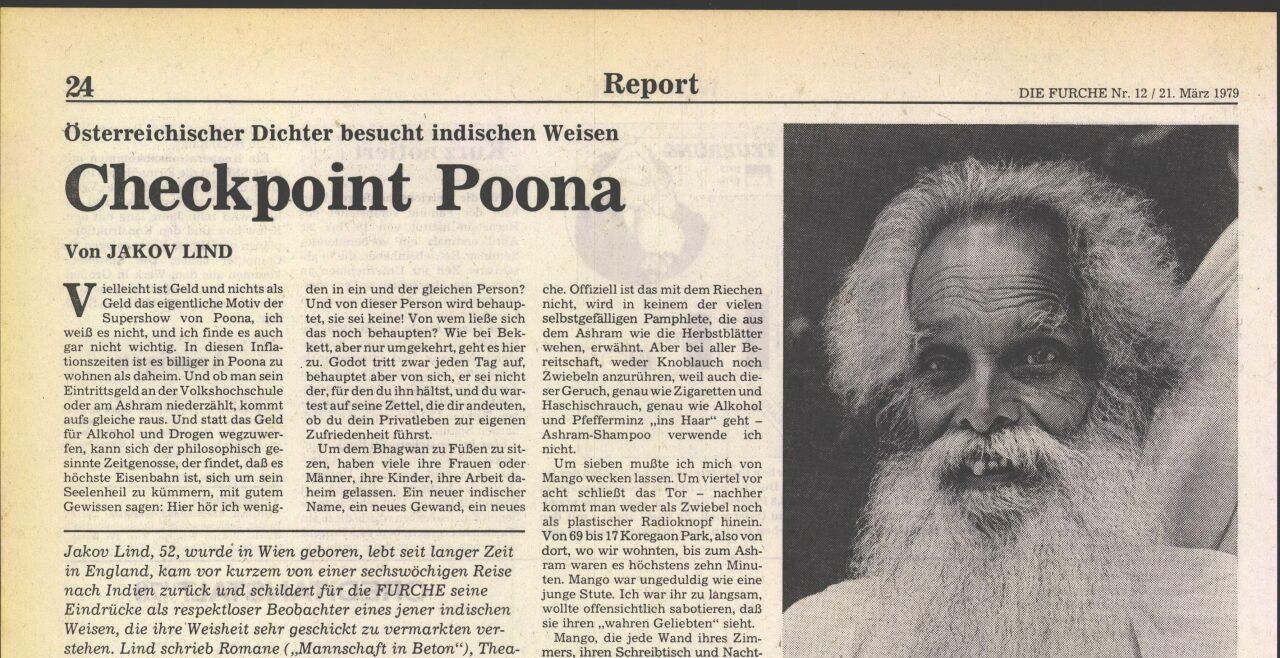

Jakov Lind, 52, wurde in Wien geboren, lebt seit langer Zeit in England, kam vor kurzem von einer sechswöchigen Reise nach Indien zurück und schildert für die FURCHE seine Eindrücke als respektloser Beobachter eines jener indischen Weisen, die ihre Weisheit sehr geschickt zu vermarkten verstehen. Lind schrieb Romane („Mannschaft in Beton“), Theaterstücke, Hörspiele und Erzählungen. In Österreich erschien zuletzt „Der Ofen - Legenden“ (im Residenz-Verlag, Salzburg).

Jakov Lind, 52, wurde in Wien geboren, lebt seit langer Zeit in England, kam vor kurzem von einer sechswöchigen Reise nach Indien zurück und schildert für die FURCHE seine Eindrücke als respektloser Beobachter eines jener indischen Weisen, die ihre Weisheit sehr geschickt zu vermarkten verstehen. Lind schrieb Romane („Mannschaft in Beton“), Theaterstücke, Hörspiele und Erzählungen. In Österreich erschien zuletzt „Der Ofen - Legenden“ (im Residenz-Verlag, Salzburg).

Vielleicht ist Geld und nichts als Geld das eigentliche Motiv der Supershow von Poona, ich weiß es nicht, und ich finde es auch gar nicht wichtig. In diesen Inflationszeiten ist es billiger in Poona zu wohnen als daheim. Und ob man sein Eintrittsgeld an der Volkshochschule oder am Ashram niederzählt, kommt aufs gleiche raus. Und statt das Geld für Alkohol und Drogen wegzuwerfen, kann sich der philosophisch gesinnte Zeitgenosse, der findet, daß es höchste Eisenbahn ist, sich um sein Seelenheil zu kümmern, mit gutem Gewissen sagen: Hier hör ich wenigstens waJ für mein Geld, worüber ich lange nachdenken kann.

In Poona wird der Mensch, dem ich begegnete, motiviert, hier braucht ihn jemand, wenn auch nur, um ihm zu sagen, wie er eigentlich nicht zu denken braucht, aber man braucht ihn, er ist gewollt, er ist dabei, er darf mitmachen, er darf wieder hören und parieren lernen. Wer schert sich sonst um den Mittelmäßigen, der weder das Zeug zum Genie noch zum tragischen Saufbruder hat? Wer kümmert sich um die kleinen Verlierer, die schweigend schlechte Verträge und Verhältnisse dulden, bis ihnen der Faden bricht? Wohin, kleiner Mann? Was machst du mit deinem Unmut am Westen, wo man dich zwingen will, auf ewig sozial versorgt und gelangweilt zu bleiben?

Die alten Indienfahrer und Ash-ramkenner, die Veteranen der Gurusuche, die schon seit den Fünfzigern unterwegs zu ihrem Nirwana sind, haben mich überzeugt. Der Bhagwan in Poona ist der Schlager. Der Rest ist nichts dagegen.

Wer spricht heute wie der Bhagwan? Wer noch sagt von sich, er sei das Licht, Jesus und Buddha, Pytha-goras und Ouspensky und Gurdieff und viele andere moderne Volkshelden in ein und der gleichen Person? Und von dieser Person wird behauptet, sie sei keine! Von wem ließe sich das noch behaupten? Wie bei Bek-kett, aber nur umgekehrt, geht es hier . zu. Godot tritt zwar jeden Tag auf, behauptet aber von sich, er sei nicht der, für den du ihn hältst, und du wartest auf seine Zettel, die dir andeuten, ob du dein Privatleben zur eigenen Zufriedenheit führst.

Um dem Bhagwan zu Füßen zu sitzen, haben viele ihre Frauen oder Männer, ihre Kinder, ihre Arbeit daheim gelassen. Ein neuer indischer Name, ein neues Gewand, ein neues

Amulett um den Hals und eine neue Tageseinteilung und man ist - es scheint jedenfalls so - ein neuer Mensch. Wie kann man gegen sowas sein?

Hier findet jeder, der sich auf den eigenen Verstand nicht verlassen kann, die endgültige Lösung seines Problems: „Bodhisattvaschaft ist ein Bewußtseinszustand. Sie ist jenseits des Verstandes, Unsinn, das ist wahr. Sie ist keine Sache, auch das ist wahr. Aber sie geschieht, sie ist sehr unlogisch ... ist unlogisch, sieht absurd aus, weil sie bisher in keiner Beziehung zu deiner Erfahrung steht. Aber bald werden viele von euch diesen Bereich betreten. Ich sehe viele von Euch an der Schwelle stehen. Du kannst das nicht sehen. Ich kann sehen, daß du an der Schwelle stehst, dich bereitest, den letzten Sprung zu machen.“

Genau das hat den meisten, denen ich in Poona begegne, gefehlt, daß jemand ihnen mit aller Autorität des genialen Meisters zumutet, es gäbe so einen letzten Sprung. Daß der gleiche Meister an anderer Stelle sagt, er brauche seine Sanyassins, um an ihnen die sogenannte dritte Psychologie der Erleuchtung zu studieren und sonst nur in der Küche des Ashrams zum Krenreiben, hat bis jetzt keinen, den ich hier traf, gestört. Glückseligkeit ist etwas, das Skeptiker nie ganz fassen.

Ich habe sie mir nicht alle aufgeschrieben und zähle sie auf, wie sie mir einfallen: Ein geschiedener Mann aus Kalifornien, Burt Bond, der früher Bodinsky hieß, und jetzt auf indisch Seliger Himmel heißt, versichert mir, er hätte bei einem kurzen Aufenthalt in seiner Heimatstadt Sanatoga dreihundert Cadillacs in einer einzigen Saison verkauft, nur weil er bei jedem Verkauf einen orangenen Anzug trug und sich in den entscheidenden Minuten an der Malla festhielt wie an einem Rettungsring. Ein alter Rausch-giftpusher aus Ibiza fand einen verlorenen Koffer mit 20 Kilo feinstem Haschisch am Flughafen wieder, indem er fortwährend „I love you Bhagwan“ sich selber zuflüsterte. Eine Turnlehrerin aus Köln schwor mir, daß sie, seit sie Orange trägt, keine Augengläser zum Lesen braucht.

Gleich nach der Ankunft in Bombay hat mich Mango gewarnt, weder Aftershave noch parfümierte Seife zu benutzen. DerGeruch, so sagte sie, ist wochenlang nicht wegzukriegen. Und mit diesem Geruch käme ich auf keinen Fall durch. „Nur den Ash-ram-Shampoo verwenden und sonst nichts, und die Ashram-Seife fleißig gebrauchen, sonst hilft dir nichts.“ Am ersten Abend hatte ich noch die Hoffnung, daß ich diesen Geruchsfimmel nicht ernst zu nehmen brauche. Offiziell ist das mit dem Riechen nicht, wird in keinem der vielen selbstgefälligen Pamphlete, die aus dem Ashram wie die Herbstblätter wehen, erwähnt. Aber bei aller Bereitschaft, weder Knoblauch noch Zwiebeln anzurühren, weil auch dieser Geruch, genau wie Zigaretten und Haschischrauch, genau wie Alkohol und Pfefferminz „ins Haar“ geht -Ashram-Shampoo verwende ich nicht.

Um sieben mußte ich mich von Mango wecken lassen. Um viertel vor acht schließt das Tor - nachher kommt man weder als Zwiebel noch als plastischer Radioknopf hinein. Von 69 bis 17 Koregaon Park, also von dort, wo wir wohnten, bis zum Ashram waren es höchstens zehn Minuten. Mango war ungeduldig wie eine junge Stute. Ich war ihr zu langsam, wollte offensichtlich sabotieren, daß sie ihren „wahren Geliebten“ sieht.

Mango, die jede Wand ihres Zimmers, ihren Schreibtisch und Nachttisch mit Bhagwans langem Bart und großen, braunen Augen verhängt hat, sieht mich, wie sie sagt, von nun ab in meiner wahren Größe. Und in dieser Größe wäre ich nicht groß genug, mich vor dem wirklich Großen zu beugen. Sie wirft mir vor, ich wüßte nicht, wie man sich vor dem Muhammad Ali des Geistes benimmt -der richtige Weg sei, die Bedingungen des Meisters zu akzeptieren, ehe er mich k.o. schlägt.

Niedergeschlagen und niedergeschmettert bin ich bereits. In diesem Zustand erreichen wir das Ashram-Tor, und in diesem Zustand riechen die Schnüfflerinnen am Eingang nicht, daß ich kein geruchloses Ashramshampoo hinter den Ohren habe. Ich habe es geschafft. Ich bin drinnen.

Von der orangenen Farbe um mich herum geblendet, schweigend, versunken, frierend (den wollenen Pullover haben sie mir leider abgenommen, weil der Bhagwan auch keine Wolle und nur Leinen und Nylon und andere Kunststoffe verträgt) im Türkensitz, kaum Platz, die Beine zu strecken; die Aufregung ist da, die Spannung vor dem Auftritt nicht geringer als im Konzertsaal, ehe der berühmte Maestro ans Notenpult tritt. Husten und Hüsteln, Niesen und Schnaufen - aber kein Tratschen erlaubt, drei Minuten lang, dann darf auch nicht mehr gehustet werden und keiner darf den Platz verlassen. Eine seidenweiche Stimme flüstert auf kalifornisch: „You must not cough, if you must cough please lea-ve.“ Bald ist auch der letzte Husten verklungen. Das Schweigen, wie das gesenkte Haupt, wie die gefalteten Hände, wie der verstohlene Blick zur Nordseite des Ashrams, von wo man jetzt leises Motorgeräusch vernimmt, besagen: Aufgepaßt und sich nicht rühren! Er kommt! Sofort ist er da!

Die Ordnungshüter haben kaum Zeit, Platz zu nehmen, dann steigt der Mann, dessen Bildnis Mangos Zimmer und alle Zimmer aller Sanyassins tapeziert, aus seinem goldgelben Mercedes, steigt drei unhörbare Schritte auf die marmorne Plattform, begrüßt mit gefalteten Händen seine Zuhörer - strahlt aus lächelnden Augen und setzt sich in den großen Büroarmstuhl, von dem man eben den Plastikschutzüberzug entfernt hat. Zu meinem großen Erstaunen merke ich jetzt erst, daß der Mann, der seine .Sanyassins in Orange taucht, damit sie an die aufgehende Sonne erinnern mögen, ganz in Weiß gekleidet ist. Der schwarze Bart auf.den Photos ist in Wirklichkeit teilweise grau und die langen Haarsträhnen, die eine dom-förmige Glatze wie ein Vorhang einrahmen, sind ebenfalls viel weißer als das Photo zeigt. Heute, am 11. Dezember 1978, ist er genau 47 Jahre alt.

Was er sagt, ist leicht verständlich, aber wie er es ausspricht, manchmal schwer zu verstehen. Die Tonanlage ist ausgezeichnet, daran liegt's nicht. Es ist der indische Akzent im Englischen, der manchmal aus certainty serenity und ähnliche Wortverdrehungen macht. Es geht über Hoffnung. Es geht über Liebe. Es geht über Gott, den es eigentlich nicht gibt. Es geht um Sein und Nicht-Sein, über ewige Ströme und versiegte Quellen, über Juden und Christen, die Jesus gekreuzigt, über die Wertlosigkeit von Priestern und Tempeln, über Buddhas Reichtum und die seelische Armut derer, die glauben, an Buddha glauben zu müssen, es geht um noch vieles mehr, was sich nie wiederholen, aber immerhin nachlesen läßt, und so geht es zwei Stunden lang weiter.

Dann wird es plötzlich wieder ruhig. Die selbe Begrüßungszeremonie wie zu Anfang. Jetzt nimmt er Abschied. Die Hände sind gefaltet. Der Meister steigt in den Mercedes. Seine Sekretärin Laxmi am Steuer, neben ihm seine junge englische Freundin (mit der er nichts hat). Aufstehen vom Platz ist erst erlaubt, wenn Bhagwan und sein Wagen hinterm Tor zu seinem Haus verschwunden sind. Dann darf man auch wieder atmen und sich hinterm Ohr kratzen, falls es dort noch juckt. Dann sucht jeder seine Sandalen vor dem Eingang. Es ist zehn Uhr und Zeit zum Frühstück.

Das Geschirr ist einfacher rostfreier Stahl. Es gibt weder Gabel noch Messer. Nur kleine Löffel und kleine Schalen. Obstsalat, Haferbrei, gekochtes Gemüse, Gurken und Tomatensalat. Butterbrote mit oder ohne Erdnußbutter. Yoghurt. Süßer Tee mit Milch, schwacher Kaffee, Sodawasser, ein colahaftes Getränk. Das Essen schmeckt salzlos und gewürzlos, ist natürlich vegetarisch und recht teuer. Rauchen im Ashram ist untersagt.

Man ißt bei Selbstbedienung unter den Bäumen im Garten, sitzt auf einfachen Hockern an einfachen Tischen und löffelt nachdenklich im Salat herum. Was er genau sagte, läßt sich nicht wiederholen, man hat fast jedes Wort und jeden Satz vergessen, es gehört aber auch nicht zum guten Ton dieser Gesellschaft, darüber reden zu wollen. Man kaut schweigend die Samenkörner der Wahrheit, man will sich weder blamieren noch anderen damit imponieren, daß man ein Wort vom Gesagten begriffen hat. Geschmacklos wie das Frühstück ist die Konversation an jedem Tisch. Was machst du? Intensive Enlightening. Was ist das?

D.as kann man nicht erklären. Was macht man da? Du wirst schon sehen.

Genau gesehen gibt es nur drei Unterhaltungen bei Tisch: Gruppen und Meditationen. Geld und Wohnung. Gesundheit und Aufenthaltserlaubnis. Für die alte Garde der Sanyassins gibt es auch einen vierten Gesprächsstoff: Gerüchte aus dem Lao-Tse-Haus (der Bhag-wan-Residenz), Gerüchte über den Aufstieg und Fall gewisser Gruppenleiter, Gerüchte über die wirtschaftliche Zukunft des Ashrams und die politische Stellungnahme des Bhagwan gegen die Regierung des Moraj Desai.

Um eins schließen die Läden in der Stadt bis vier. Am ersten Tag hat der neu Angekommene weder Zeit zum Sufitanzen noch zum Meditieren. Die Zimmer werden leer vermietet. Es ist nicht teuer und nicht kompliziert, aber alles muß man sich neu anschaffen. Matratze, Decken, Matten, einen Tisch und Sessel, Lampen und Obst, Batterien und Trinkwasser, Kerzen und Kleider. Der erste Tag geht mit Einkaufen und Einrichten und Aufräumen schnell vorbei. Um halb sieben hören die Papageien mit dem Kreisen auf, um sieben ist es dunkel.

Wir kaufen zwar zusammen ein, aber wir haben uns längst getrennt. Mango verzeiht es mir nicht, daß ich ohne Ashram-Shampoo im Haar in den Ashram kam, und sie verzeiht mir nicht, daß ich von des Meisters Rede unbeeindruckt bin und immer wieder sage, er rede in aufgebauschten Tönen wie Nietzsche, der durch seinen Bauchredner Zarathustra mehr Verwirrung in jungen Schädeln angestiftet hat als des Dichters anderer großer Meister, der Scharlatan aller Gurus, der bekannte Gurdieff, der, sobald Hitler in Paris eingerückt war, vom Führer empfangen wurde.

Mango ist wirklich böse, weil ich sage, daß ich es nie zum Sanyassin bringen werde, auch nicht nach dreißig Gruppen, und nurdeshalb nicht, weil ich Leute, die an mir riechen wollen, selber nicht riechen kann. Weil ich mich nicht beobachten lassen will und weil ich meinen Eigensinn brauche, um laut zu sagen, was mich hier in Poona stört, verärgert und höchst irritiert. Und weil ich weder mein Ego noch meinen Verstand aufgeben möchte, nur um Buddha gleich zu werden.

Wer gleich am ersten Tag entdeckt, daß er dem Klub der Erleuchteten ruhig fernbleiben kann, hat etwas gewonnen, wo er eigentlich nichts verloren hat.