Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

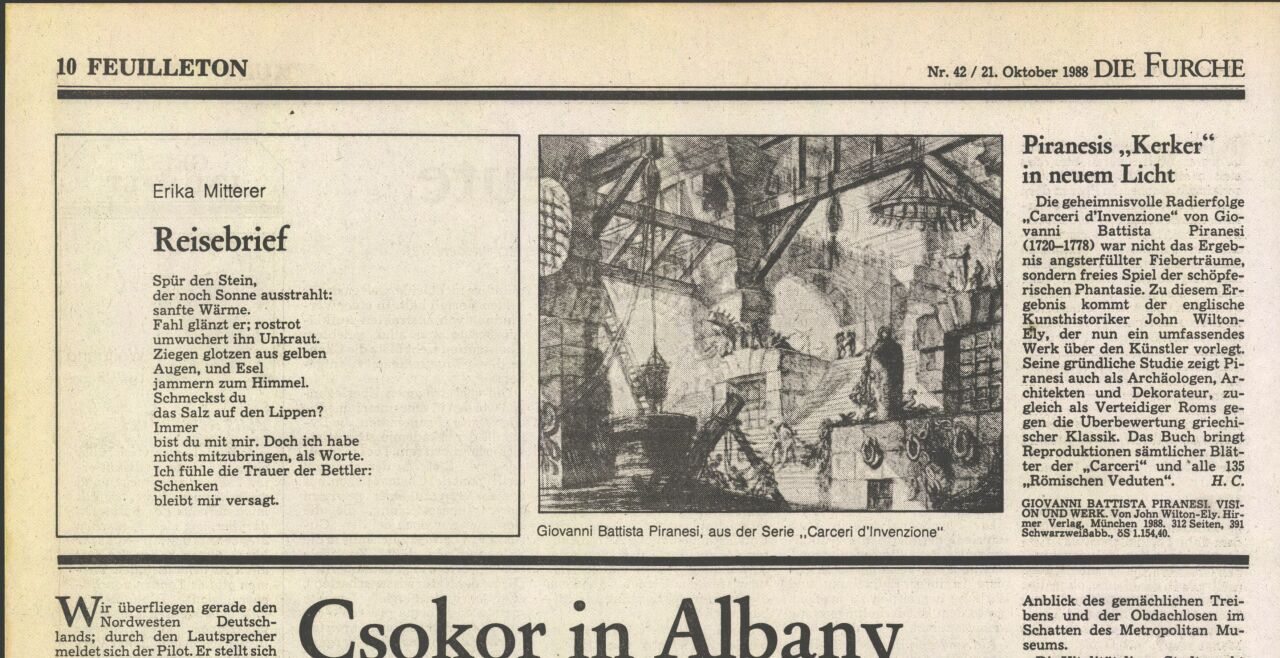

Csokor in Albany

Wir überfliegen gerade den Nordwesten Deutschlands; durch den Lautsprecher meldet sich der Pilot. Er stellt sich vor, wünscht einen angenehmen Aufenthalt an Bord und teilt mit, daß wir über dem Nordatlantik mit einem Sturmwind rechnen müßten. Wir, noch festgeschnallt in unseren Sitzen, lehnen uns behaglich zurück und versuchen, ein wenig belustigt oder wenigstens zerstreut zu wirken.

Unter allen Umständen die Haltung zu wahren: es ist die Erbschaft unserer Zivilisation; Wir sind Meister im Spiel mit der Angst. Der nächste Satz schafft Erleichterung. Wegen der möglichen Turbulenzen werden wir dem Sturmwind ausweichen und über Grönland nach Boston fliegen. Die Erleichterung ist an den Gesichtern nicht abzulesen.

Die Phantasie erfaßt die Einsamkeit des Flugzeugs in der Luft. Wie aus dem Weltraum betrachtet, sieht sie den kleinen Punkt über den Wolken gleiten. Die Schwimmwesten befinden sich unter dem Vordersitz, im Notfall füllen sie sich automatisch mit Luft, und wenn die Vorrichtung versagt, können wir sie mit der Hilfe eigens angebrachter Schläuche aufblasen. Das beruhigt. Sogar Blinklämpchen sind an den hübschen gelben Dingern angebracht; wenn wir in den Gewässern vor Grönland umherschwimmen, wird man uns gleich entdecken.

Indessen spricht unser Pilot weiter. Jeder Flugzeugführer ist, sobald er das Wort ergreift, ein Alleinunterhalter, entwickelt einen eigenen Stil. Dieser, der zu uns spricht, hat eine weiche einfühlsame Stimme: ein Vater aller Fluggäste. Der sanfte Tonfall wirbt um Ruhe. Das steigert die Angst.

Schade, daß Franz Theodor Csokor, der Dramatiker, nicht mitfliegen kann. Er hätte das Ausweichen auf die Nordroute in der pathetischen Art der Expressionisten, über die eigene Thea-tralik augenzwinkernd belustigt, als Sieg der Technik über die Elemente gedeutet. Er starb 1969, also vor neunzehn Jahren, aber das Gefühl kann die zeitliche Entfernung nicht fassen. Alles, was jemals vergegenwärtigt worden war, lebt weiter, ist Teil einer einzigen, endlosen, erst mit dem eigenen Tod abgeschlossenen Gegenwart.

Csokor auf dem Flug zu einem

Symposion der State University of New York und Albany, das sich mit seinem literarischen Schaffen beschäftigen will: die Vorstellung ist lebendig. Das Bewußtsein kann sich mit dem Tod der Nächsten nicht abfinden.

Merkwürdig, daß sein Werk, seine Person und sein Stück „3. November 1918“ zuerst die amerikanischen Germanisten beschäftigt; ein Symposion des österreichischen und des ungarischen PEN-Clubs - ein einziger Gedankenaustausch, der in Budapest beginnt und dann nach Wien übersiedelt H folgt erst Anfang November. Das Burgtheater hat den siebzigsten Jahrestag jenes 3. November 1918 vergessen. Schade. Die Dramaturgen des Staatstheaters widmen ihre Aufmerksamkeit den tatsächlichen oder vermeintlichen Phänomenen nationalsozialistischer Gesinnung; im Schauspiel „3. November 1918“ hätten sie die Genesis des Übels erfassen können.

Die Gelehrten, die sich auf dem Campus der Universität im gemütlichen Alumni-House versammelt haben, kamen gut vorbereitet. Ihre Vorträge durchleuchten analytisch Csokors Werk, skizzieren die kulturhistorischen Zusammenhänge, präsentierten auch neue Erkenntnisse. Die Liste der Vortragenden: Harry Zohn aus Boston, Donald G. Daviau aus Kalifornien, Klaus Weissenberger aus Houston, Heinz Wetzel aus Toronto, Michael Mitchell aus Stirling/ Schottland, Hartmut Steinecke aus Paderborn, Zoran Konstanti-novic, Beatrix Müller-Kampel und Dietmar Goltschnigg aus Österreich.

Versammelt wurden sie von Joseph P. Strelka, der an seiner Universität und darüber hinaus in den Vereinigten Staaten als Prophet, Propagandist und kritischer Betrachter der österreichischen Literatur tätig ist. Er gehört zu den wenigen, die das Bleibende über die Mode stellen: ein Analytiker, der seine Fähigkeit bewahrt hat, Literatur als Offenbarung des Geistigen aufzunehmen. Hier tritt eine gleichsam musikalische Begabung zutage.

Und dann: New York, der Blick auf die himmelstürmend surreale Architektur, der

Anblick des gemächlichen Treibens und der Obdachlosen im Schatten des Metropolitan Museums.

Die Vitalität dieser Stadt macht es schwer, dem kleinen Land Österreich Gehör zu verschaffen. Der neue Leiter des österreichischen Kulturinstitutes, Wolf gang Waldner, versucht es trotzdem. Eine Lesung aus dem kürzlich ins Englische übersetzten Werk von Manes Sperber, ein Gespräch mit Otto Schenk, der an der Metropolitan Opera gerade den „Ring der Nibelungen“ inszeniert, eine Begegnung mit dem Komponisten Kurt Schwertsik (mit Gidon Kremer und der Brooklyn Academy of Music) stehen auf dem Programm.

Dieses Austrian Institute befindet sich zwischen einer Garage und einem prächtigen Neubau im Zentrum von New York. Das Haus ist ein wenig altertümlich, der Grund gehört der Republik Österreich, und Wolfgang Wald* ner träumt davon, auf dem Grundstück ein neues, auch architektonisch beispielhaftes Hochhaus der österreichischen Kultur zu errichten. Seine Argumente sind sachlich, seine Planungen sollten an der üblichen Kleinlichkeit des österreichischen Hick-hacks nicht scheitern. Österreich braucht New York, und in gewisser Hinsicht braucht auch New York dieses kleine, trotz aller zeitweiligen Verfinsterungen immer noch behutsam strahlende Osterreich.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!