Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Der populäre und der unbekannte Weill

Kurt Weill, vor 75 Jahren in Dessau geboren, vor 25 Jahren in New York verstorben — was hat er uns heute zu sagen? Der Komponist der „Dreigroschenoper“, von „Mahagon-ny“ und den „Sieben Todsünden“, der sozial engagierte Musiker bürgerlicher Herkunft (sein Vater war Kantor an der Dessauer Synagoge), der hervorragende, scharf beobachtende Musikpublizist: Was kann, er uns Neues bringen, wo berührt sich sein Wirken mit einem Trend der Gegenwart? Der Kurt-Weiil-Zyklus im Rahmen der Berliner Festwochen, leider Stückwerk, da die szenische Komponente fehlte, gab in diesem Punkt Aufschlüsse, über die lange nachzudenken wäre. Einige Gedankensplitter seien zusammengetragen.

Weills Musik bringt keinen verräterischen, „anti-Tomantischen“ Affront, sondern sie läßt Empfindung ein; gleichwohl ist sie gegen das vergangene Jahrhundert gerichtet, weil ihr nicht die Ambition anhaftet, daß sie „für die Ewigkeit“ geschrieben sei. Er hat für den Tag, im Angesicht der Realität komponiert; er hinterließ eine Musik ohne Fett und Weihrauch, aber mit viel Mark und Knochen. Das (auch von Brecht betonte) „Gestische“ in der Musik gewinnt bei ihm Signalcharakter. Heute, da wir die „Tonalität“ nicht mehr als vorbereitende Stufe zur „Atonali-tät“ sehen, da das ganze Spektrum der Harmonik frei verfügbar ist, wird die Modernität von Kurt Weill offenkundig.

Gerade hinter seiner vermeintlichen „Einfachheit“ verbirgt sich hoher Anspruch. Begünstigt durch die

ästhetische Offenheit der zwanziger Jahre gelang ihm, was sich heute erst mühsam wieder durchsetzen will: Komplexität und Verstehbar-keif, intellektuelles und sinnliches Vergnügen — wörtlich — „in Einklang“ zu bringen. „Es ist nicht möglich, ,Gebrauchsfcunst' zu schaffen, indem man lediglich die Ausdrucksmittel auf den Gebrauch breiterer Schichten zuschneidet. Gerade in einer Kunst, die für den Gebrauch bestimmt ist, muß der Begriff der Qualität wieder stärker betont werden ...“ In Äußerungen wie dieser (von 1930) wie überhaupt in Weills kulturpolitischen Maximen waren Polarisierungen außer Kraft gesetzt, die sich an seinem Werk in Berlin wieder entzündeten; aber das spricht nicht gegen dieses Werk, sondern gegen die Bretter vor den Köpfen der Nachgeborenen.

Der Dichter Iwan Göll zeichnete das Bild des „neuen Orpheus“, der „für die Demokratie“ ist „und vom Beruf ein Musikant“, „Dirigent der Freiheitslieder“, „magerer Organist, in stillen Sakristeien“, im Vorstadtkino am Klavier; sich umwendend nach Eurydike, der „unerlösten Menschheit“, bleibt er allein zurück, „schießt sich das Herz entzwei“. In der WeüTschen Vertonung ist eine Zeile herausgehoben: „Orpheus singt den Menschen Firühling“, jedoch apostrophiert mit einer Melos-Süße, als glaubte der Komponist an den Frühling der Menschheit nicht so ganz. Gleichwohl, auch für den Musikanten Weill war diese Kantate nach Iwan Göll, war „Der neue Orpheus“ ein Aufbruchszeichen: Geschärfte

Tonalität, durch die atonale Erfahrung bereits hindurchgegangen, rhythmische Haarte, Verzicht auf Füllsel, Entfaltung des Coupletstils, Wegsuche für die späteren Songs — aber noch ist die Singstimme (in Berlin: Anja Sila, hervorragend) primär deklamatorisch, das heißt: mehr wort- als situationsbezogen, betont expressiv geführt. Das Radio-Symphonie-Orchester Berlin unter dem spürbar beteiligten Gary Bertini ließ die Zweite Sinfonie (geschrieben im Dezember 1932) folgen: das Entstehungsdatum ist in diese Musik eingegangen, hat darin, im Ausdruck von Klage, Gehetztheit, Flucht und trügerischer Hoffnung, sein Menetekel entzündet; die Instrumente „sprechen“ von der Zeit, ohne den Beiklang versimpelnder Tonmalerei.

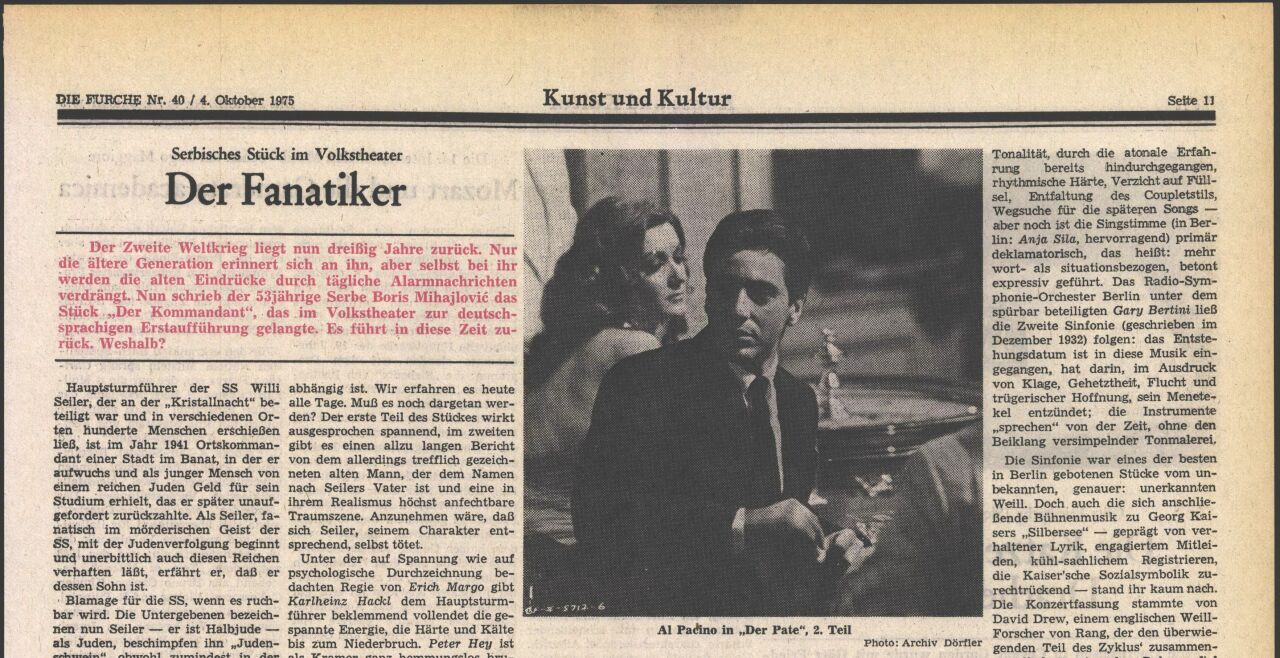

Die Sinfonie war eines der besten in Berlin gebotenen Stücke vom unbekannten, genauer: unerkannten Weill. Doch auch die sich anschließende Bühnenmusik zu Georg Kaisers „Silbersee“ — geprägt von verhaltener Lyrik, engagiertem Mitleiden, kühl-sachlichem Registrieren, die Kaiser'sche Sozialsymbolik zurechtrückend — stand ihr kaum nach. Die Konzertfassung stammte von David Drew, einem englischen Weill-Forscher von Rang, der den überwiegenden Teil des Zyklus' zusammengestellt hatte. Aus dem Rahmen fiel das Weill-Eisler-Programm der Milva: die berühmte italienische Di-seuse und Schlagersängerin kultiviert eine subjektive Attitüde, die nur solange trägt, wie die Spannung gehalten wird; gegen Ende des Abends dominierte einstudierte Theatralik, Pathos als Pose — Weill, Brecht und Eisler vertragen beides nicht Zwiespältig und anregend zugleich gerieten die beiden Konzerte der „London Sinfonietta“ und eines ausgezeichneten englischen Vokal-sextetts unter David Atherton; einerseits brachten die Londoner Musiker das Kämpferische, die beißende Anklage des Weill'schen Gestus überhaupt nicht heraus, zum anderen legte ihre trockene Genauigkeit musikimmanente Qualitäten frei, die zur Klärung dieses Komponistenbildes wesentlich beitrugen.

Das populärste Stüde dieser „englischen“ Programme war die Musik zu „Happy-End“' (Brecht: Elisabeth Hauptmann), das interessanteste unter den Wiederentdeckungen das „Berliner Requiem“ mit Hindemith-Annäherung im Bläsersatz und gänzlich unironischem Songstil, das absolut beste wohl das „Mahagonny“-Songspiel, eine Vorform der Oper gleichen Namens, aber mehr noch als diese eine „Zusammenstellung durchschauter Scherben“ (Adorno), Im Gegensatz dazu waren für den jungen, den in die Moderne aufbrechenden Weill, Welterfahrung und Kunstmaßstäbe noch ungebrochen, wie in einem Kammerkonzert „frühe Lieder und Balladen“, ein dicht gearbeitetes, in sich geschlossenes h-Moll-Streichquartett des Neunzehnjährigen und eine kühn konzipierte, vom Rhapsodischen zum Grimassenhaften vorgetriebene Cello-Sonate des Zwanzigjährigen zeigten; das Quartett vermutlich, die Sonate mit ziemlicher Sicherheit als Uraufführung. Sie spannt einen Bogen von Brahms über Debussy zu Schönberg, ist „mahlferisch“ in der Stimmung, bringt ironisch wirkende E-Dur-Süße am Schluß. Der Cellist (und künftige Berliner Opernintendant) Siegfried Palm und der Pianist Aloys Kontars-ky dürften dafür sorgen, daß das Stück unter Musikfreunden bekannt wird. Für Weill wurde mit diesem Zyklus noch nicht genug getan. Nicht eine „Renaissance“ wäre anzustreben, sondern eine gerechte Wertung. Und viel zu lernen wäre von ihm.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!