Joseph Ratzinger: Der Wächter im Vatikan

Seine Rolle als „teutonischer Buhmann“ (italienische Presse) vergällt dem deutschen Glaubenshüter zunehmend die Freude am Frommsein. Ein Intellektueller kämpft gegen Intellektualismus.

Seine Rolle als „teutonischer Buhmann“ (italienische Presse) vergällt dem deutschen Glaubenshüter zunehmend die Freude am Frommsein. Ein Intellektueller kämpft gegen Intellektualismus.

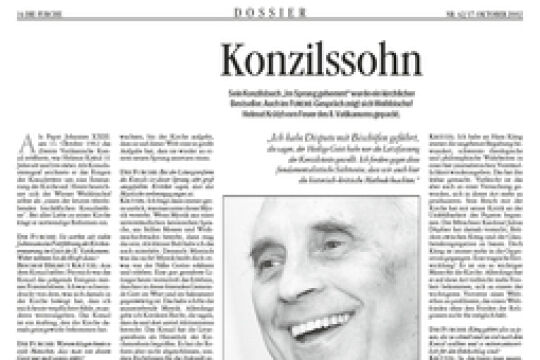

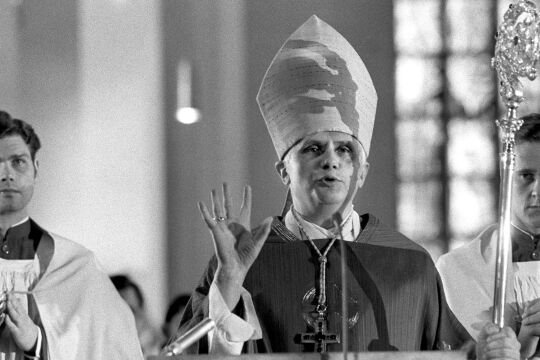

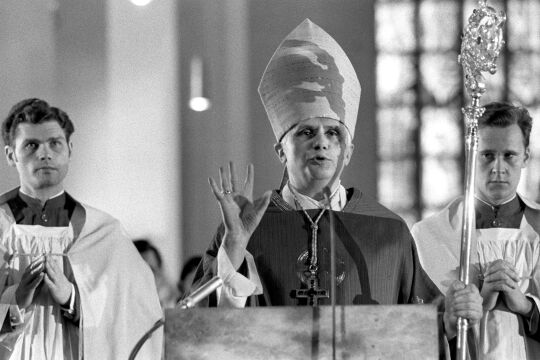

Die sonst so glockenhelle Stimme, das sanfte, stets freundliche Lächeln unter dem glasklar-kühlen Blick - alles schien wie erstickt von bebendem Zorn. So hatte noch keiner der vatikanischen Prälaten den Kardinal Ratzinger erlebt. Es war unlängst bei einer jener Sitzungen hinter verschlossenen Türen, durch die selten etwas dringt — auch weil sich dahinter fast nie viel bewegt. Auch diesmal war es nicht der Anlaß, der unbekannt blieb, sondern seine Wirkung, der Ausbruch bitteren, angestauten Unmuts, mit dem der oberste Glaubenshüter der katholischen Kirche seine Zuhörer so überraschte, daß sie noch lange davon redeten...

Ist das noch derselbe Joseph Ratzinger?, fragen sich manche. Auch als Präfekt der römischen „Kongregationfür die Glaubensdoktrin“, der einstigen Inquisition, war er ein deutscher Professor geblieben.

Sieben Jahre nach der Versetzung von München nach Rom 1981 ist Ratzinger von der Münchener Faschingsgesellschaft „Narhalla“ mit dem Karl-Valentins-Orden ausgezeichnet worden, was im Vatikan manch säuerliches Staunen erregte: Der Kardinal reiste tatsächlich nach Schwabing und ließ sich am 4. Jänner 1989 in festlich-fröhlicher Runde den Narrenorden überreichen, denn - so plauderte Ratzinger kokett und weise - Hofnarren hätten ja früher als einzige die Wahrheit sagen dürfen.

Doch zehn Tage später schon trieb es den Kardinal in ganz anderer Stimmung vom päpstlichen Hof wieder in die bayerische Heimat, diesmal auf eine Kanzel, von der nun Scharen frommer Pilgersleute gar nicht mehr Heiteres, fast nichts Erbauliches zu hören bekamen, sondern vor allem eine düstere, dramatische Klage:

„Statt uns zu begeistern, uns den Wein der Freude einzuschenken, erscheint die Kirche nur von allen Seiten her als Anstoß und Ärgerlichkeit. Die einen ärgern sich an dem, was sie Amtskirche nennen, und fühlen sich von ihr vergewaltigt, die anderen stöhnen ob des Wirrwarrs und der Eigenmächtigkeit in der Kirche. Kirche ist wie eine Hochzeit ohne Liebe und ohne Wein geworden.“ So predigte Joseph Ratzinger am 15. Jänner auf dem Kapellenplatz von Altötting zum 500-Jahr-Jubiläum des Wallfahrtsortes.

„Wir sollten wieder der heiligen Macht Jesu vertrauen lernen... Dürfen wir unsere eigene Logik immer gleich Gott aufdrängen und ihn auf unsere Programme verpflichten?“ - Ein erstaunlicher Verdacht, wenn er aus dem Hause des „Stellvertreters Jesu Christi und höchsten Pontifex der universalen Kirche“ kommt.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!