Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Destabilisierung via Sudan

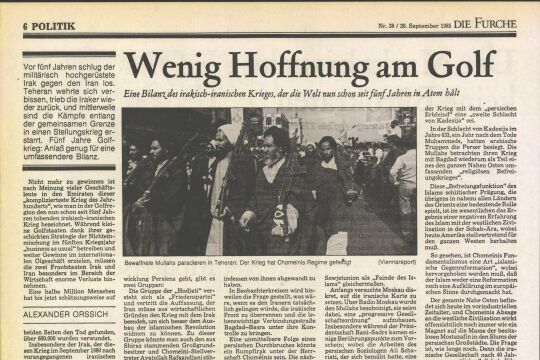

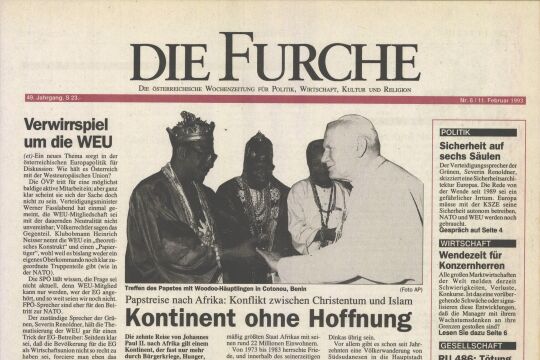

Der Friedensgruß des Papstes „As-salamu aleikum” beim Höflichkeitsbesuch bei Sudans Staatschef General Omar Baschir wird in dem islamistischen Staat ein frommer Wunsch bleiben. Seit dem Putsch im Sommer 1989 entwickelt sich das Land immer mehr zu einem afrikanischen Brückenkopf der Ajatollahs im Iran.

Der Friedensgruß des Papstes „As-salamu aleikum” beim Höflichkeitsbesuch bei Sudans Staatschef General Omar Baschir wird in dem islamistischen Staat ein frommer Wunsch bleiben. Seit dem Putsch im Sommer 1989 entwickelt sich das Land immer mehr zu einem afrikanischen Brückenkopf der Ajatollahs im Iran.

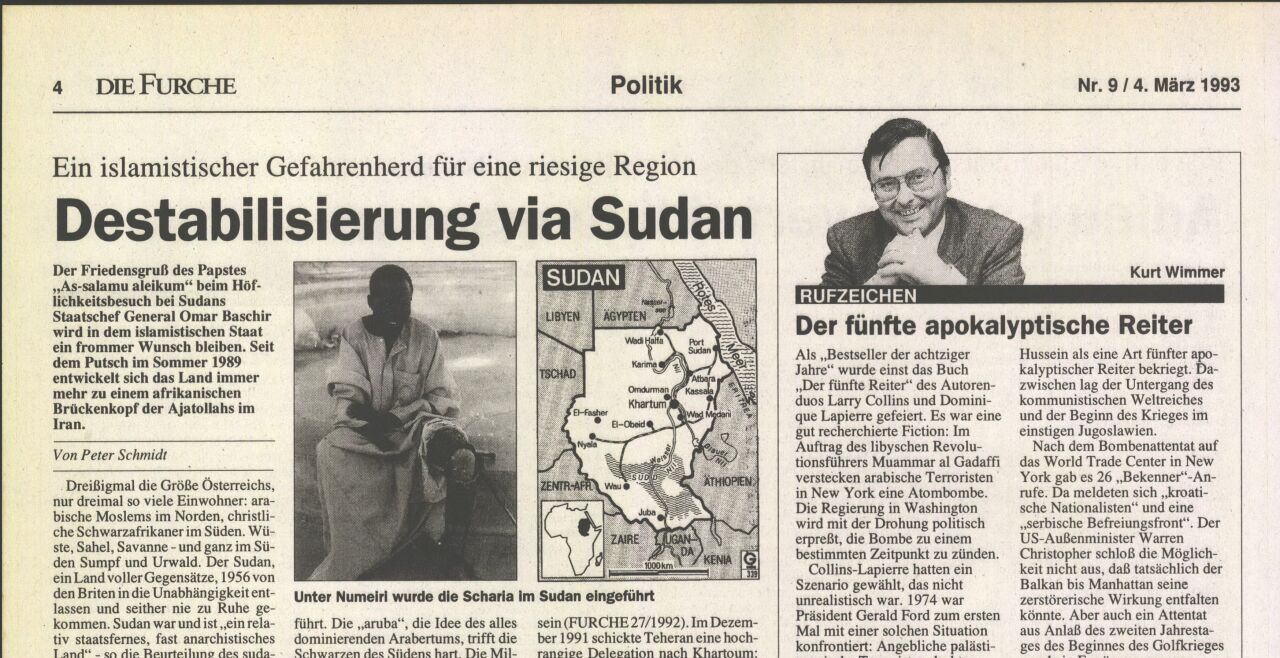

Dreißigmal die Größe Österreichs, nur dreimal so viele Einwohner: arabische Moslems im Norden, christliche Schwarzafrikaner im Süden. Wüste, Sahel, Savanne - und ganz im Süden Sumpf und Urwald. Der Sudan, ein Land voller Gegensätze, 1956 von den Briten in die Unabhängigkeit entlassen und seither nie zu Ruhe gekommen. Sudan war und ist „ein relativ staatsfernes, fast anarchistisches Land” - so die Beurteilung des sudanesischen „Council of Churches” 1989. Fast 500 verschiedene Stämme, Hunderte Sprachen, Kulturen, eine hohe Analphabetenrate, kaum Infrastrukturen. Die Nomaden und Hirtenvölker haben wenig Interesse an den Vorgängen im fernen Khar-toum und brauchen die Zentralregierung nicht.

Politische Parteien sind im Sudan auch immer zugleich religiöse Gruppierungen: Die „Ansar”, die legendären Kämpfer des Mahdi-Aufstandes vor hundert Jahren bilden die „Um-ma”-(Einheits)-partei und ihre Führer waren traditionell Nachkommen des legendären sudanesischen Mah-di. Sein Urenkel, Sayek Sadek el Mah-di, gewann 1986 die freien Wahlen überlegen - die ersten freien Wahlen übrigens seit 16 Jahren Diktatur unter General Jaafer Numeiri.

Die „Demokratische Unionspartei” der „Khatmia”-Sek-te aus Kassala im Ostsudan ging nach den freien Wahlen mit der „Umma” ein Wahlbündnis ein, aber größten Einfluß heute wie damals hat die „Neue Islamische Front” des Rechtsanwaltes Hassan al Turabi (FURCHE 25 und 27/1989).

Turabi - ein an der Pariser Sorbonne promovierter Jurist -führte als Justizminister Numeiri s die „Scharia”, die islamische Rechtssprechung ein: Hunderten wurden wegen angeblichen Diebstahls Hände und Füße strafweise amputiert, es gab Auspeitschungen wegen „Unmoral” und Alkoholgenuß, die Todesstrafe wegen Ehebruchs und Abfalls vom rechten Glauben.

Die Anwendung dieser Strafen auch bei Christen im Süden führte neben wirtschaftlichen Gründen (reiche Öl-funde im Südsudan sowie ein ökologisch katastrophales Kanalprojekt) 1983 zum Wiederaufflammen des Bürgerkrieges. Die Friedensbemühungen der Mahdi-Demokratie scheiterten, Spaltungs-, Korruptions- und Koalitionsprobleme machten die demokratische Chance dieses - zugegebenermaßen kaum regierbaren - Landes zunichte. Für viele Enttäuschte war der Putsch der Generäle im Juli 1989 Hoffnung für eine neue, bessere Politik. Sie sollten sich getäuscht haben.

Das Regime General Omar Baschirs und dessen Stellvertreter General Sa-lih praktiziert gemeinsam mit der Grauen Eminenz Turabi Massenverhaftungen, Folter und Mord. Parteien und Gewerkschaften sind verboten, die „Scharia”-Strafen wieder eingeführt. Die „aruba”, die Idee des alles dominierenden Arabertums, trifft die Schwarzen des Südens hart. Die Millionen, die wegen des Krieges und der hoffnungslosen Lage nach Norden geflüchtet sind, leben als Bürger zweiter Klasse. Trotz Hungersnot und Dürre verhindert das Regime westliche Hilfe für die Armen, droht mit der Ausweisung, diskreditiert und verfolgt Andersgläubige.

Terror aus dem Sudan

Die SPLA (Sudanesische Volksbefreiungsarmee) unter dem ehemaligen Armeeoberst John Garang präzisiert als Ziel ihres Kampfes im Süden einen säkularen Gesamtsudan mit eth-nischer, religiöser und kultureller Gleichstellung des Südens. Andere aufständische Gruppen wiederum fordern eine vollständige Loslösung des Südens vom arabischen Norden. Dem hält Garang entgegen, daß über zwei Millionen schwarze Südsudanesen im Norden leben.

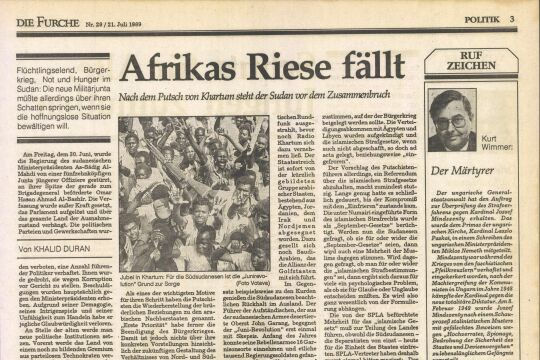

Zu den brutalen Auseinandersetzungen zwischen der arabischen Armee der Zentralregierung des Nordens und den „Garang-Soldaten” kommen Machtkämpfe innerhalb der SPLA. Opfer sind in erster Linie einfache Rinderhirten und Bauern der Savannen- und Sumpfgebiete des Südens. Unsere kleine UNICEF-Maschine, die lediglich Medikamente nach Wau ins Rebellengebiet Bahr el Gazal brachte, wurde von Garang-Soldaten mit einer Rakete beschossen. Die russische SAM-7 prallte am Heck ab, explodierte aber glücklicherweise nicht. Armee und Rebellengruppen schoben sich dann gegenseitig die Schuld an dem Angriff zu.

Der Sudan gilt als Brückenkopf der Schiiten-Mullahs im Iran, gleichzeitig existieren enge Beziehungen zum Irak Saddam Husseins, dessen Verbündeter der Sudan im Golfkrieg war. Die islamistische Aufstandswelle in Algerien soll über die sudanesische Botschaft in Algier gesteuert worden sein (FURCHE27/1992). Im Dezember 1991 schickte Teheran eine hochrangige Delegation nach Khartoum: Premier Rafsandschani versprach Erdöllieferungen, Kredite und Know how.

Ägypten macht sich Sorgen wegen seines südlichen Nachbarn: Der Iran konnte den Camp David-Vertrag Ägyptens mit Israel nie verzeihen. Treibt der Iran die Destabilisierung Ägyptens via Sudan voran? Nach Aussagen ägyptischer Zeitungen werden Terrorkommandos in sudanesischen Lagern ausgebildet. Gebietsstreitigkeiten und die Sorge um das sudanesisch kontrollierte Nil wasser verschärfen die Situation.

General Baschir gilt als gemäßigt, der Einfluß der „Neuen Islamischen Front” unter Turabi auf seinen Stellvertreter General Salihjedoch als gravierend.

Ob der Papstbesuch bei Staatschef Baschir den fortschrittlich-toleranten Kräften Auftrieb gegeben hat, bleibt abzuwarten.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!