Die drei Lehensabschnitte des Friedrich Funder

Nun hat der Große im Reiche der Feder, Friedrich Funder, der so vielen anderen Nachrufe verfaßte, seine Biographin gefunden, Hedwig Pfarrhofer, Verlag Styria (siehe FURCHE Nr. 18 vom 5. Mai), und ich bin nicht wenig stolz, der geschätzten Verfasserin ein bißchen gedient zu haben. Nun liegt ein Leben, das wie selten selbst ein Stück österreichischer Geschichte war, das Schicksal eines Mannes, der wie kaum ein zweiter sieben Jahrzehnte nicht nur vom Kommandoturm des führenden Journalisten aus bis ins Verborgene hinein geblickt hatte, sondern mehrfach auch mitgestaltete, der am eigenen Leibe auf höchste Höhen getragen wurde und tiefste Schmach erduldete, offen vor der Nachwelt; vor einer Generation, der die Jahrzehnte des Kampfes um die grundsätzlichen Voraussetzungen des staatlichen Daseins und der rasch einander folgenden Umstürze kaum noch verständlich sind.

Nun hat der Große im Reiche der Feder, Friedrich Funder, der so vielen anderen Nachrufe verfaßte, seine Biographin gefunden, Hedwig Pfarrhofer, Verlag Styria (siehe FURCHE Nr. 18 vom 5. Mai), und ich bin nicht wenig stolz, der geschätzten Verfasserin ein bißchen gedient zu haben. Nun liegt ein Leben, das wie selten selbst ein Stück österreichischer Geschichte war, das Schicksal eines Mannes, der wie kaum ein zweiter sieben Jahrzehnte nicht nur vom Kommandoturm des führenden Journalisten aus bis ins Verborgene hinein geblickt hatte, sondern mehrfach auch mitgestaltete, der am eigenen Leibe auf höchste Höhen getragen wurde und tiefste Schmach erduldete, offen vor der Nachwelt; vor einer Generation, der die Jahrzehnte des Kampfes um die grundsätzlichen Voraussetzungen des staatlichen Daseins und der rasch einander folgenden Umstürze kaum noch verständlich sind.

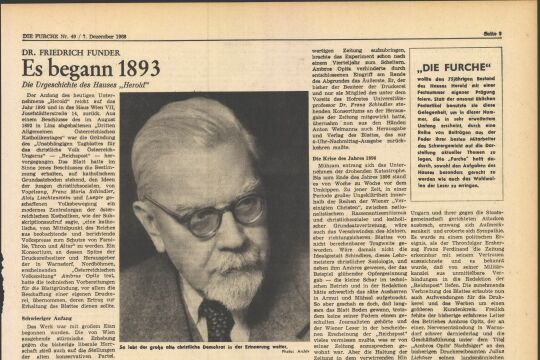

Funders journalistisches Wirken und sein starker politischer Einfluß verteilen sich auf drei scharf von einander getrennte Epochen der österreichischen und damit der europäischen Geschichte. Zwei dieser Kapitel in Funders Lebensbuch habe ich selbst miterlebt, darunter die Mitte, sicher die schwierigste Zeit. Funder lebte eigentlich drei Leben, als publizistischer Vertrauensmann des Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand, als einflußreicher Leiter des führenden Tagblattes der Ersten Republik und des autoritären Kurses, als das Haupt einer Wochenzeitung, die weit über dem Tagesstreit der Parteien stehend oft in das politische Leben eingriff und immer wieder das Fernziel ansteuerte, wenn das Staatsschiff über dem Wellengang an der Oberfläche den Kurs zu verlieren drohte.

Friedrich Funder war ein Vierteljahrhundert älter als ich. Als er im Kreise des Thronerben an Plänen für den Neuaufbau des nur scheinbar müde gewordenen Reiches arbeitete, das einem kommenden Europa das Beispiel des Ausgleiches und des friedlichen Zusammenwirkens der Völker geben sollte, beschäftigte sich der Obergymnasiast mit der Staatskunst der Griechen und Römer. Funder ließ jene hoffnungsfrohe Zeit in seinem Buche „Vom Gestern ins Heute“ literarisch auferstehen; besonders die Abschnitte über die Frühzeit der christlich-sozialen Bewegung und über Österreichs Wirken in Bosnien bis in den, 1878 leider nur halb gewonnenen und 1908 schwächlich verspielten Sandschak Novipasar wirken heute noch als klassische Lesestücke österreichischer Historie.

Die Liebe zum Balkan blieb Funder

bis in eine viel spätere Zeit. Wie oft ärgerten wir uns, wenn wir in einer schwierigen redaktionellen Frage seine Entscheidung brauchten und in sein Allerheiligstes nicht vordringen konnten, weil ein kroatischer Emigrant bei ihm saß und ihm vorjammerte, wie schön es unter den Österreichern war und wie schrecklich das Leben unter den Serben geworden sei... Von allen Veränderungen, welche der Erste Weltkrieg brachte, war ihm die Gründung des jugoslawischen Staates die mit Abstand wenigst sympathische.

Jedermann hätte es verstanden, hätte Funder nach dem Zusammenbruch des alten Reiches sich auf einen Gesandtenposten zurückgezogen; der Weg nach dem vatikanischen Rom schien ihm mehr als einmal offen zu stehen. Doch ein Kämpfer wie er suchte alles andere eher als die Ruhe. Die Art, wie er aus der großen Monarchie in die kleine Republik fand, war beispielhaft Mit höchster Achtung sprach und schrieb er vom Alten und lebte doch restlos im Neuen. Er konnte, zumal gegen eigene Parteifreunde, wütend werden, wenn sie abfällig und ungerecht vom vertriebenen Herrscherhause redeten, und hielt doch von jedem utopischen Versuche einer Restauration Distanz, um so mehr als er ein neues politisches Ziel im Kampf um die Lebensfähigkeit Österreichs und ein persönliches Idol in der Person des geistlichen und zugleich weltlichen Gestalters gefunden hatte, der das Ziel eines christlichen Musterstaates verwirklichen wollte.

Als das Bächlein meines Lebens in den Strom Funders einmündete, hatte er bereits den Mann gefunden, dem er bis zur Selbstaufopferung diente, Ignaz Seipel. Der Leser von Funders Biographie erschrickt fast, wenn er in

zahlreichen Zitaten aus der „Reichspost“ der zwanziger Jahre hymnische Begeisterung für Seipel und sein Werk, hinter dem die anderen christlich-sozialen Persönlichkeiten geradezu ins Nichts versinken, und die fast apokalyptische Verwünschung derer findet, die sich Seipel entgegenstellten. Zugegeben, diese Artikel wirken heute grotesk. Richtig genießen kann sie nur, wer Funder als Menschen kannte, nicht nur seine Produkte. Er war kein Analytiker; darum ließ er außenpolitische Kommentare, wo es auf ruhiges Zergliedern und Beurteilen ankam, zumeist von anderen schreiben; er war ein ausgesprochener Ekstatiker, wenn er zur Feder griff und mit einer Handschrift, die Setzer und Korrektor zur Verzweiflung trieb, seine Sätze baute, die niemals dozierende Erläuterungen sein wollten, sondern Ausdruck höchsten Einsatzes für das Ziel, das Seipel erreichen sollte. Wenn er sich in der Polemik öfter als einmal vergriff, so galt sein Grimm niemals einer Person, sondern einer Gesinnung, die den von Funder als einzig richtig gesehenen Weg nicht erkennen wollte.

Funder in der Redaktion. Angenehm war er nicht, aber er ging mit eigenem Beispiel voran. Bevor die „Reichspost“ erschien, hatte er sie bereits zweimal gelesen - mit Ausnahme des Sport-Teiles, für den er kein Interesse hatte -, einmal im Manuskript und einmal im Satz. Dabei arbeitete er oft jede Zeile noch einmal durch. Scheinbar belanglose Tagesnotizen putzte er mit wenigen Strichen der Feder so auf, daß daraus kleine Gedichte in Prosa wurden. Dabei durfte er sich jede Klein- und Kleinstarbeit leisten, ohne den Blick für das große Ganze zu verlieren. Politische Situationen erfaßte er mit einer geradezu inspiratorischen Sicherheit.

In der Tagesjournalistik aufzugehen, widerstrebte Funder. Obwohl er sich als Werkstudent schwer tat, sein Fachstudium mit dem akademischen Grad abzuschließen, und als Chefredakteur es bis zu 16 Arbeitsstunden täglich brachte, wählte er aus den zur Besprechung vorgelegten Büchern Fachgebiete aus, die ihm scheinbar ferne lagen. Die Besprechungen erschienen zumeist unter Pseudonymen. Einmal überraschte er uns mit einem Aufsatz über katalanische Gotik, als wäre er nicht bloß Kunsthistoriker, sondern Fachmann für spanische Kirchenbauten.

Noch steht vor meinem geistigen Auge Funders 60. Geburtstag 1932. In seiner Rede vor der Redaktion fragte er sich, ob er nicht in Pension gehen sollte, und antwortete sich selber, für einen Journalisten von Pflichtgefühl dürfe es keinen Ruhestand geben. Seipel war gestorben und ein im Gegensatz zu seinen schwärmerischen Artikeln so klar blickender Mann wie Funder wußte, daß die an Aufgaben reichste Zeit seines Lebens erst vor ihm läge. Aber nun kam der Mann, der vollenden sollte, was Seipel versagt geblieben war, Engelbert Dollfuß.

Viel bin ich in den letzten Jahrzehnten über Funder gefragt worden, einmal sogar von einer amerikanischen Universität, aber keine Frage wurde mir so oft gestellt wie die über die Einstellung Funders zum christlichen Ständestaat Seine Aufsätze von 1933 und 1934 sind politische Lyrik wie einst bei Seipels Anfängen; die Frage, wie weit er selber an Erfolg glaubte, steht im Räume. Er konnte sein leidenschaftlichstes Eintreten mit der Feder mit steigender Skepsis im persönlichen Gespräche wohl vereinen. Ich erinnere mich einer Aussprache Ende 1937, wo er als dringende Aufgabe bezeichnete, den Defaitismus zu bekämpfen. Einen die Tatsachen grob verfälschenden Zweckoptimismus, wie ihn etwa die Zeitschrift „Der Christliche Ständestaat“ trieb, lehnte er offen ab. Selbst nach dem Treffen von Berchtesgaden reiste er in politischen Missionen, eine Aktion, die ihm bald nachher qualvolle Haft eintrug. Er glich dem Kapitän teines torpedierten Schiffes, der das Rettungsboot verschmäht und auf der Kommandobrücke bleibt, obwohl er sich keiner

Täuschung hingibt. Und dann kommt der Tag, an dem er alle Verantwortung für die Schreibweise der „Reichspost“ auf sich nimmt und damit seine Mitarbeiter entlastet...

Dritter und letzter Akt im Leben unseres Helden. Hatte der erste den steilen Aufstieg vom Redakteur des bescheidenen „Kaplansblättchen“ zum Berater des Thronerben, der zweite den Höchstpunkt der Spannung gebracht, klingt der dritte in die Weisheit des großen Alten aus, der mit 73 ein neues Werk beginnt und erst mit 87 die Feder endgültig aus der Hand legt

An seiner Seite zu wirken, war mir diesmal nicht mehr gegönnt. Aber das Verhältnis des Vaters zum Sohne ist geblieben, wenn auch nur mehr in einem Bündel von Briefen ausgedrückt. Einmal dankt er überschwänglich für zwei aus der Schweiz geschmuggelte Orangen - Weihnachtsgeschenk 1947! - dann für Zigarren, dann schimpft er mich - wie einst im Mai - zusammen, daß ich in kleinen Dingen meinen Stil ruinieren könne, wo er doch so große Pläne für mich habe (es handelte sich um die nicht gelungene Gründung eines katholischen Tagblattes 1947 und 1948), um in einem späteren Brief meine Begabung zu rühmen, „mit großer Raschheit fremde Situationen, fremde Mentalität und fremde Sprachen zu erfassen“; er findet für seinen Schüler Redewendungen, als wäre mindestens ein Strahl vom Lichte Seipels auf meine schwache Person gefallen ... Er konnte eben auch im hohen Alter und streng privat das Ubertreiben nicht lassen. Der kritische Brief vom 16. Februar 1953 hat Eingang in die Biographie von Hedwig Pfarrhofer gefunden (S. 362).

Ab 1954 kommt ein wehmütiger Ton in die Korrespondenz. Er beklagt, daß ich in Bregenz ein Eigenheim erworben habe und daß meine Ubersiedlung in das Wien viel nähere Vöcklabruck noch weit ausstehe, spricht vom Abschiednehmen, möchte mich in seiner Nähe haben, und weiß, daß dieser Wunsch kaum mehr erfüllbar ist. So muß ich mich denn trösten, daß er einen handgeschriebenen (!) Brief mit dem Wunsche schließt: „Und gebe uns der Allmächtige, der Allgütige, daß wir dann so eine Art gemeinsamer Redaktion in der anderen schöneren Welt aufmachen können“.