Die „König-Midas““Pointe

Wenn die Kooperation der Interessenvertretungen nur für bestimmte Bereiche der Politik „zuständig“ ist, ist es heute bereits verfehlt, nur von „Wirtsdiaftspartnerschaft“ zu sprechen. In sozialistischer Diktion hat man fast aussdiließlich von „Wirt- sdiaftspartnern“ und „Wirtsdiaftspartnerschaft“ gesprochen und damit zum Ausdruck gebracht, daß der ökonomisch Sektor der Arbeitsbereich der Kooperation der Interessem’ertretungen ist, vor allem die Lohn- und Treispolitik. Gewisse ökonomische Bereiche werden freilich nicht „erfaßt“; Gebietskörperschaften, multinationale Unternehmen, die verstaatlichte Wirtschaft „entgehen" den „Wirtschaftspartnern“. Man war sozialistischerseits möglicherweise auch gegen den Ausdruck Sozialpartnerschaft, weil er mit der katholischen Soziallehre in Verbindung gebracht wird. Wegen der heute über ökonomische Belange hinausgehenden, geradezu gesamtgesellschaftspolitischen „Zuständigkeiten“ ist es allerdings durchaus gerechtfertigt, von „Sozialpartnerschaft“ zu spre en.

Wenn die Kooperation der Interessenvertretungen nur für bestimmte Bereiche der Politik „zuständig“ ist, ist es heute bereits verfehlt, nur von „Wirtsdiaftspartnerschaft“ zu sprechen. In sozialistischer Diktion hat man fast aussdiließlich von „Wirt- sdiaftspartnern“ und „Wirtsdiaftspartnerschaft“ gesprochen und damit zum Ausdruck gebracht, daß der ökonomisch Sektor der Arbeitsbereich der Kooperation der Interessem’ertretungen ist, vor allem die Lohn- und Treispolitik. Gewisse ökonomische Bereiche werden freilich nicht „erfaßt“; Gebietskörperschaften, multinationale Unternehmen, die verstaatlichte Wirtschaft „entgehen" den „Wirtschaftspartnern“. Man war sozialistischerseits möglicherweise auch gegen den Ausdruck Sozialpartnerschaft, weil er mit der katholischen Soziallehre in Verbindung gebracht wird. Wegen der heute über ökonomische Belange hinausgehenden, geradezu gesamtgesellschaftspolitischen „Zuständigkeiten“ ist es allerdings durchaus gerechtfertigt, von „Sozialpartnerschaft“ zu spre en.

Zwar ist es nicht so, daß in öster- reidi nur das Politik ist, was die So- zi partner in die Hand nehmen. Diese „König-Midas“-Theorie ist wohl nur als kritische Pointe gemeint. Die Sozialpartnerschaft hat keine Omnipotenz und Kompetenzkompetenz wie etwa das System der „Großen Koalition“. Man kritisiert aber zunehmend die Einflußnahme der Sozialpartner auf Bereiche, die mit ihrer eigentlichen Aufgabe: der. Vertretung der von ihnen repräsentierten Interessen, nur wenig zu tun haben. Man kritisiert die Expansion der Sozialpartnerschaft. Sie erfolge nicht nur auf Kasten der ursprünglichen Interessenvertretungsaufgabe, sondern auch auf Kosten der demokratischen Legitimation und Kontrolle. Expctnsion der Sozialpartnerschaft bedeute Emanzipation von der Aufgabenstellung der Interessenvertretung, von den Interessen der Repräsentierten, von diesen selbst.

Vielleicht hängt dieser Wandel auch mit der engen Verflechtung von Großparteien und großen Interessenvertretungen und mit dem Wandel der grcjßeh Parteien von Interessen- Forteien zu Integrationsparteien, zu Volksparteien zusammen. Die Großparteien müssen heute mehr und andere Schichten ansprechen, als sie ursprünglich vertreten haben. Sie müssen vorsichtiger und gewissermaßen „abstrakter“ taktieren. Damit überlassen sie den Großverbänden viel „Konkretes“. Da man die Sozialpartnerschaft nicht nur als Ausgliederung des Systems der Interessenvertretungen deuten darf, scm- dem als Ausgliederung des Parteiensystems verstehen muß, können Parteigruppen, die in der Gesamtpartei aus taktischen Gründen nicht so sehr im Vordergrund stehen dürfen, innerhalb der Sozialpartnerschaft ihre Interessen propagieren und präsentieren. Dazu kommt, daß die neue Gesetze konzipierende Hochbürokratie aus Gründen der Kon- sensimaximierung dazu neigt, sozial- partnerschaftliche Figuren (etwa als Beiräte) in die Gesetze einzubauen und so die staatliche Verwaltung so- zialpartnerschaftlich zu durchsetzen und zu ergänzen. So besteht ein gewisser Autamatismus, der die Sozialpartnerschaft formell expandieren läßt, was aber nicht bedeutet, daß sie deshalb „mächtiger“ wird. Sie kann gewissermaßen schwach wegen „Totalität“ und „total“ aus Schwäche werden.

Kritiken und Klagen

Die wesentliche Kritik der Sozialpartnerschaft setzt unter dem Aspekt des Demokratiepostulates ein. Es ist evident, daß die kooperierenden Verbände nicht alle, sondern nur bestimmte GeseUschaftsgruppen repräsentieren. Als Interessenvertretungen dürfen sie ja andere Gruppen und Interessen gar nicht repräsentieren. Wenn sie über eigentliche ursprüngliche Interessenvertretung im Rahmen der Sozialpartnerschaft hinausgehen, agieren sie wie die Regierung oder ein allgemeiner Ver- tretungskörr er als Realisatoren des Gemeinwohles. Hier, meinen Kritiker, fehle es dann an der demokratischen Legitimation. Man müsse entweder den Kreis der Beteiligten erweitern, „repräsentativer“ machen, oder aber darauf achten, daß die Sozialpartnerschaft auf ihre ursprüng-

liche Interessenvertretung zurückgeführt wird. Auch Geheimhaltung und Nichtöffentlichkeit von sozial- partnerschaftlichen Interaktionen wird kritisdert. Aber hier müßte man wohl differenzieren. Erfah rungsgemäß ist die Erarbeitung von Kompromdssan im allgemeinen eher durch nichtöffentliche als durch öffentliche Beratungen und Verhandlungen möglich; insbesondere in einer Zeit, in der Öffentlichkeit massenmedial und plebiszitär transformiert ist. Was aber erwartet werden kann, ist mehr öffentliche

Rechtfertigung und Diskussion der sozialpartnerschaftlichen Arbeit und Ergebnisse. Hier haben die Massenmedien ihren Beitrag zu leisten.

Soweit Kritik an der Sozialpartnerschaft die inneren Strukturen der sie tragenden Interessenvertretungen berifft, meint sie meist die auf Privatautonomie und Vereinsrecht beruhenden Statuten des österreichischen Gewerkschaftsbundes und die öffentlich-rechtlichen Grundlagen der Kammerorganisation, die einzelnen Kammergesetze, die eine bestimmte Form der repräsentativen Demokratie organisatorisch verwirklichen. Es geht um eine privatautonome, und um eine öffentlich-rechtliche Gestaltung der innerverband- lichen Demokratie. Gewiß könnte man hier einiges ändern. Man könnte von den in den Verbänden üblichen indirekten Wahlen der Verbandsführer zu direkten Wahlen, zu Urwahlen übergehen, man könnte für die politischen Minderheiten und für die einzelnen Mitglieder mehr politische Rechte einrichten, man könnte plebiszitäre Elemente in die Verbändeorganisationen einbauen, man könnte die Wiederwählbärkeit der Funktionäre einschränken, man könnte mehr und rigorose Unverein-

barkeitsregelungen einführen usw. Formal wäre mehr Demokratie möglich. Ob sich aber tatsächlich viel in Richtung „mehr Demokratie“ ändern würde, ist fraglich. Was fehlt? Es fehlt die innerverbandliche parteipolitische Konkurrenz. Ein Lager dominiert den jeweiligen Großverband. Diese Dominanz macht zwar Toleranz gegenüber dem anderen Lager leichter, eine politische Bipo- larität und Konkurrenz gibt es aber nur in der Sozialpartnerschaft, nicht in ihren Trägerorganisationen. Diese sind geradezu parteipolitische Monopole und Domänen, die der führenden Gruppe helfen, in ihrer Partei zu dominieren. Die einseitige Dominanz ist konstant stabil, ja geradezu immobil, wie vor allem die Ergebnisse der Kammerwahlen zeigen. Änderungen sind nicht zu erwarten. Der Strukturwandel der Gesellschaft mag sich möglicherweise über die Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörpern in Parlamenten, Re gierungen und Staatsbürcjikratie nie- derschlagen, in den Interessenvertre- txmgen setzt sich die Prädominanz eines Lagers fort, was insbesondere auch die Experten und die Bürokratie einfäiht.

In allen an der Sozialpartnerschaft beteiligten Interessenvertretungen ist die Fraktion des anderen großen Lagers als Minderheit integriert, was einen Ausgleichs- und Integra- tionsmechanismus institutionalisiert. Die Spitzenfunktionäre, die Hochbürokratie und die Experten der Interessenvertretungen sind aber eindeutig einem Lager zuzurechnen. Parteipolitisch gesehen, kann man von einer repräsentativen Demokratie ohne Konkurrenz sprechen. Es ist eine Art Einparteiendemokratie. Weder das Verhältnis zwischen den verschiedenen Parteigruppierungen innerhalb der Verbände noch das Verhältnis zwischen den von je entgegengesetzten Parteigruppen dominierten Verbänden kann von unten, von der Wählerschaft her, gesteuert werden. Daher liegt faktisch weder Konkurrenz noch Kontrolle durch Wahl von untea vor. Es handelt sich um ein Repräsentativsystem, dessen Träger von unten rechtlich unabhängig und oben ohne politische gegnerische Konkurrenz sind. Entfremdungen nach imten können eintre- ten, doch ist der Kontakt mit der Basis in einem Kleinstaat leicht herstellbar. Ämterkumulation und Wiederwählbarkeit sind nicht verboten. Damit ist Machtkumulierung auf Dauer garantiert. Die Konkurrenz liegt im eigenen politischen Lager, woonit die innerveihandliche Demokratie mit der Innerparteilichen ln einem untrennbaren Zusammenhang steht. Beim Strukturwandel der Gesellschaft in Richtung der „Ange- stelltengeselLschaft“ wird sich nicht viel ändern. Es dürften erst recht Monopolstellungen entstehen, zumindest in der Handelskammer- und in der Landwirtschaftskammerorganisation. Die Aufgaben der Arbeiterkammern und des ÖGB werden sich jedenfalls vermehren und verändern. Wird das Prinzip der Parität gegenüber dem Prinzip der Majorität in der Sozialpartnerschaft beibehalten, kann die Auf- und Umwertung dieser „roten“ Interessenvertretungen auch den „schwarzen“ Interessenvertretungen nützen. Der Strukturwandel der Gesellschaft könnte daher im Bereich der Arbeiterkammerorganisation und des ÖGB Modifikationen bringen, möglicherweise kann Mer auch die schwarze Fraktion ihre Stellung verbessern. Man kann der Meinung sein, daß das schwarze Lager im Zuge des Strukturwandels

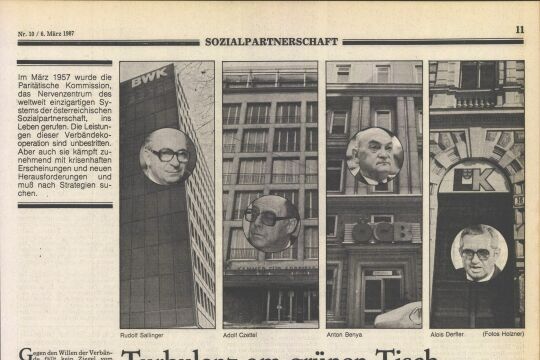

Photo: Klomfar der Gesellschaft möglicherweise im Bereich des parlamentarischen Systems, nicht aber im Bereich der Verbände Machteinbußen erfahren wird. Das Kammersystem wirkt konservierend und stabilisierend, insbesondere bei fortschreitendem Wirtschaftsstaat und fortschreitender Staatswirtschaft. An diesem Fortschreiten ist nicht zu zweifeln. Staat und Wirtschaft werden immer mehr verflochten, bilden mehr und mehr ein polit-ökonomisches System, zu dessen tragenden Säulen die Sozialpartner gehören.

Wie ersichtlich, ist die Demokratie- kritdk an der Sozialpartnerschaft — sieht man von nicht’ zu unterschätzenden formalorganisatorischen Momenten ab — im Kern eine Kritik an der Internen Struktur der Sozialpartner, ja eigentlich an der internen Struktur der beiden Großparteien. Hierher gehört auch die Klage und Kritik des Arbeitnehmerflügels der ÖVP, daß in den Organen der Sozialpartnerschaft die Arbeitnehmer nur von der SPÖ repräsentiert werden, die ÖVP dagegen in der Öffentlichkeit mit der Arheltgeberselte identifiziert wird, weil sie diese ln der Sozialpartnerschaft repräsentiert. Hierher gehört auch die Klage der Landwirtschaft, sie käme in der Sozialpartnerschaft zu kurz. Die eigentlich gegenbeteiligte Autorität der Landwirschaft ist ja nicht der ÖGB oder die Arbeiterkammer, sondern die Staatsregierung. Die Präsi- dentenkonferenz der Landwirt schaftskammern ist aber dem Grundsatz der Parität entsprechend in der Sozialpartmerschaft vertreten und ohne Sozialpartnerschaft hätte sie weniger Mitwirkungsmöglichkelten im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Klage verblaßt neben den genannten Kritiken. Daneben verblassen auch die Kritiken der im System der Sozialpartnerschaft nicht vertretenen Parteien, Interessenvertretungen und Berufsvereinigungen.

Daneben verblassen auch Kritiken, welche in der Sozialpartnerschaft eiine Gefährdung des parlamentani- schen Regierungssystems erbdicken und sie konstitutionalisleren wcfllen, etwa nach dem Vorbild des Länderund Ständerates der Verfassungsnovelle 1929 oder des Bundeswirtschaftsrates von 1934 oder ähnlicher Institaitionen anderer Verfassungen. Es gibt kaum eine derartige Institution, die jemals irgendwo wirklich erfolgreich funkioniert hat. Ein Wirtschafts- und Sozial(partner)rat würde auch in Österreich nicht funktionieren. Mangelnde Effizienz wird schon heute der Sozialpartnerschaft auf ihrer ureigensten Domäne, der Preis- und Lohnpolitik, vorgeworfen, ein Vorwurf, der im Effekt schwerwiegender ist als der Vorwurf des Demokratiedefizits. Ein „Rat der Sozialpartner“, institutionalisiert in der Verfassung, würde Mcht nur sicher in der Frage der Bestellung, der Kompetenzen, der Beschlußprozeduren usw. Probleme aufwerfen, er würde wahrscheinlich in der Frage der Effizienz versagen.

Parlamentarisches oder Paritätisches Regierungssystem?

Man hat die Frage gestellt: Parlamentarisches oder Paritätisches Reglerungssytstem? Parlamentarische oder soziaipartoerschaftUche Regierung? Der Frage könnte man antworten: Parlamentarische und sozialpartnerschaftliche Regierung. Ja, man könnte weiitergehen und behaupten, daß ein parlamentarisches Regierungssystem unter den Bedingungen einer westlichen Industriegesellschaft nur dann relativ störungsfrei, ruhig und erfolgreich funktioniert, wenn es von bestimmten sozialen Konflikten entlastet wird. Oder anders: Der Parlamentarismus funktioniert In Österreich nicht trotz, sondern gerade wegen der Sozialpartnerschaft. Die Sozialpartnerschaft hat eine das parlamentarische Regierüngssystem entlastende, seine Struktur- und Funktions- schwächen ausgleichende und damit es ergänzende und stabilisierende Funktion, Bin Wort Kelsens über die Verfassungsgerichtsbarkeit abwan- debnd, könnte man zu der Sozialpartnerschaft aoissagen: Wenn man das Wesen der Demokratie nicht in einer Herrschaft der Majorität, sondern in dem steten Kompromiß von Majorität und Minorität auf der Basis der Parität sieht, dann ist die Sozialpartnerschaft ein besonders geeignetes Mittel, diese Idee zu verwirklichen. Solange sozialer Friede, Stabilität und Sekurität die höchsten Ideale herrschender Gruppen in Österreich sind, wird die Sozialpartnerschaft Bestands- und Funkticms- notwendigkeit für das politische System sein. An den Krittkem der Sozialpartnerschaft kritisiert man, daß sie nichts an Ersatz bieten. Von den Kritdkem der Sozialpartnerschaft wird keine Alternative geboten. Vielleicht wäre ein Mehr an Staatsbürokratie die Alternative, sicher ein Mehr an Konflikten, an Unruhe und Bewegung. Man sollte aber auf die Fragen, die sie aufwerfen, eingehen. Die Fragen lauten insbesondere: Liegen in der Realisierung des sozialen Sekuritätsideals durch die Sozialpartnerschaft nicht Gefahren einer Institutionen- und Personengläubigkeit, einer Scheu vor der offenen Austragung von Konflikten, eines Ausweichens vor der direkten Konfrontation gesellschaftlicher Gegensätze, einer Erziehung zur sozialen Unselbständigkeit, eines Paternalismus und Obrigkeitsdenkens, einer Expertokratie, eines Schlichtungsmonopols von Sozialfunktionären auf oberster Ebene und unter Ausschluß der Öffentlichkeit, Gefahren der Zentralisation und Konzentration einer Konfliktregelung, die distanziert von Volk und Öffentlichkeit stattfindet?

Aller Erfahrung nach hat der. durch die Ausdehnung der Sozialpartnerschaft gewährleistete soziale Frieden auch einen gewissen „demokratischen Preis“. Aller Erfahrung nach wären aber ohne Sozialpartnerschaft die „demokratischen Kosten“ hl einem Kleinstaat an der Grenze von Ost und West noch größer.