Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Die Netzestadt

Nach der Uraufführung der Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, die am 9. März 1930 unter Polizeischutz in Leipzig stattfand, wurde ein Mann beobachtet, der heftig applaudierte und gleichzeitig laut „Pfui!“ schrie. Das entsprach genau jener ambivalenten Wirkung, die auf viele Besucher das neue Werk von Brecht und Weill ausübte. Denn „Mahagonny“ ist das Schulbeispiel einer zugleich didaktischen und kulinarischen Oper: es sitzt, gewissermaßen, noch prächtig auf dem alten Ast, aber es sägt ihn zugleich ein wenig ab.

Nach der Uraufführung der Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, die am 9. März 1930 unter Polizeischutz in Leipzig stattfand, wurde ein Mann beobachtet, der heftig applaudierte und gleichzeitig laut „Pfui!“ schrie. Das entsprach genau jener ambivalenten Wirkung, die auf viele Besucher das neue Werk von Brecht und Weill ausübte. Denn „Mahagonny“ ist das Schulbeispiel einer zugleich didaktischen und kulinarischen Oper: es sitzt, gewissermaßen, noch prächtig auf dem alten Ast, aber es sägt ihn zugleich ein wenig ab.

Wir haben vor einiger Zeit an dieser Stelle in zwei ganzseitigen Beiträgen unter dem Titel „Auf dem Weg zur Dreigroschenoper“ und „Episches Theater mit Musik“ (die „FURCHE“ Nr. 4 und Nr. 11/1971) ausführlich das musikdramatische Werk des Busoni-Sehüters Kurt Weill dargestellt. Nachdem Weill in drei Einaktern die Phase des musikalischen und literarischen Modernismus durchlaufen hatte (die Texte stammten von Georg Kaiser und Iwan Göll), überraschte er 1927 die in Baden-Baden versammelten Musikexperten aus aller Welt mit dem Songspiel „Mahagonny“ auf Texte von Brecht. Es stand auf dem Programm zusammen mit Bühnenwerken der Avantgardisten Milhaud, Hindemith und Toch, schockierte durch Einfachheit und schlagernahe Sangbarkeit — und paßte so gar nicht in diesen Rahmen. In den drei darauffolgenden Jahren

(1928 kam der Welterfolg der „Dreigroschenoper“ dazwischen) wurde das „kleine Mahagonny“ zur abendfüllenden dreiaktigen Oper ausgeweitet, wie sie jetzt in der Volksoper gespielt wird.

Diese Partitur ist nicht nur die größte, sondern auch die reichste, die Weill geschrieben hat. Er benützt und parodiert die Formen der damaligen modernen Tanzmusik (Shimmy, Blues, Tango), Ballade und Moritat, Salonmusik und Choral, Heurigenmusik und Vorklassik. Aber er tut es mit soviel Originalität und Geschick, daß aus allem „echter Weill“ wird, den man nicht beschreiben kann, sondern hören muß. Diese Musik hat von ihrer Durchschlagskraft und Frische nichts eingebüßt: nicht die aggressiven oder sentimentalen Songs, nicht der brutale Männerchor oder das „Lied der Liebenden“ (das in der Aufführung am vergangenen Sonntag unbegreiflicher-

weise weggelassen wurde), nicht das große Fugato, das den Hurrikan begleitet, noch der aus Lautsprechern ertönende figurierte Choral nach dem Vorbild des Duetts der beiden Geharnischten in der „Zauberflöte“.

„Mahagonny“ ist in Wien noch nie als Eigenproduktion herausgekommen. Man machte seine Bekanntschaft während eines Gastspiels des „Theaters am Schiffbauerdamm“ zu Beginn der dreißiger Jahre im Raimundtheater mit Lotte Lenya als Jenny. — Die Handlung ist kurz folgende: Von Konstablern verfolgt, kommt die Witwe Begbick mit ihren Kompagnons an einen Strand, wo sie einige fette Fische zu fangen hofft: sie eröffnet ein Vergnügungsgeschäft, indem sie Mahagonny, die Netzestadt, gründet. Bald siedeln sich auch die ersten Haifische hier an: eine Gruppe junger Mädchen, die, unter Jennys Führung den Alabama-Song singend, einziehen. Dann folgt das „Publikum“: Unzufriedene aus den großen Städten. Die Protagonisten der Handlung sind Jimmy Mahoney und seine Freunde, die in den Wäldern von Alaska in grausamer -Kälte sieben Jahre lang als Holzfäller gearbeitet haben und die sich nun, mit erspartem Geld reichlich versehen, ein gutes Leben machen wollen: ohne Arbeit, rauchend, trinkend, boxend und liebend. Doch es kommt alles anders: sie sind unzufrieden, haben das Leben hier bald satt, denn es gibt auch da Verbote und Konflikte. Einer nach dem andern kommt um, dieses ganze Mahagonny scheint nicht viel zu taugen und geht am Schluß in Flammen auf (was in der Volksoper nicht gezeigt wurde), wäh-

rend lange Züge von Unzufriedenen mit Spruchtafeln über die Bühne ziehen. Gezeigt werden, wie in einem Lehrstück, die einzelnen Phasen dieses Fiaskos, freilich auch die kurzen Stunden des Glücks. Und so zynisch sich der Text und so flott sich die Musik gibt — es ist ein Schleier von Trauer und Melancholie über dem Ganzen, was nicht nur von dem häufig verwendeten Moll kommt.

Mit der erwähnten Modellaufführung im Raimundtheater verglichen, war die Volksoperninszenierung durch Bohumil Herlischka mit Bühnenbildern von Ruodi Barth, und Kostümen von Lieselotte Erler ziemlich aufwendig, traf aber doch in allen wesentlichen Punkten den Geist der dreißiger Jahre und entsprach weitgehend den Intentionen der beiden Autoren. Auf einige Aufbauten, Spiegel und Lichtzerhacker hätte man wohl verzichten können, ebenso auf die lärmenden Maschinen, die das zügige Hurrikan-Fugato übertönten. Oft waren zu viel Leute auf der Bühne, so daß man den Eindruck hatte, zeitgenössische Touristenströme hätten sich nach Mahagonny ergossen. Dagegen geriet der Schluß etwas kärglich: hier verlangen Brecht und Weill nämlich große Umzüge mit Spruchtafeln. Diese Prozessionen fanden nicht statt und die Parolen waren von den Wänden abzulesen.

Das Wichtigste aber, die Musik, war bei Peter Keuschnig, der1 das

Werk Weills hochschätzt, in allerbesten Händen. Rhythmus, Tempo, Kolorit, kontrapunktische Arbeit — das alles kam in einer der Meisterschaft der Weillschen Partitur entsprechenden Weise ganz ausgezeichnet zur Geltung. Vielleicht ist es bei künftigen Aufführungen möglich, die Bässe durchweg zu verstärken, den Mandelay-Song etwas, langsamer zu nehmen und den das große Fugato übertönenden Lärm zu dämpfen. Auch die unnötige Vergröberung eines Refrains sollte zurückgenommen werden (es heißt in der endgültigen Fassung: „Zweitens kommt die Liebe dran.“ Das genügt!).

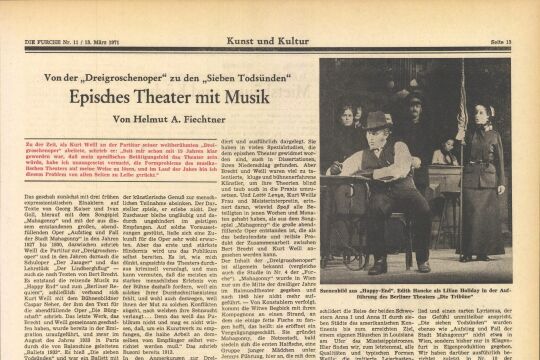

Bei der Besetzung der Hauptpartien wird man sich fast immer zu entscheiden haben zwischen Schauspielern, die nicht singen können, und Sängern, die nur selten gute Brecht-Spieler sind. In der Aufführung der Volksoper konnten sie singen und spielen: Olive Moorefleld, als Jenny, Peter Minich — Jim Mahoney, Regina Resnik als ältliche Unternehmerin Leokadja Begbick, Hans Kraemmer — Dreieinigkeitsmoses und der anfangs ein wenig outrierende Peter Drahosch als Prokurist; nicht zu vergessen die Charakterrollen der Herren Prikopa, Schellenberg und Korn. Die Technik unter der Leitung Walter Hoesslins funktionierte reibungslos. — Im Ganzen: eine gelungene, hochinteressante und sehenswerte Aufführung.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!