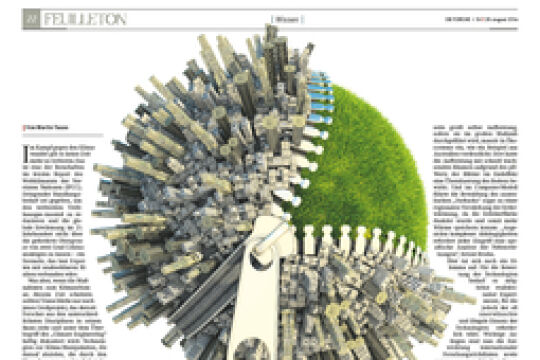

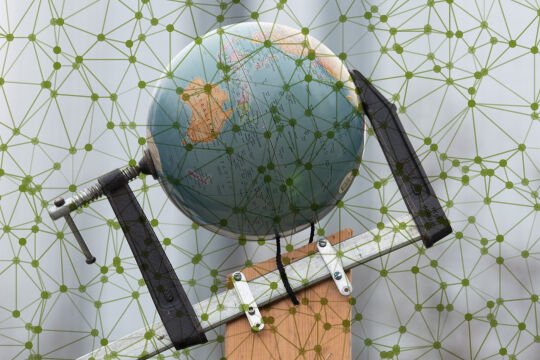

Gezielte Klimapolitik sichert den Frieden

Der Uno-Klimarat mahnt erneut zur Eile, um die Erderwärmung zu bremsen. Das Fenster für Umweltmaßnahmen schließt sich. Gleichzeitig ist der Klimawandel ein Konflikttreiber. Eine Verantwortung, die auch Österreich mitzutragen hat, meint Forscher Moritz Ehrmann.

Der Uno-Klimarat mahnt erneut zur Eile, um die Erderwärmung zu bremsen. Das Fenster für Umweltmaßnahmen schließt sich. Gleichzeitig ist der Klimawandel ein Konflikttreiber. Eine Verantwortung, die auch Österreich mitzutragen hat, meint Forscher Moritz Ehrmann.

Die erneut entbrannte Diskussion über das Aus von Verbrennermotoren ist in Österreich derzeit wohl das offensichtlichste Zeichen dafür, dass bei Klimafragen das große Ganze immer noch außer Acht gelassen wird. Den Klimawandel kleinzureden, ist aus meiner Sicht gefährlich. Dadurch zeigt sich, dass es nicht nur schwierig wird, die Klimaziele zu erreichen, sondern vor allem, dass immer noch vergessen wird, dass der Klimawandel als Teil einer globalen Polykrise fatale Folgen hat und uns alle betrifft.

Als Leiter des Austrian Center for Peace (ACP) ist es nicht meine Aufgabe, mich in die Politik einzumischen oder Politik zu machen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, informelle Dialogprozesse zu schaffen, Konfliktparteien zu beraten und Verhandlungsprozesse für den Frieden zu unterstützen. Konflikte können in einer vom Klimawandel betroffenen Welt nicht mehr gleich gedacht werden wie früher. Länder, in denen Krieg herrscht oder in denen die Strukturen zerstört sind, brauchen nämlich Unterstützung, um mit den Bedrohungen der Klimakrise umzugehen.

Gezielter Dialog am Beispiel Libyen

Diese Dynamik kann daher für Konfliktländer eine Chance sein: Einerseits sind diese Länder und Regionen zwar am wenigsten für den Umgang mit den disruptiven Effekten der Klimakrise gerüstet, andererseits kann dies dazu genützt werden, Vertrauen zwischen Konfliktparteien aufzubauen, da die Auswirkungen eines veränderten Klimas letztlich alle betreffen. Die Verantwortung dafür ist aber nicht einfach zuordenbar. Aus diesem Vertrauen kann Zusammenarbeit werden, die in weiterer Folge zu einer breiteren Konfliktlösung beiträgt.

Skizzieren lässt sich das am Beispiel eines Landes, das aktuell wieder im Fokus steht –vordergründig aufgrund der Migrationskrise. Und diese steht wiederum in engem Zusammenhang mit der Klimakrise. Sieht man sich Berichte des „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) an, weiß man, dass Libyen eines der am stärksten und schnellsten von der Klimakrise betroffenen Länder ist.

Das Land ist zur Deckung seines Wasserbedarfs fast vollständig auf Grundwasser angewiesen (80–85 Prozent), das vor allem in den Küstenstreifen transportiert wird, in dem der größte Teil der Bevölkerung und die meisten landwirtschaftlichen und industriellen Aktivitäten konzentriert sind. Andere Ressourcen wie Regenwasser, Entsalzung und geklärte Abwasserinfrastrukturen tragen zu den übrigen Wasserversorgungsquellen bei.

Die beiden westlichen Provinzen Libyens, das bevölkerungsreiche Tripolitanien und die vernachlässigten Wüstengebiete von Fezzan, sind durch das Wasserinfrastrukturprojekt „Man-Made River“ (MMR) miteinander verbunden. Es transportiert Wasser aus unterirdischen Reservoirs im Süden in den Norden zur Hauptstadt Tripolis.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

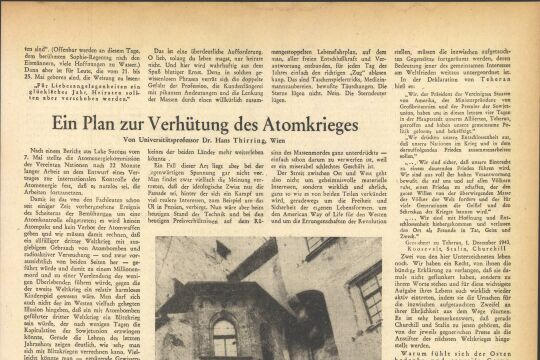

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)