Hegemonie-Fragen

Ob Religionsunterricht oder aktuelle Kreuz-Debatte: Die (katholische) Kirche muss lernen, mit ihrer veränderten Rolle in der pluralen Gesellschaft umzugehen. Ein Gastkommentar.

Ob Religionsunterricht oder aktuelle Kreuz-Debatte: Die (katholische) Kirche muss lernen, mit ihrer veränderten Rolle in der pluralen Gesellschaft umzugehen. Ein Gastkommentar.

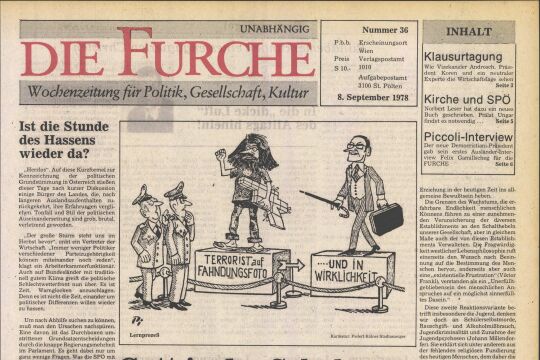

Das Kreuz in öffentlichen Gebäuden und der konfessionelle Religionsunterricht an öffentlichen Schulen (der zuletzt an dieser Stelle zwei Mal Thema war, Anm.) bieten immer wieder Stoff für mediale und politische Hypes – auch wenn keine Mehrheit zur Abschaffung von Kreuz und Religion in Sicht ist.

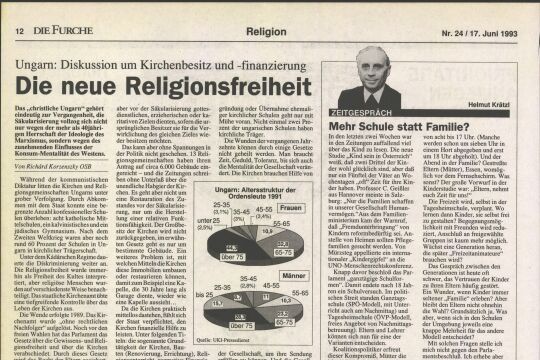

Beim Kreuz geht es darum, wie der Fall der Klinik Nord in Wien zeigt, öffentliche Räume von religiösen Symbolen zu entleeren. Hingegen wird das Kreuz im politischen „Kampf für das Kreuz“ von einem religiösen Symbol zu einem „geistes- und kulturwissenschaftlichen Symbol Europas“ entleert, dessen Verschwinden das christliche Abendland gefährde. Kardinal Schönborn sieht diese Gefahr dagegen, „wenn die christlichen Werte und Haltungen verloren gehen“ und nennt den „arbeitsfreien Sonntag“ sowie „die Bereitschaft, Menschen auf der Flucht zu helfen, Heimatlose und Fremde nicht zu verachten“. Mit dem Rettungswagen des Roten Kreuzes komme das Kreuz, das nach Schönborn dafür stehe, „dass Gott auf der Seite der Notleidenden ist“, auch in kreuzfreie Spitäler.

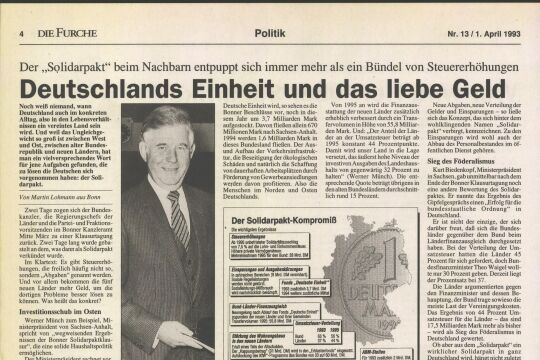

Noch viele Konflikte werden den Übergang von den Resten katholischer Hegemonie in Österreich zu einer pluralen Gesellschaft begleiten. Laut Antonio Gramsci ist Hegemonie ein Typus von Herrschaft, „der im Wesentlichen auf der Fähigkeit basiert, eigene Interessen als gesellschaftliche Allgemeininteressen zu definieren und durchzusetzen“. Es ist nicht der Sündenbock Islam, der diesen Übergang verursacht, sondern das Ringen in der Gesellschaft um positive und negative Religionsfreiheit, die dabei hoffentlich eine Balance findet.

Religionsfreie Schule als Fiktion

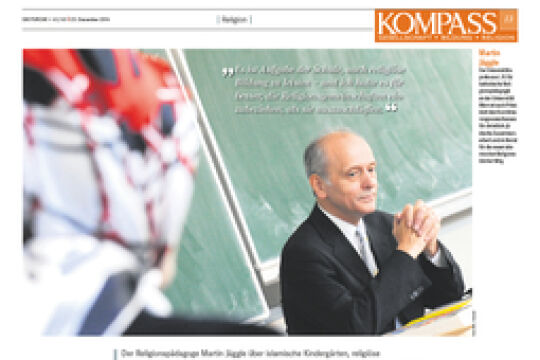

Vom Einfluss der katholischen Kirche auf die öffentliche Schule ist der konfessionelle Religionsunterricht als Recht der Kirche geblieben und gilt allein deswegen schon manchen als Privileg, das zu beseitigen wäre mit dem Ziel der religionsfreien Schule, die es etwa Frau Wiesinger für notwendig hält. Religion wird exklusiv als Problem wahrgenommen und ihr Beitrag zur Lösung von Problemen ausgeblendet. Abgesehen davon wäre eine religionsfreie Schule eine Fiktion, weil ja Religion allein durch die Menschen an der Schule und ihr Verhältnis zu Religion präsent ist. Außerdem ist Religion ein gesellschaftlich höchst relevantes Phänomen, das Einfluss auf die Schule hat. Ein konfessioneller Religionsunterricht spiegelt wider, dass es Religion nur im Plural gibt und in den Religionen eine spannungsreiche Pluralität. 2015 waren es gerade konfessionelle Religionslehrer/innen, die durch ihre Sprach-, Kultur- und Religionskenntnisse für geflüchtete Kinder und deren Schule sehr hilfreich waren. Der evangelische Oberkirchenrat Karl Schiefermair verweist immer wieder auf die Integrationsleistung, die etwa der islamische Religionsunterricht erbringt. Religiös normal ist eben, verschieden zu sein.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!