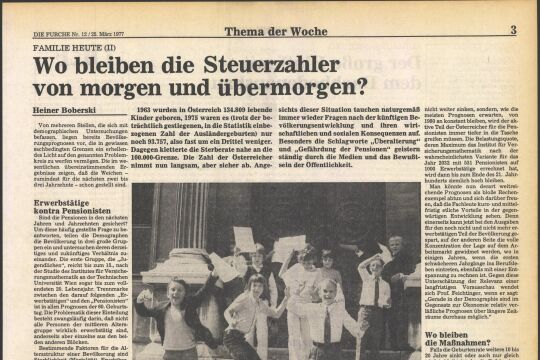

Was die Geburtenrate (nicht) steigen lässt

Ein Vergleich von Japan und Österreich zeigt: Neben einer familienfreundlichen Sozialpolitik braucht es auch Wertschätzung, damit Paare ihren Kinderwunsch erfüllen. Ein Gastkommentar.

Ein Vergleich von Japan und Österreich zeigt: Neben einer familienfreundlichen Sozialpolitik braucht es auch Wertschätzung, damit Paare ihren Kinderwunsch erfüllen. Ein Gastkommentar.

Im Jänner 2023 stellte Japans Premier, Fumio Kishida, ein Programm zur Anhebung der Geburtenrate in Aussicht. Die Vorschläge lassen in der Tat aufhorchen:

- Eltern sollen mit einem Geburtskostenzuschuss in der Höhe von 3000 bis 3500 Euro unterstützt werden. Diese Kosten werden in Japan für den Großteil der Bevölkerung nicht von der Krankenversicherung oder einem öffentlichen Fonds übernommen.

- Die Einkommensgrenzen für die Kinderbeihilfe (während der ersten drei Jahre rund 150 Euro pro Kind und Monat , dann rund 70 Euro), die den Bezug auf einen relativ kleinen Kreis der Eltern beschränkt haben, sollen fallen.

- Den Kommunen soll es erleichtert werden, die Medikamentenkosten für Kinder zu bezuschussen, die nicht generell von der sozialen Krankenversicherung getragen werden.

- Und schließlich sollen neben dem ambitionierten Ausbau der Tagesbetreuung auch die finanziellen Lasten, die Eltern aus dem Besuch von höheren Schulen und Hochschulen durch ihre Kinder erwachsen, reduziert werden.

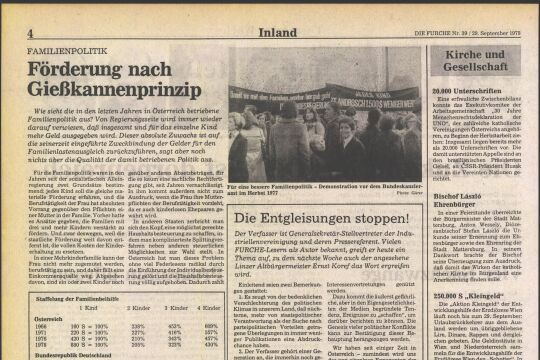

Diese Bausteine einer kinderfreundlichen Sozialpolitik muten aus österreichischer Perspektive befremdlich an. Bekanntlich werden hier sowohl Entbindungskosten als auch Gesundheitskosten für Kinder, Kosten für Kinderbetreuung und Ausbildung bis zum Hochschulstudium von der Allgemeinheit getragen. Es gibt Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und eine pensionswirksame Anrechnung von Kindererziehungszeiten, die weltweit auf Spitzenniveau liegt. Ebenso wurde die extrafamiliale Betreuung von Kleinkindern in den letzten 20 Jahren enorm ausgebaut.

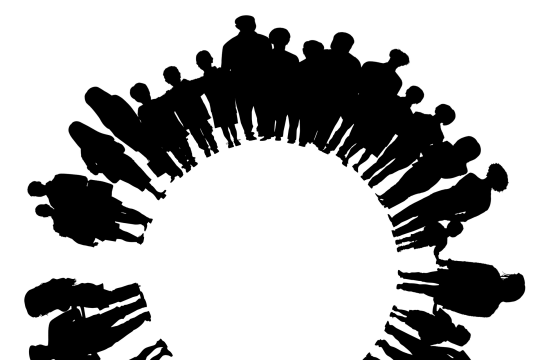

Migration prägt Reproduktionsdynamik

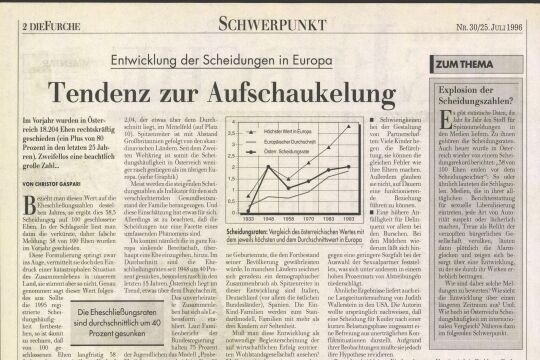

Angesichts des Status quo der Sozial- und Familienleistungen habe ich die japanische Bevölkerung seit langem für die Geburtenrate bewundert. Zwar hat es auf den ersten Blick den Anschein, dass sich der Unterschied im Sozialrecht auf die Geburtenrate auswirkt: Während die Gesamtfertilitätsrate für Japan mit 1,39 Kindern pro Frau im gebärfähigen Alter liegt, beträgt sie in Österreich 1,51. Unübersehbar ist jedoch, dass die Reproduktionsdynamik in Österreich stark durch die Migration geprägt ist: Die Anzahl von Neugeborenen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft beträgt im Bundesschnitt rund 25 Prozent der Anzahl der Kinder mit österreichischer Staatsbürgerschaft (in Wien liegt dieser Wert bei etwa 50 Prozent). Auch andere Indikatoren weisen in diese Richtung. Offensichtlich ist die japanische Bevölkerung, die keine nennenswerte Immigration aufweist, in viel größerem Ausmaß als die „Stammbelegschaft“ Österreichs bereit, Kinder in die Welt zu setzen. Stellt das nicht die verhaltenssteuernde Wirkung der Sozialleistungen in Österreich grundlegend in Frage?

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!