Jahrzehnte lang hätten die einstigen Kolonialmächte wohl einiges für die Entwicklung ihrer überseeischen Besitzungen getan, sich aber viel zu wenig um die Ausbildung eines echten Mittelstandes und einer gut strukturierten Landwirtschaft bemüht. Während Großbritannien es verstanden hatte, die Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg ohne nennenswerten Konflikt durchzuführen, klammerte sich Frankreich an Institutionen, Begriffe und Rechtstitel, die von der Geschichte längst verurteilt worden waren. So mußte Paris denn auch einen blutigen und lange dauernden Krieg in Südostasien ausfechten, der als Erster Vietnamkrieg in die Zeitgeschichte eingegangen ist. Um vieles länger noch dauerte di% Auseinandersetzung mit Algerien, die in einen ebenso heimtückischen Krieg wie in Vietnam ausartete und von 1954 bis 1962 andauerte. Aber auch in anderen Teilen des französischen Uberseereiches kam es zu blutigen Begegnungen. Charles de Gaulle, erster Staatspräsident der Fünften Republik, hatte mit den konservativen Kräften Frankreichs größte Schwierigkeiten, da sie nicht gewillt waren, die historische Entwicklung zu akzeptieren.

Verschiedene Abgeordnete und Parteichefs hatten damals alles unternommen, um den Rückzug aus Afrika und Südostasien zu stoppen und eine Lösung zu finden, die es gestattet hätte, das Imperium in einer föderativen Form so zu reformieren, daß es in eine Art Commonwealth hätte umgebaut werden können. Doch selbst die bedeutenden und franzosenfreundlichsten Staatsmänner wie Leopold Seng-hor und Houphouet Boigny waren keineswegs gewillt, auf die vollkommene Souveränität zu verzichten. In dieser Situation wich Paris einem Waffengang aus.

In einer Reihe bilateraler Abkom-men-wer^Hicliitete siclftEiaakreich, die jungen Regierungen Afrikas zu stützen, größtmögliche Entwicklungshilfe zu zahlen und selbst militärische Assistenz zu gewähren, sobald die Grenzen der neu entstandenen Staaten verletzt würden. Gegenwärtig ist Frankreich das einzige europäische Land, das bis auf den heutigen Tag in Afrika dauernd Truppen stationiert hat: Rund 12.000 Soldaten der französischen Republik befinden sich in verschiedenen Regionen Afrikas und des Indischen Ozeans; in der vorkurzem selbständig gewordenen Republik Djibouti sind es noch 4000 Mann, in Gabun 500, eben-soviele an der Elfenbeinküste, in Senegal 1300 und in Mauretanien 400.

Die Flugverbindung zwischen diesen Truppenteilen und der Metropole klappt vorzüglich, und die jüngste Intervention in Zaire hat den Beweis geliefert, daß Frankreich - wenn es von den zuständigen Regierungen angerufen wird - überaus rasch eingreifen kann. Die Lunten zu den Pulverfässern in Afrika glosen trotzdem weiter, und es stimmt nachdenklich, was der wahrscheinlich klügste und gemäßigtste Staatsmann des Schwarzen Erdteils, Staatspräsident Leopold Seng-hor von Senegal, unlängst in Paris behauptete: „Der dritte Weltkrieg hat bereits in Angola begonnen.“

Soweit es Paris betrifft, werden zur Zeit die militärischen Kräfteverhältnisse und politischen Verwicklungen in Ubersee eingehend geprüft. Die Afrikaner haben ihrerseits den Wunsch geäußert, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft möge sich vermehrt um Afrika kümmern, gegebenenfalls eingreifen und sich mit den militärischen und politischen Situationen auseinandersetzen, um eine „Front des Friedens“ schaffen zu können.

Wie immer man die gegenwärtige Entwicklung in Afrika betrachtet, man muß zu dem Schluß kommen, daß auf diesem Kontinent Entscheidungen heranreifen, die absolut historischen Charakter haben werden. In erster Linie seien natürlich die zwei Supermächte genannt, die sich in Afrika bereits Stützpunkte geschaffen haben oder dabei sind, solche zu schaffen.

Soweit es die sowjetische Taktik betrifft, kann man feststellen, daß Mos-

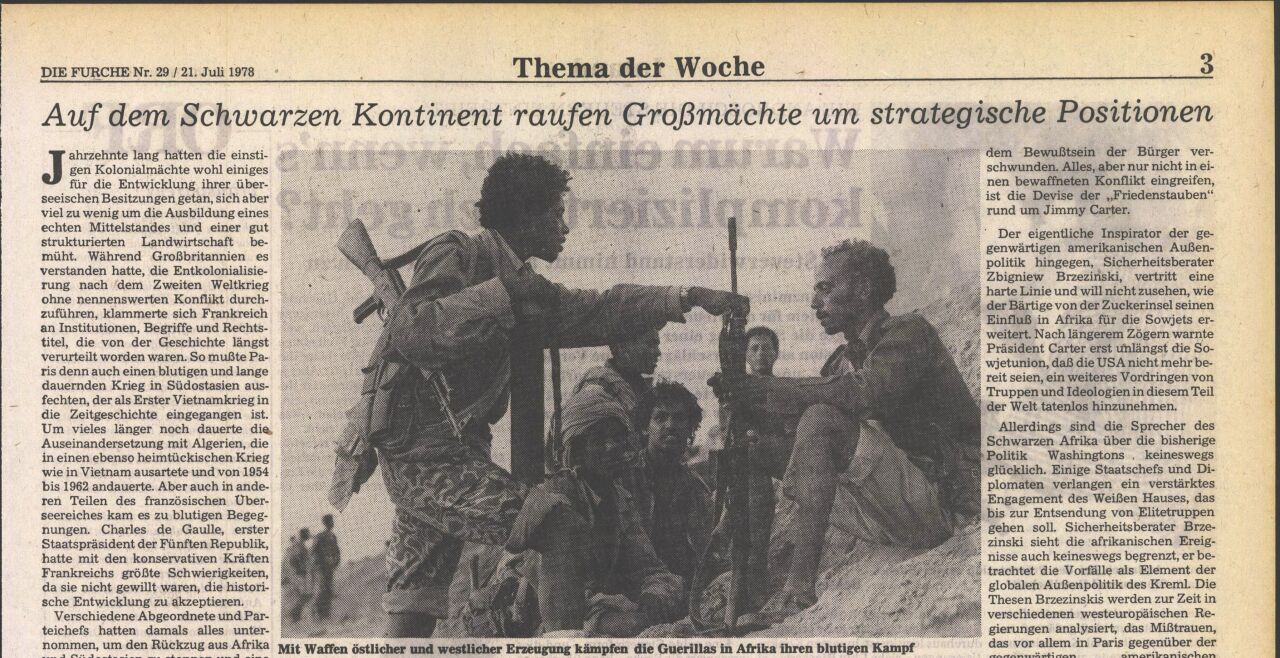

kau in erster Linie jenen Staaten Unterstützung gewährt, die „nationale und progressive“ Politik betreiben und die Infiltration kommunistischer Streitkräfte, in den meisten Fällen kubanischer, akzeptieren. Nachdem Moskau im arabischen Raum schwere diplomatische Niederlagen erlitten hat, setzt es nun auf marxistisch angehauchte Regimes wie in Äthiopien und Angola oder auf andere Staaten, die aus geopolitischen Gründen in die globale Strategie der Sowjetpolitik passen. In den letzten Monaten gingen riesige Waffenlieferungen aus den Oststaaten nach Afrika, Hunderte von militärischen Beratern - meistens aus der DDR - unterstützen die Revolutionäre. Großen Wert legen die Kubaner und Ostdeutschen dabei auf sogenannte Befreiungsarmeen wie zum Beispiel Polisario und Frolinat. So konnten die Rebellen - ausgerüstet mit modernsten Kriegsgeräten - auch gewisse militärische Erfolge erzielen.

Moskau verlangt, daß die vom Kreml unterstützten Kräfte auch ideologisch auf die gleiche Linie einschwenken. In der sowjetischen Hauptstadt wurde deshalb dafür gesorgt, daß Tausende afrikanischer Studenten auf hohen Schulen im sowjetischen Einflußbe-

reich ausgebildet werden. Auf diesen Universitäten werden die jungen Afrikaner „brüderlicher“ empfangen, als dies im Westen der Fall ist. Ein harter sozialistischer Kern für die afrikanischen Regimes wird so im Ostblock herangebildet, dazu bestimmt, im gewaltigen Pokerspiel der Weltpolitik eine nicht unbedeutende Rolle einzunehmen.

In diesem Zusammenhang muß auch die Frage gestellt werden, ob China in der Lage wäre, den sowjetischen Einfluß in Afrika teilweise zurückzudrängen. Aus manchen Erklärungen Pekings kann geschlossen werden, daß die Erben Maos engere Konsultierung und Zusammenarbeit mit der Europäischen Gemeinschaft anstreben, damit eine Koordination der politischen Maßnahmen erreicht wird, mit denen ein Stabilisierungsprozeß - insbesondere in der Mitte Afrikas - in die Wege geleitet werden soll. Die Chinesen sind außergewöhnlich diskret, haben nie politische Forderungen gestellt und scheinen praktisch auch nicht im täglichen Leben

dieser afrikanischen Regionen auf, wie dies etwa die Kubaner tun.

Aber nicht nur die kommunistischen Weltmächte, auch die Vereinigten Staaten sind dabei, ihre Einstellung und Politik bezüglich Afrika zu revidieren. Allerdings tauchen die USA mit ihrem gewaltigen militärischen Machtpotential diesmal nicht direkt auf. Washington stellte zum Beispiel lediglich Flugzeuge zur Verfügung, als es darum ging, marokkanische und europäische Truppeneinheiten schnell in das krisenerschütterte Katangagebiet zu transportieren. Die afrikanischen Politiker sind jedenfalls - soweit es die Politik Washingtons betritt - besser informiert, als man glauben möchte. Sie kennen die beiden Standpunkte genau, die in der Regierung Carter von den engsten Beratern des US-Staatspräsidenten vertreten werden: Der ständige Botschafter der USA bei der UNO, Andrew Young, und Außenminister Cyrus Vance wollen unter allen Umständen verhindern, daß die Vereinigten Staaten - wie im Fall Vietnam - Streitkräfte nach Afrika entsenden. Der Schock, den die öffentliche Meinung dieser Weltmacht erlitt, als man das prowestliche Regime von Saigon zu retten versuchte, ist keineswegs aus

dem Bewußtsein der Bürger verschwunden. Alles, aber nur nicht in einen bewaffneten Konflikt eingreifen, ist die Devise der „Friedenstauben“ rund um Jimmy Carter.

Der eigentliche Inspirator der gegenwärtigen amerikanischen Außenpolitik hingegen, Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski, vertritt eine harte Linie und wül nicht zusehen, wie der Bärtige von der Zuckerinsel seinen Einfluß in Afrika für die Sowjets erweitert. Nach längerem Zögern warnte Präsident Carter erst unlängst die Sowjetunion, daß die USA nicht mehr bereit seien, ein weiteres Vordringen von Truppen und Ideologien in diesem Teil der Welt tatenlos hinzunehmen.

Allerdings sind die Sprecher des Schwarzen Afrika über die bisherige Politik Washingtons . keineswegs glücklich. Einige Staatschefs und Diplomaten verlangen ein verstärktes Engagement des Weißen Hauses, das bis zur Entsendung von Elitetruppen gehen soll. Sicherheitsberater Brzezinski sieht die afrikanischen Ereignisse auch keineswegs begrenzt, er betrachtet die Vorfälle als Element der globalen Außenpolitik des Kreml. Die Thesen Brzezinskis werden zur Zeit in verschiedenen westeuropäischen Regierungen analysiert, das Mißtrauen, das vor allem in Paris gegenüber der gegenwärtigen amerikanischen

Außenpolitik herrscht, wurde durch diesen scheinbar neuen Kurs aber bis jetzt nicht abgebaut.

Während also Washington seine Afrikapolitik eingehend überdenkt, ist Paris um vieles aktiver. Es hat die 1960 geschlossenen Kooperationsverträge auch strikt eingehalten. Dadurch wurde der Eindruck bei den afrikanischen Partnern verstärkt, daß mit Frankreich auch weiterhin engste Zusammenarbeit erforderlich sei. Die Haltung von Staatschef Giscard d* Estaing in der Afrika-Frage wurde von den 21 Staatsoberhäuptern, die kürzlich bei der fünften Gipfelkonferenz der französisch-sprechenden Staaten Afrikas in Paris weilten, als durchaus positiv begrüßt. Sogar einige kleinere Regionen, die früher den Portugiesen gehörten, schlössen sich dieser Konferenz an. Damit unterstrichen auch sie, daß Paris durchaus in der Lage sei, jene politische Macht zu repräsentieren, die für die Sicherheit sämtlicher oft willkürlich gezogener Grenzen garantieren könne. Unter der Patronanz von Paris haben sich einzelne Staaten sogar bereit gefunden, an einer internationalen afrikanischen Armee teilzunehmen, die bei Uberfällen - wie etwa in Zaire - rasch eingreifen kann. Dadurch ist es auch nicht notwendig, daß Paris wieder seine Fremdenlegionäre und Fallschirmjäger mobüisiert, um in einer kritischen Situation die Feuerwehr spielen zu müssen. In erster Linie ging es darum, den marokkanischen König Hassan dazu zu bewegen, der zwischenstaatlichen Armee gewisse Truppenteile als Korsettstange zur Verfügung zu stellen. Dies hat Marokko schon zweimal getan, ließ sich aber sehr darum bitten, weiterhin den Hilfsgendarmen im schwarzen Erdteil zu spielen.

Die Afrikapolitik Giscard d'Estaings wird jedoch keineswegs von allen afrikanischen Staaten gutgeheißen. Ebenso wie Libyen zeigt sich Algerien über das militante Eingreifen von Paris sehr verärgert. Die Verschlechterung der Beziehungen zu diesen beiden nordafrikanischen Ländern beweist, daß streng nationalistisch und „progressiv“ eingestellte Länder ebenfalls geneigt sein könnten, aktiv mit Truppen in die verschiedenen Konflikte einzugreifen.

Nicht nur wirtschaftliche oder militärische Maßnahmen können dazu führen, daß in Afrika eine „Zone des Friedens“ geschaffen wird. Kulturelle Projekte im Austausch mit Europa werden immer wieder gefordert. Es ist nicht nur Präsident Senghor, der sich der französischen Kultur gegenüber so aufgeschlossen zeigt. Auch anderen Staats- und Regierungschefs schwebt die Existenz eines Großraumes vor, in dem ein gesunder Austausch von Ideen und künstlerischen Werten -auch mit Europa - stattfinden kann.