Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

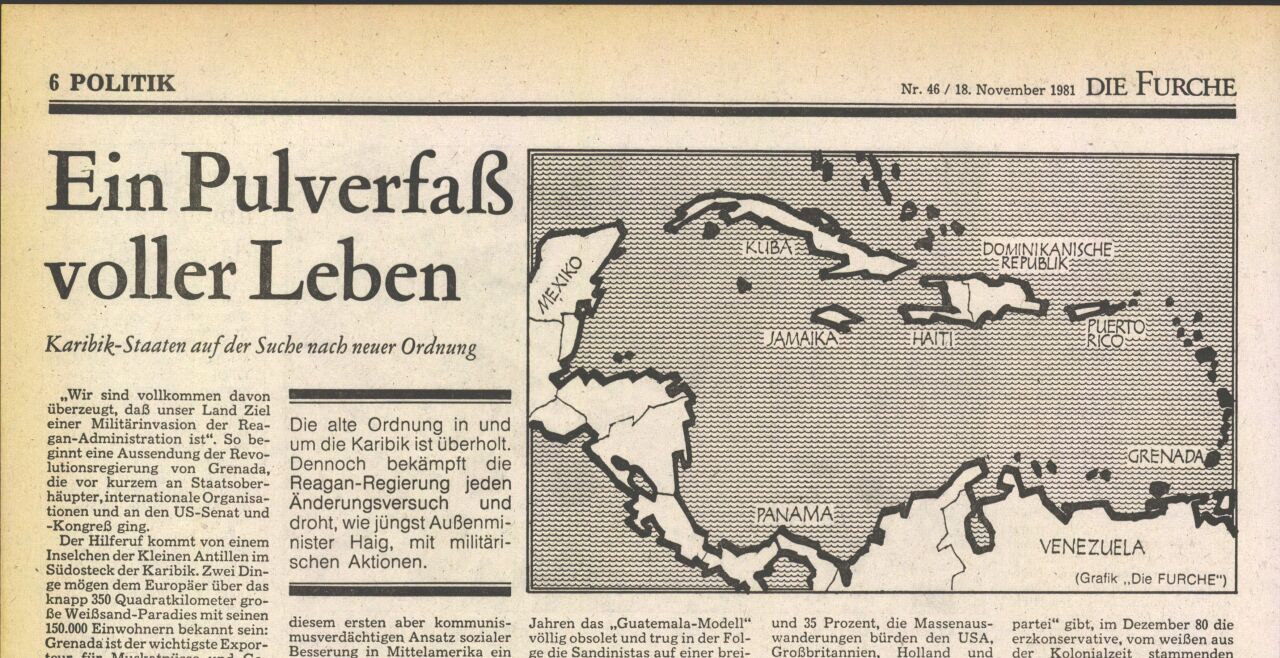

Ein Pulverfaß voller Leben

Die alte Ordnung in und um die Karibik ist überholt. Dennoch bekämpft die Reagan-Regierung jeden Änderungsversuch und droht, wie jüngst Außenminister Haig, mit militärischen Aktionen.

Die alte Ordnung in und um die Karibik ist überholt. Dennoch bekämpft die Reagan-Regierung jeden Änderungsversuch und droht, wie jüngst Außenminister Haig, mit militärischen Aktionen.

„Wir sind vollkommen davon überzeugt, daß unser Land Ziel einer Militärinvasion der Reagan-Administration ist“. So beginnt eine Aussendung der Revolutionsregierung von Grenada, die vor kurzem an Staatsoberhäupter, internationale Organisationen und an den US-Senat und -Kongreß ging.

Der Hilferuf kommt von einem Inselchen der Kleinen Antillen im Südosteck der Karibik. Zwei Dinge mögen dem Europäer über das knapp 350 Quadratkilometer große Weißsand-Paradies mit seinen 150.000 Einwohnern bekannt sein: Grenada ist der wichtigste Exporteur für Muskatnüsse und Gewürznelken; nach einer Revolte im März 1979 übernahm eine linksnationalistische Regierung (unter dem jungen Anwalt Maurice Bishop) die ehemalige britische Kolonie.

Weniger bekannt ist, daß die als UdSSR-freundlich verfemte Bis-

hop-Regierung die Unterstützung der europäischen Sozialdemokratie hat.

Die Angst des rosaroten Insel- chens scheint nicht unberechtigt: nach einem glück- ünd konzept losen Versuch Jimmy Carters, sich mit den neuen Verhältnissen in der Karibik — Kuba durchbrach langsam seine Isolierung, in Nikaragua kamen die Sandinistas an die Macht - zu arrangieren, kehrte der neue Präsident zum wahllosen Antikommunismus der fünfziger Jahre zurück.

Für Reagan und sein Team ist jede Machtergreifung (Sandinistas und Bishop), jeder Aufstand (El Salvador), jede Opposition (Guatemala), aber auch jeder durch freie Wahlen entschiedene Wechsel zu einer stark reformistischen Regierung (Michael Man- ley in Jamaica) „totalitärer Marxismus“ a la Kuba und der erste Fuß der UdSSR in die USA.

Washingtons Unterstützung erhalten nur jene Regierungen oder Gruppen, die für Stabilität sorgen. Genauer: die ihre Staaten offen halten für US-Kapital und US-Güter und dafür sorgen, daß keine Unruhen Wirtschaftsrückschläge bringen.

Die Reagan-Verwaltung tup, als gälte das Prinzip der „begrenzten Souveränität“ für US-Nachbarn — mit dem die USA seinerzeit ein Dutzend Interventionen in diesem Raum gerechtfertigt hat - noch immer.

Aber die alte Ordnung ist tot, seit im März 1979 in Grenada der Black-Power-Mann Maurice Bishop die Macht an sich gerissen hat, und seit im Juli 1979 die Sandinistas in Managua einmarschiert sind und den tyrannischen Somoza-Clan außer Landes gejagt haben.

Die US-dominierte Nach- kriegs-Stabilität stand aber schon vorher auf brüchigem Boden. Denn zwei historische Modelle, so Gerhard Drekonja (Andenuniversität, Bogota) haben längst ihre Gültigkeit eingebüßt: das „Guatemala-Modell“ und das „Puerto-Rico-Modell“.

In Guatemala, nach dem Zweiten Weltkrieg ein feudaler vergessener Bananenstaat, kam es Anfang der fünfziger Jahre zu einer schüchternen Agrarreform-Bewegung, die auch einen größeren außenpolitischen Spielraum anstrebte. Der Kalte Krieg setzte

diesem ersten aber kommunismusverdächtigen Ansatz sozialer Besserung in Mittelamerika ein gewaltsames Ende.

1954 marschierte von Honduras aus eine Gruppe Exilierter ein, die in den USA ausgebildet und dort mit Geld und Waffen versorgt worden waren. Sie installierte sich als reformfeindliches aber US-freundliches Militärregime. Nach diesem Schema organisierten die USA El Salvador, Honduras und Nikaragua; auch in Kuba (da ging allerdings der Versuch in der Schweinebucht 1961 baden), und in Santo Domingo 1965 ging man ähnlich phantasielos vor.

Das Resultat war immerhin eine wenige Jahrzehnte dauernde Ruhe in der Region und Sicherheit für den mächtigen Nachbar im Norden. Aber in der Kasernenatmosphäre der Reformunwilligkeit wuchs der evolutionäre Elan.

Er gedieh durchaus nicht nur in marxistischen und kommunistischen Lagern, sondern auch unter Katholiken und Christdemokraten. Ihre Priester und Nonnen brächten die Botschaft der europäischen Demokratien. Sie organisierten die ersten Gewerkschaften und Kooperativen und machten so eine Massenbewegung möglich. Diese machte in den siebziger

Jahren das „Guatemala-Modell“ völlig obsolet und trug in der Folge die Sandinistas auf einer breiten Volksfront Ende des Jahrzehnts an die Macht.

Dies wiederum ließ die Revolten in El Salvador und Guatemala aufflackern.

Ein zweites US-Schema, das ,Puerto-Rico-Modell“, sorgte für den Hemmschuh, weil die USA in der Karibik das erstemal „Entwicklungspolitik“ mit „Modernisierung“ identifizierten und testeten.

Als in den späten sechziger Jahren die bösen Folgen offen lagen — Konjunkturschwankungen mit bösen Rezessionen, ökologische Schäden, zu hoher Energieverbrauch, eine verstörte Bevölkerung, die scharenweise nach New York abwanderte—, war das Karibik-Konzept nicht mehr zu stoppen. Schlimmer noch: die Modernisierungsprogramme förderten nicht mehr arbeits- sondern kapitalintensive Industrien.

Heute kann keiner der Staaten die notwendige Energie bezahlen, die Planungsbürokratie ist zu teuer geworden, die Touristenmaschinerie dient ausländischem Kapital, das Paradies hat seine Umwelt verschmutzt, die chronische Arbeitslosigkeit liegt in allen Karibischen Ländern zwischen 20

und 35 Prozent, die Massenauswanderungen bürden den USA, Großbritannien, Holland und Frankreich schwere Lasten auf.

. Die Hoffnungslosigkeit derer, die blieben, schuf den Boden für ideologische Experimente, weil eines klar war; das Puerto-Rico- lllodell war falsch.

Heute ist die Karibik ein Pulverfaß, quirlend vor Leben, das eine junge radikale Politikergeneration hervorgebracht hat, die — gleichgültig ob in der Regierung oder in der Opposition auf der Suche nach einem eigenen Weg, und dies unabhängig von außen, ist.

Die Karibik ist unaufhaltsam in Bewegung geraten, aber nicht wie Reagan Sich einredet, in eine nur linke. Die Wahlen und die politischen Umstürze der Jahre 79 und 80 zeigen ein auf gefächertes Bild.

Im Oktober 1980 wurde die Linksregierung Michael Manleys auf Jamaiką abgelöst; in Dominica errang im Juli 80 die pro-Pri- vatwirtschaft, pro-westliche „Freiheitliche Partei“ die absolute Mehrheit und trug nach einem Jahrzehnt der Labour-Regierung (als erste Frau in der Karibik) Mary Eugenia Charles an die Macht; auch in Bermuda wurde, obwohl es eine kräftige nicht sonderlich radikale mehrheitlich schwarze „Progressive Arbeiter

partei“ gibt, im Dezember 80 die erzkonservative, vom weißen aus der Kolonialzeit stammenden Gibbson-Clan beherrschte „Bermuda Unionspartei“ bestätigt.

Besser als die USA haben bisher die Europäer die Notwendigkeit sozialen Wandels in der karibisch-mittelamerikanischen Region begriffen. Sie tun sich auch leichter, so fernab vom Schuß. Wolf Grabendorff (Stiftung Wissenschaft und Politik des Bonner Außenministeriums) hebt hervor, daß der Riß zwischen den (europäischen) NATO-Staaten und den USA in Sachen El Salvador nicht die Zielsetzung, sondern nur die Mittel betreffe: die USA und Europa wollen ein friedliches demokratisches Mittelamerika, aber während die USA die Stabilität kurzfristig erzwingen wollten, würde Europa ruhig eine kurzfristige Instabilität in Kauf nehmen, um so über den Weg massiver Reformen langfristig Stabilität zu erreichen.

Keine Atempause für eine Selbstbestimmung in der Karibik, widersprechende Stimmen der mächtigen Anrainer könnten das Paradies zum blutigenSchlacht- feld machen. Wie es dies schon zwischen 1650 und 1800, zerrieben zwischen England, Holland, Dänemark und Spanien, war.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!