Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

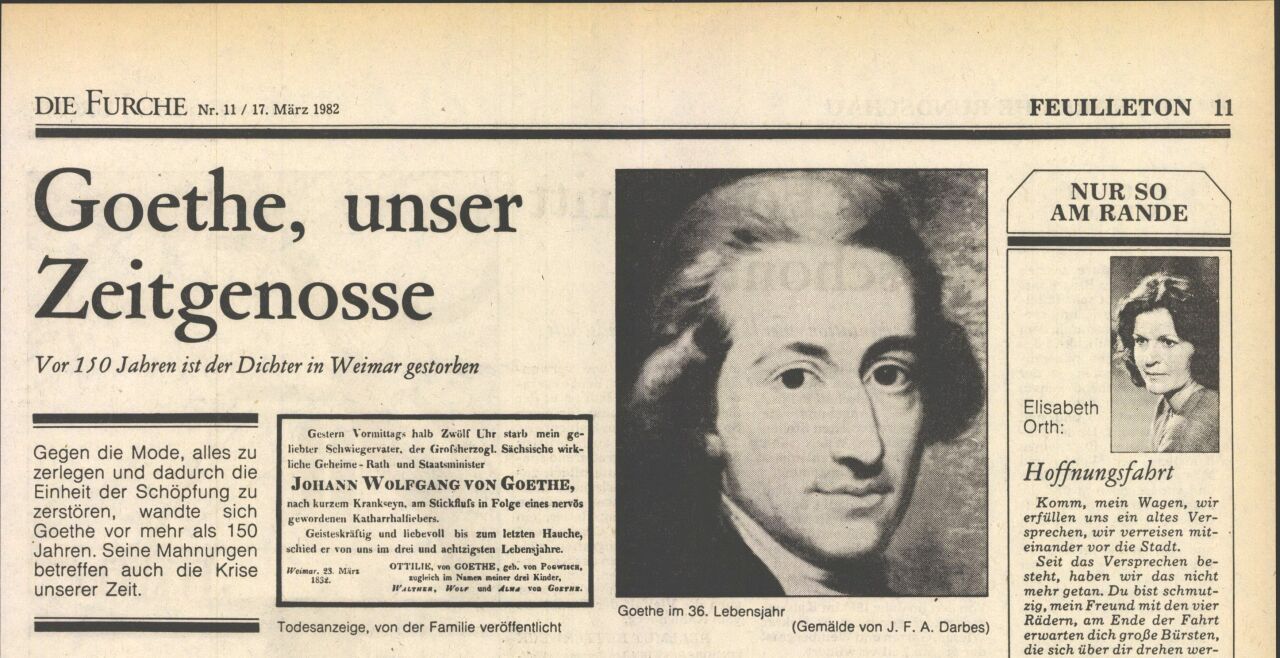

Goethe, unser Zeitgenosse

Gegen die Mode, alles zu zerlegen und dadurch die Einheit der Schöpfung zu zerstören, wandte sich Goethe vor mehr als 150 Jahren. Seine Mahnungen betreffen auch die Krise unserer Zeit.

Gegen die Mode, alles zu zerlegen und dadurch die Einheit der Schöpfung zu zerstören, wandte sich Goethe vor mehr als 150 Jahren. Seine Mahnungen betreffen auch die Krise unserer Zeit.

Am 22. März 1832, halb zwölf Uhr vormittags, ist Johann Wolfgang von Goethe im Alter von 83 Jahren in Weimar gestorben. Die vom behandelnden Arzt, Hofrat Dr. Vogel, gewählte Bezeichnung der Todesursache scheint uns heute wenig zu sagen: „Stickfluß infolge eines Zurückgeworfenen Katarrhalfiebers".

Mit den Diagnoseverfahren haben sich inzwischen auch die Bezeichnungen der Krankheiten von den in der damaligen Medizin gebräuchlichen wegentwickelt. Dennoch kann aus dem Verlauf der Grippe, an der Goethe seit seiner letzten Ausfahrt am 14. März laborierte, mit großer Sicherheit geschlossen werden, daß der Tod durch Verschluß von Herzkranzgefäßen eingetreten ist Ein Herzinfarkt also. Gewiß ein schneller, ein leichter Tod. Das Sterben freilich wog schwerer.

Da lesen wir in Vogels Bericht von „fürchterlicher Angst und Unruhe", die den „hochbejahrten Greis mit jagender Hast bald ins Bett, wo er durch jeden Augenblick veränderte Lage Linderung zu erlangen vergeblich suchte, bald auf den neben dem Bette stehenden Lehnstuhl" getrieben habe. Von vor Schüttelfrost klappernden Zähnen, verzerrten Zügen, aschgrauem Gesicht, von dichtem Schweiß, der den ganzen Körper bedeckte, von einem gewaltig aufgetriebenen Unterleib und qualvollem Durst.

Die beiden letzten Tage dagegen sind schmerz- und beschwerdenfrei, ohne Anzeichen innerer Unruhe und Erregung, die Sinne und das Hirn scheinen wie vordem zu arbeiten, dennoch ist der allmähliche Verfall nicht zu verkennen. Goethes Körper erlischt langsam, während sein unermüdliches Hirn bis zuletzt gearbeitet haben soll. So wenigstens berichtet sein Arzt. Um sein nahes Ende soll Goethe jedenfalls nicht gewußt haben. Darauf deutet auch die Gelassenheit in den zwei letzten Lebenstagen.

Denn Goethe, der wie kein anderer Lebemeister die Notwendigkeit des „Stirb und Werde" erkannt und allen an sich Arbeitenden verkündet hat, hat Angst vor dem Tod gehabt. Niemand durfte in seiner Gegenwart vom Sterben sprechen und nichts ist ihm derart nahegegangen wie der Tod von Angehörigen, Freunden oder lieben Bekannten. Sein übersensibler Körper reagiert prompt mit Krisen, Erschöpfungszuständen, ja Krankheit auf jede Todesnachricht.

Diese Uberempfindlichkeit, diese Hilflosigkeit vor dem Unabwendbaren, dessen psychische Verarbeitung ihm als Kennzeichen aller Bildung gegolten hat,verrät natürlich — mehr als nur ein gekränktes oder gar gestörtes Selbstwertgefühl — die ungeheure Bedeutung des Vitalen in Goethes Denken.

Das Leben ist ihm „das höchste, was wir von Gott und der Natur erhalten haben". Gott und Natur: in den Jugendjahren seines langen Lebens haben beide Begriffe für Goethe nahezu den gleichen Bedeutungshorizont gehabt. Dennoch wäre es falsch, ihn einen Pantheisten zu nennen; zutreffender jedenfalls schon die Bezeichnung Pantheist. Denn Weltall und Natur galten ihm als durchseelt, als vom göttlichen Geist durchdrungen.

Deshalb stehen Goethes Anschauungen auch in schärfstem Gegensatz zum mechanistischmaterialistischen Weltbild der Aufklärung. Und weil die Natur sich ihm als komplexer, umfassender Zusammenhang dargestellt hat, verwirft er alles zergliedernde, sie in ihre Elemente zerfasernde analytische Forschen.

Schon 1795 grenzt er sich mit Bestimmtheit gegen Humboldt ab: „Ihre Beobachtungen gehen vom Element, die meinen von der Gestalt aus." Von der Gestalt auszugehen, bedeutet aber für Goethe, die Natur in ihren verborgensten Zusammenhängen aufzusuchen, möglichst von Anfang der Betrachtungen an nach der Struktur des zu Betrachtenden Ausschau zu halten und keinesfalls bei künstlich isolierten Teilabschnitten stehenzubleiben. Denn eines der entscheidendsten Merkmale des Wirklichen ist für ihn die universelle, alles durchdringende Kontinuität des Lebendigen. Sie sucht er in seinen morphologischen Studien durch unermüdliches Vergleichen von Tieren und Pflanzen nachzuweisen. Diesem Nachweis gehört seine ganze Liebe und Geduld sowie — ab der zweiten Lebenshälfte — ein Großteil seiner Arbeitszeit und Schaffenskraft.

Manche freilich haben darin nichts als ein Nachlassen seiner Einbildungskraft, seiner Intuition, sehen wollen. Doch verkennen solche Kritiker die zentrale Stellung, die naturwissenschaftliches Denken vom Beginn der Weimarer Zeit an in seinem Dichten eingenommen hat. Niemals stehen Naturerkenntnis und Schönheit in seinem Werk getrennt nebeneinander — wie später etwa in Hegels Ästhetik auf unterschiedlichen Bewußtseinsstufen. Ihm gelten sie vielmehr als Ausdruck ein und desselben.

Solchem Wissen um die Einheit des Seins entspringt auch die Dialektik seiner Faustdichtungen, die sich schon in Vorstufen wie „Pan-doras Wiederkunft" ankündigt. Demnach ist es nicht der Grundwiderspruch, der alles Sein spaltet und so in Atem, in Bewegung hält, als vielmehr das Verkennen, das Verfehlen der Einheit. Ein grundsätzlich anderes Konzept also als es der deutsche Idealismus, als Hegel und seine linken wie rechten Schüler es anbieten.

Goethe hat dieses Konzept in verschiedenen seiner Werke, nicht zuletzt im „Wilhelm Meister" und in den „Wahlverwandtschaften", aber auch im „Westöstlichen Divan" zum Symbol verdichtet, zu einer Art Weltsymbol. In diesem Sinn will sein gesamtes Schaffen, vor allem auch das naturwissenschaftliche, als religiös verstanden werden. Religiös freilich in überkonfessioneller Bedeutung.

Goethes ungebrochene Aktualität besteht - um es auf einen Nenner zu bringen — darin, gegen den falsch verstandenen Szienti-fismus und dessen katastrophale Folgen aufgetreten zu sein. „Alle Streitigkeiten der Altern und Neuern bis zur neuesten Zeit entspringen aus der Trennung dessen, was Gott in seiner Natur vereint hervorgebracht." So heißt es in seinen Schriften zur Wissenschaftslehre. Diese Trennung schien ihm vor allem deswegen so verhängnisvoll zu sein, weil sie den Naturzusammenhang (wir sagen heute: die Ökologie) empfindlich stört und irreversible Schäden hervorruft. Das hat Goethe schon vor bald 200 Jahren erkannt. Wann werden wir lernen, ihn richtig zu lesen?

Der Autor ist Leiter der Hauptabteilung „Wissenschaft und Kultur" im ORF - Hörfunk.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!