Hoffen auf die rote Schweiz

Es ist Sonntag im bosnischen Gebirgsstädtchen Jajce, der „Tag des Herrn“ — auch in Jugoslawien, zwar nicht für die Muselmanen, doch auch ihr Muezzin ruft, wie an jedem anderen Tag, in Tuchfühlung mit dem roten Stern der Staatstrikolore von seinem Minarett aus zur Gebetsstunde.

Es ist Sonntag im bosnischen Gebirgsstädtchen Jajce, der „Tag des Herrn“ — auch in Jugoslawien, zwar nicht für die Muselmanen, doch auch ihr Muezzin ruft, wie an jedem anderen Tag, in Tuchfühlung mit dem roten Stern der Staatstrikolore von seinem Minarett aus zur Gebetsstunde.

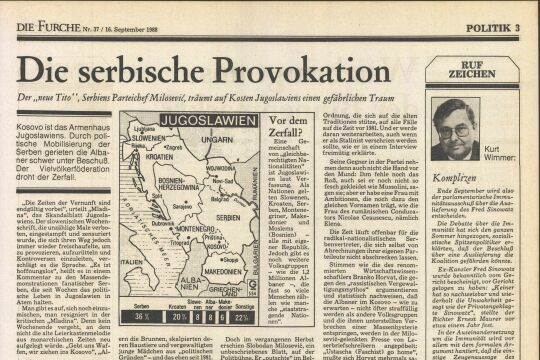

Sein Singsang, der durch einen Lautsprecher tönt, ist wohl nur für jene verständlich, die sich in Richtung Mekka beugen. Nicht weit von diesem Ort entfernt, haben in ihren Gotteshäusern schon längst die Franziskanermönche ihren Sonntagsgottesdienst zelebriert und die Orthodoxen ihr Popengebet verrichtet. Sie bummeln nun durch die Kleinstadt: Die Bauern aus der Umgebung in ihren Trachten aus grobem weißen Leinen und die Industriearbeiter in ihren nicht weiter auffallenden Sonntagsanzügen. Man bummelt also oder setzt sich auch um den Kastanienbaum in einem nahen Gastgarten, wo türkischer Kaffee ebenso auf den Tischen steht, wie jugoslawisches Bier oder „internationales“ Coca Cola. Die Bauern sprechen vom Wetter, die Arbeiter diskutieren auch über ihre ins Ausland abgewanderten Kollegen, die Älteren unter ihnen erzählen Histörchen aus ihrer Partisanenzeit und manche Gemüter erhitzen sich auch über die Tagespolitik — nicht mehr und nicht weniger, als man sich auch bei uns am Wirtshaustisch über dieses Thema erhitzt Hier in Jajce, wo man den Touristen bereits die Parkgebühr abknöpft, befindet man sich auf historischem Boden. Die römischen Legionäre bauten in diesen bosnischen Bergen dem Gott Mithras einen Tempel und der Partisan Tito benützte in Jäjce eine in Fels gehauene Grabkatakombe mit dem Christenkreuz als Luftschutzkeller. Jener ehemalige Schlosser Jošip Broz Tito aus dem kroatischen Kum- rovec, der am 29. November 1943 in Jajce vor den 208 Delegierten seiner Partisanenregimenter die in London residierende Exilregierung König Peters absetzte und die „Antifaschistische Staaten-Föderation Jugoslawien“ proklamierte. Eine Föderation, in der nun 14 Völker und Nationalitäten Zusammenleben, in der mehr als zehn Sprachen gesprochen werden, in der man in zwei Alphabeten schreibt und in drei Hauptreligionen glaubt. In den sechs Teilrepubliken und den zwei autonomen Regionen Kosovo und Vojvodina haben sich neben Serben, Kroaten, Slowenen, Bosniern, Montenegrinern und Mazedoniern auch noch albanische Skipetaren, Ungarn, Türken, Slowaken, Bulgaren, Rumänen, Tschechen, Italiener und mehr als 10.000 Angehörige weiterer Nationalitäten angesiedelt. Sie alle haben ein ausgeprägtes Nationalitätsbewußtsein, das sie in erster Linie Bosnier, Kroaten oder Serben und erst in zweiter Linie Jugoslawen sein läßt. Einen Rütli-Schwur haben die Jugoslawen nie geleistet. Allein in Serbien wurden die Deutschen von zwei Gruppen bekämpft, die auch untereinander verfeindet waren: die Tschetniks um Draža Mi- hajlovic und die kommunistischen Partisanen, die unter dem Vorsitz Titos am 4. und 5. Juli 1941 in einer Sitzung des Politbüros der damaligen Untergrund-KP die Aufnahme des Partisanenkampfes gegen die deutschen Besatzer beschlossen, womit der Grundstein für das heutige Jugoslawien gelegt wurde. Auf der ideologische Basis des Kommunismus und der Autorität des Staatsgründers Tito entwickelte sich aber eine Führungsschicht von Partisanenoffizieren, die in den folgenden Krisensituationen dafür sorgten, daß sich dieses Jugoslawien nicht wieder in einzelne Staaten aufspaltete.

Die Helden der Partisanenzeit sind alt geworden, für sich selbst haben sie ausgesorgt. Nur noch wenige sind aktiv, etliche wurden kaltgestellt, andere zogen sich ins teilweise lukrative Privatleben zurück. Auch der Wirt in Jajce, der sich gerne mit den Fremden unterhält, war ein Partisan. Aus seinem kleinen Wirtshaus, in dem sich früher nur die Bauern nach dem Kirchgang trafen, ist ein Lokal mit betonierter Terrasse geworden, auf der zwei Angestellte die Touristen bedienen. Und der Kommunismus, was ist mit dem, wollen wir wissen. „Mit dem Kommunismus haben wir die Deutschen verjagt“, antwortet er in seiner einfachen Logik. Mit ökonomischer Dialektik hat er sich nie auseinandergesetzt. Kommunismus, das ist für ihn Tito, jener Mann, der sein Anführer war und ist. Wenn er auf eine Frage keine Antwort geben kann, so auf die, was wohl sein wird, wenn „Stari“ (der Alte), wie er Tito nennt, einmal stirbt.

Der Wirt aus Jajce stellt sich diese Frage aber oft, genauso, wie dies nun fast alle Jugoslawen immer häufiger tun. In Kroatien fürchtet man den großserbischen Zentralismus, der sich verschärfen könnte, in Serbien traut man weder den Kroaten noch den Mazedoniern und Montenegrinern, den Skipetaren aus der Region Kosovo, wo man die höchste Geburtenrate Europas zu verzeichnen hat, oder den Ungarn aus der Vojvodina, wenn es um die Einheit der Staaten-Föderation Jugoslawiens geht Auf dem Balkan gibt es mehr als nur einen ausgeprägten Kantönligeist, dort gibt es eine geballte Ansammlung kleiner Völker, die in erster Linie möglichst unabhängig sein wollen. Wer soll diese natürlichen Spannungs- momente ausgleichen, wer die manchmal schwächer, manchmal stärker auseinanderstrebenden Völker Zusammenhalten, wenn Tito einmal nicht mehr ist?

„An die Stelle Titos müssen die einzelnen Völker treten, sie müssen sich gegenseitig Zusammenhalten, wenn es ein einiges und damit unabhängiges Jugoslawien geben soll“, erklärte ein Redakteur der Belgrader Regierungszeitung „Politika“, dem Autor dieses Berichtes: „Wir müssen versuchen, so eine Art sozialistische Schweiz zu werden.“

Ein einiges und damit unabhängiges Jugoslawien lautete das Stichwort, und damit wurde auch das Hauptziel definiert, das heute selbst supemationalistische Politiker in allen Landesteilen vor Augen haben. Sie bewegen sich deshalb auch wie Seiltänzer, die zwischen der totalen Unabhängigkeit ihrer Republik und der totalen Kontrolle durch sowjetische Hand hin und her balancieren. Man muß aber nicht Politiker sein, um ständig zwischen zwei Obrig- keitsaltemativen wählen zu müssen. Vladimir etwa, er ist Kellner in einem Hotel im kroatischen Küstenstädtchen Zadar. Sein Chef ist ein Serbe. Vladimir führt für einen Kellner ein ungewohnt offenes Wort: „Die Serben kommen hieher zu uns nach Kroatien, an die Küste, und bauen mit dem Geld, das die Kroaten im Ausland verdient haben, Hotels, in denen wir Kroaten für die Serben arbeiten müssen.“

Ob es ihm eigentlich gleichgültig wäre, ob er nun für die Serben oder für die Russen arbeiten würde, wollen wir wissen. Nein, das wäre ihm allerdings nicht gleichgültig, denn „nur dr russische Wodka ist gut, nicht die Russen“. Und dann entdeckt Vladimir auch, was sein Volk mit den Serben verbindet: „Die gemeinsame Angst vor den Russen hält uns zusammen.“ Diese Angst ist nicht unbegründet, wie allein die Vorfälle im vergangenen Sommer zeigten, als die Jugoslawen und mit ihnen auch viele Beobachter im Ausland eine militärische Intervention auf dem Balkan befürchteten.

Die Angst vor den Russen einigte wieder einmal alle Lager. „Das jugoslawische Volk hat im letzten Krieg gute Qualitäten gezeigt, es wird sie im Notfall wieder zeigen“, kündigte Staatspräsident Tito bei einer internationalen Pressekonferenz anläßlich des 25jährigen Jubiläums der Staatsgründung in Jajce an.

Während man über die Verfassungsreform diskutierte, ja manchmal sogar handfest stritt, während sich die kleineren Teilrepubliken um eine stärkere Dezentralisierung der Verwaltung bemühten und viele Serben das als zu weitgehende Unabhängigkeitsbestrebungen betrachteten, standen die Sowjets wieder einmal mit Säbelgerassel unmittel- bar vor der Haustür im ungarischen Grenzgebiet Für die jugoslawische Führung war dies ein Anlaß, darüber nachzudenken, ob die unleugbare Liberalisierung der letzten Jahre nicht doch zu rasch und zu weit fortgeschritten sei, weiter als dies für ein Land von der geopolitischen Lage und den innenpolitischen Spannungen Jugoslawiens erträglich ist.

Vorerst ist der emotielle Nationalismus auch im Norden noch nicht ganz tot, was vor allem für Kroatien gilt. Der Kulturverband „Matica Hrvatsko“ und nationalistische Studenten, bei denen freilich das politische Trotzalter mit einzukalkulieren ist, schlugen in Kroatien und somit jener Teilrepublik, die den stärksten Geburtenrückgang Jugoslawiens zu verzeichnen hat, im Zuge der Diskussion um die Verfassungsreform Töne an, die schließlich wieder einigen Stellen in Belgrad den Verdacht nahebrachten, kroatische Spitzenfunktionäre könnten mit „Ustascha“-Angehörigen in Verbindung stehen. Dieser Streit ist wenigstens offiziell beigelegt und wenn man jene Kroaten, die in den Agra- mer Cafes sitzen und am Abend jene Schaufensterfronten entlangspazieren, die sich auch in jeder westeuropäischen Stadt befinden könnten, zu einem politischen Gespräch ermuntern will, stößt man meist auf unin- teressierte Ohren. Auch die meisten Agramer Jugendlichen unterscheiden sich nicht von ihren westlichen Altersgenossen. Über Popmusik wissen sie mehr als über politische Zusammenhänge. Der junge Tankwart, der unseren Wagen volltankt, will unbedingt dafür in D-Mark bezahlt werden und wendet sich — nachdem er nur Dinar bekommt — wieder quer über die Straße einem Mädchen zu, das auch bereits dem Militäry- Look huldigt. Solche Erscheinungen sind Bronimir Cicak, dem 24jährigen Anführer der aufsässigen kroatischen Studenten zuwider. Wir treffen ihn in der Agramer Universität, in die inzwischen wieder Ruhe eingekehrt ist. Cicak scheint noch schneller resigniert zu haben, als Jahre vor ihm Rudi Dutschke und Daniel Cohn-Bendit. Vor wenigen Monaten noch hatten hier die Studenten nach dem unabhängigen kroatischen Staat gerufen, und Cicak hatte sie daran erinnert, daß dieser Staat auch sozialistisch sein müsse.

Er mag die Russen nicht, er mag auch die Serben und die derzeitigen kroatischen Spitzenpolitiker nicht, noch weniger mag er freilich die Exilkroaten. Und was er will? Die darauf folgende Antwort ist eigentlich keine Antwort, höchstens eine Ansammlung von Aussprüchen, deren Urheber von Marx bis Bernadette Devlin reichen dürften. Šrecko Bijelič, der Agramer Parteichef, hat für seine jungen Genossen ein verständnisvolles Lächeln. „Im Frühjahr haben sie das rotweiße Wappen Kroatiens noch auf der Brust getragen. Als dann die Russen ihre Manöver an unserer Grenze abhielten, wurde ihr Abzeichen kleiner und wanderte auf den Ärmel.“ Natürlich sei auch er ein bewußter Kroate, fügt Bijelič sofort hinzu, um eine Fehlinterpretation seiner Worte zu verhindern, doch die vorhandenen Probleme müßten sachlich und emotionslos gelöst werden. So etwa die Frage der Kreditgewährung. Von einer Million Jugoslawen, die im Ausland arbeiten und dem Land jährlich 500 Millionen Dollar an Devisen bringen, stellen die Kroaten 700.000 Gastarbeiter.

Dazu Bijelič: „Es gibt höchstens einen wirtschaftlichen Nationalismus. Wir wollen, daß die Devisen, die kroatische Arbeiter ins Land bringen, auch den Kroaten zur Verfügung stehen.“

Über ein Thema sprechen die Kroaten waniger offen — über die Exilkroaten. Dr. Branko Jelič, der in Berlin lebende Exilkroatenführer wird als Illusionist bezeichnet, der die Realität verkennt, wenn er meint, die Russen würden im Falle einer Intervention in Jugoslawien Kroatien den Kroaten überlassen. Das sagte Jelič aber, als er im Emigrantenblatt „Hrvatska Drzdva“ (Kroatischer Staat) im Herbst des Vorjahres schrieb: „Kroatien souverän und neutral würde den Intentionen der beiden Supermächte entsprechen.“

In der Redaktion der Belgrader Regierungszeitung „Politika“ gibt es ausgesprochene Österreichkenner. „Bei euch muß man angeblich bei zwei Parteien sein und immer die richtige Partei vorschieben, wenn man etwas erreichen will“, weiß ein Belgrader Kollege. Doch — ein Trost für uns Österreicher — über sein eigenes Land weiß er noch Ärgeres zu berichten: „Bei uns braucht man nur bei einer Partei sein, dafür soll man aber in sechs Republiken und zwei Regionen gleichzeitig geboren sein, etlichen verschiedenen Völkern angehören und gleich drei Konfessionen zugezählt werden.“ Dieser politische Witz hat einen realen Hintergrund, denn die obersten Führungsgremien müssen so zusammengesetzt sein, daß in ihrer Zusammenstellung meist schon die Hauptarbeit liegt.

Mit noch größerem Interesse wurde in Jugoslawien aber die Zusammensetzung des neugeschaffenen Staatspräsidiums beobachtet. Drei Vertreter jeder einzelnen Teilrepublik und je zwei Vertreter der autonomen Regionen sollen die kollektive Nachfolge Titos an treten. Diese 22 Staatspräsidenten wählen aus ihrem Kreis den Vorsitzenden, der wie in der Schweiz nach dem Rotationssystem jährlich ausgewechselt wird. Der erste Vorsitzende dieses Gremiums dürfte dieses Amt freilich bis zu seinem Ableben ausüben: Der Partisanenmarschall, Staatsgründer und Staatspräsident Jošip Broz Tito. Einen Staatspräsidenten, wie ihn die Schweiz kennt, wird es also erst nach dem Tod des starken Mannes geben, dem kein starker Mann mehr folgen soll.

Es mag zwar paradox klingen, hat jedoch etwas für sich, wenn ein Belgrader Journalist auf die Frage, welcher Umstand nach dem Abgang Titos in ęrster Linie entscheidend sein werde, mit der Feststellung „der Zufall“ antwortete.

Es kann wirklich sehr weitgehend vom Zufall abhängen, ob der Vielvölkerstaat auf dem Balkan nach dem Tod des „letzten Habsburgers“, wie Tito oft genannt wird, auseinanderbricht oder ob er Zusammenhalt wie Kantone, die zwar auf ihre gewisse Eigenständigkeit bedacht sind, aber doch ein höheres gemeinsames Ziel akzeptieren.