Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Identität im Treibsand

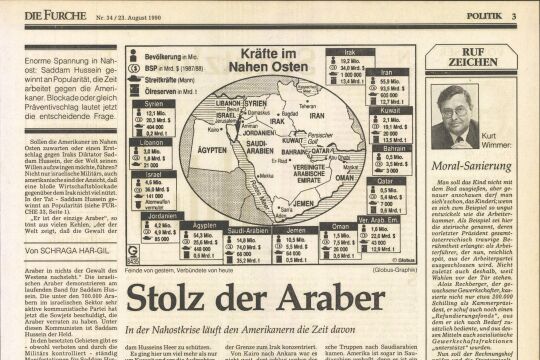

„Die Gewalt ist bei uns zu Hause" hat Drusenführer Walid Dschumblat einmal gesagt. Gerhard Kon- zelmann, der bekannte bundesdeutsche Kenner der arabischen Welt, bescheinigt der Gewalt „Hei- matrecht im Gebiet zwischen Mittelmeer und Per- sischem Golf". Die Autoren dieses Dossiers - alle- samt als Kenner ausgewiesen - zeichnen ein diffe- renziertes Bild der Krisenregion, die nicht ohne Schuld der Westmächte zu einer solchen wurde.

„Die Gewalt ist bei uns zu Hause" hat Drusenführer Walid Dschumblat einmal gesagt. Gerhard Kon- zelmann, der bekannte bundesdeutsche Kenner der arabischen Welt, bescheinigt der Gewalt „Hei- matrecht im Gebiet zwischen Mittelmeer und Per- sischem Golf". Die Autoren dieses Dossiers - alle- samt als Kenner ausgewiesen - zeichnen ein diffe- renziertes Bild der Krisenregion, die nicht ohne Schuld der Westmächte zu einer solchen wurde.

Die Menschen des Nahen und Mittieren Ostens können sich an Verschwörungstheorien kaum genug tun. Das liegt weniger an einer mythischen „orientalischen Phantasie", sondern an der histori- schen Erfahrung, besonders zu Anfang dieses Jahrhunderts, als der islamische Orient zum Spiel- ball fremder Mächte wurde. Seit- her ergeht man sich immer wieder in lebhaften Spekulationen über die Neugestaltung der Region.

Ein Texaner wird sich kaum mit der Erwartung schlafenlegen, als Bürger Mexikos aufzuwachen, weil die USA über Nacht einen Teil ih- res Staatsgebietes an einen Nach- barn verlieren könnten. Anders im

Mittleren Osten. Die Ereignisse von Kuweit haben nur bestätigt, was den Völkern des islamischen Orients stets bewußt war, daß nämlich die moderne Nationalstaatlichkeit feei- ne Fertigware ist, und daß die der- zeitigen Grenzen weniger Gültig- keit besitzen als anderswo.

Das Bewußtsein, Staatsangehö- rige künstlicher Gebilde zu sein, bedarf kaum ideologischer Auf- peitschung durch panarabische Na- tionalisten oder romantische Pan- Islamisten. Einige Staaten der Re- gion sind erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, andere so- gar erst nach dem Zweiten. Tief verwurzelte Nationalstaatlichkeit mit jahrhundertealter Tradition besitzt eigentlich nur das westlich- ste Randgebiet: Marokko (und zwar einschließlich der Westsahara).

Der überwiegende Teil Nordafri- kas und des Mittleren Ostens ge- hörte rund 500 Jahre lang zum Osmanischen Reich. Es gibt da gewisse Parallelen (natürlich mit dem Unterschied in der Epoche) zum „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation"; denn das Os- manische Reich war ein islamischer Universalstaat und hatte mit der Türkei von heute wenig gemein. Die Minister waren meist Armenier, Araber, Bosniaken, Griechen, Ge- orgier, Albaner und andere Nicht- Türken jenes Vielvölkerstaates.

Die letzten hundert Jahre des langlebigen Imperiums waren von Dekadenz geprägt. Deshalb fiel es den Kolonialmächten Frankreich, England und Rußland nicht schwer, das osmanische Kalifat schließlich zu zersäbeln und auf den Reißbret- tern europäischer Kanzleien Nach- folgestaaten zu entwerfen.

Die Engländer und die Franzo- sen scherten sich wenig um jene Aufteilung. Sie faßten einige Ge- biete zusammen und machten dar- aus das heutige Syrien und den heu- tigen Irak, ebenso Libanon und Pa- lästina beziehungsweise Israel. Jene Namen existierten immerhin seit altersher als Gebietesbezeichnun- gen. Jordanien dagegen ist eine völ- lige Neuschöpfung. Man schaue sich nur einmal die Grenzen dieses Königreiches an. Sie wurden in einem Londoner Büro mit dem Lineal gezogen. In der Region selbst

wurde kaum jemand gefragt, ob ihm diese Grenzziehungen paßten. Die Kolonialmächte vergabgen Kronen anstelle von Orden, und die Staats- gebiete waren wie Geschenkpak- kungen.

Drei voneinander recht unter- schiedliche Gebiete in Nordafrika wurde zu einem neuen Staat zu- sammengefaßt, der mit bemerkens- wertem Einfallsreichtum Libyen genannt wurde, obwohl das eigent- lich eine Erfindung der italienischen Kolonialarmee war, die an sich riß, was Engländerund Franzosen noch nicht unter sich aufgeteilt hatten.

Der Westteil Libyens, nämlich Tripolitanien, bildete zuvor mehr oder weniger eine Einheit mit dem heutigen Tunesien, während der Osten, also die Cyrenaika, engere Bindungen an Ägypten hatte.

Das südliche Drittel, Fezzan genannt, gehört eigentlich in einen Topf mit dem Tschad. Von einer solchen historischen Warte aus gesehen sind die unermüdlichen Bestrebungen Ghaddafis um poli- tische Ehen mit den Nachbarstaa- ten gar nicht so abwegig: die Libyer sind keine Nation, sondern ein will- kürlich zusammengeworfenes Konglomerat unterschiedlichster Völkerschaften ohne das einigende

Band eines historisch gewachsenen Nationalbewußtseins.

Syrien kann noch am ehesten eine Nationalstaatlichkeit behaupten; denn um Damaskus als uralte Me- tropole gibt es einen weiten Kreis rassisch und kulturell recht homo- gener Bevölkerung mit einem aus- geprägten Selbstverständnis als Syrer, das sich im wesentlichen aus dem arabischen Kalifat der Oma- yaden im siebten bis achten Jahr- hundert herleitet.

Jordanien ist das ganze Gegen- teil davon. Es ist sozusagen ein aus spielerischer Phantasie geborenes staatliches Mißgebilde, zusammen- gesetzt aus Stücken Syriens und Palästinas, Arabiens und des Irak. Der Urgroßvater des jetzigen Kö- nigs hieß ebenfalls Hussein, herrschte aber als lokaler Klein- fürst über die heilige Stadt Mekka. Im Ersten Weltkrieg paktierte er mit den Engländern gegen die Os- manen (von nun an „Türken" ge- nannt). Zur Belohnung wurden seine Nachkommen als Könige der von den Briten geschaffenen Staa- ten Irak und Jordanien eingesetzt (König Faisal von Irak wurde an- läßlich eines Volksaufstandes in Bagdad ermordet).

Der Urgroßvater, Sharif Hussein,

wurde von der Saud-Dynastie aus Arabien verdrängt. Im Zusammen- hang mit der Kuweit-Krise ist nun 1990 der alte Konflikt zwischen den Haschemiten, also der auf Sharif Hussein zurückgehenden Dynastie König Husseins, und dem Herr- scherclan der Saud wieder aufge- brochen. Es lassen sich Töne ver- nehmen, die an die dynastische Propaganda der zwanziger Jahre erinnern; König Hussein hatte sich ja erst einmal auf Seiten Saddam Husseins gestellt.

Nach der Auflösung des Osmani- schen Reiches war in den Ge- schichtsbüchern der neuentstande- nen arabischen Staaten erst einmal viel von den Schrecken der „Tür- kenherrschaft" zu lesen. Die „Tür- ken" wurden mit den britischen und französischen Imperialisten gleich- gesetzt. In den siebziger Jahren setzte jedoch ein Gesinnungswan- del ein, und neuerdings läßt sich eine Osmanen-Nostalgie feststellen.

Grund dafür sind die Leiden der Bevölkerungen, die sich zerrissen und durch künstliche Grenzen geplagt fühlen. Zur Osmanen-Zeit waren Ägypter und Syrer, Iraker und Jordanier, Libyer und Tune- sier, Algerier und Kuweitis alle Bürger desselben Staates. In den achtziger Jahren kam es immer häu- figer zu Massendeportationen, zum Beispiel wurden Zehntausende von Ägyptern und Tunesiern auf bru- talste Weise aus Libyen hinausge- worfen - teilweise von Sandkip- pern wie Steine auf die andere Sei- te der Grenze ausgeschüttet. Jor- danier können nicht nach Syrien reisen und Syrer nicht in den Irak. Überall sind Familien getrennt und Grenzüberquerungen sind fast immer mit Schikanen verbunden.

Die meisten Menschen im Nahen und Mittleren Osten haben es über- haupt schwer, einen Reisepaß zu bekommen. Deshalb sehnt man sich zurück nach den Zeiten des osma- nischen Einheitsstaates. Die Isla- misten produzieren eine umfang- reiche „Novalis-Literatur", in der die Zukunft im Zeichen eines auf- erstandenen Kalifats gesehen wird.

Jede Grenzniederreissung ist deshalb erst einmal populär, unge- achtet der neuen Leiden für eine Flut von Flüchtlingen. Für politi- sche Abenteurer wie Ghaddaf i oder Saddam Hussein ist es daher nahe- liegend, sich die Rolle eines Bis- marck oder Garibaldi anzumaßen

Die von fremden Händen in den

Wüstensand gezogenen Linien wer- den früher oder später mit Sicher- heit revidiert. Im Maghreb versucht man das durch Nachahmung der europäischen Wirtschaftsgemein- schaft. Schwerer noch ist es mit den Konflikten, deren Ursprung sich nicht so einfach den fremden Impe- rialisten in die Schuhe schieben läßt - wie etwa der Grenzkonflikt zwi- schen Saudi-Arabien und dem Jemen. Die Osmanen verwalteten zwar Kuweit von der heute iraki- schen Stadt Basra aus, die Kuwei- ter Herrscherfamilie hat aber eine Kleinfürstentradition von mehr als 200 Jahren. Die As-Sabach wurden nicht von den Engländern einge- setzt wie Husseins Haschemiten- dynastie in Jordanien.

Der Nahe und Mittlere Osten ist in jedem Fall ein Mosaik der Kom- plexitäten. Stärker als anderswo in

der Welt fühlen sich die Menschen dieser Region von außen manipu- liert. Angesichts der phantasievol- len Grenzen in den Wanderdünen gibt es ein nicht enden- wollendes Ringen um Identität:

„Wer sind wir eigentlich? Wohin gehören wir? Wann werden wir unser Schicksal endlich selbst bestimmen können - ohne Ein- mischung fremder Mächte? Wann werden wir darauf verzichten kön- nen, Schutzmäch- te außerhalb der Region herbeizu- rufen?"

Die Widersprü- che liegen schon in den Fragen. Klä- rende Antworten werden wohl auf sich warten lassen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)