Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

In Schwarzafrika ist Demokratie eine Ausnahme

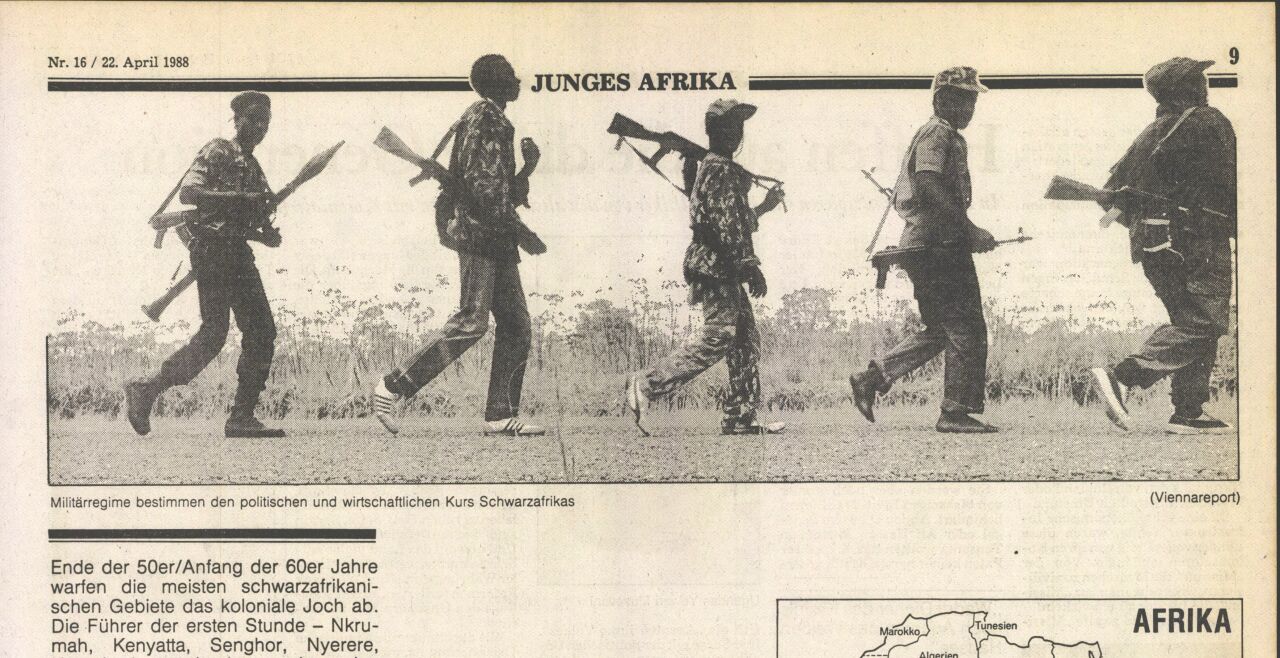

Ende der 50er/Anfang der 60er Jahre warfen die meisten schwarzafrikanischen Gebiete das koloniale Joch ab. Die Führer der ersten Stunde - Nkru-mah, Kenyatta, Senghor, Nyerere, Kaunda, Lumumba - versuchten eine humanitäre Politik. Wird diese in der dritten Generation greifen?

Ende der 50er/Anfang der 60er Jahre warfen die meisten schwarzafrikanischen Gebiete das koloniale Joch ab. Die Führer der ersten Stunde - Nkru-mah, Kenyatta, Senghor, Nyerere, Kaunda, Lumumba - versuchten eine humanitäre Politik. Wird diese in der dritten Generation greifen?

Die ehemaligen Kolonialherren haben, als sie die afrikanischen Länder in die Unabhängigkeit entließen, in Ubereinstimmung mit den damaligen afrikanischen Politikern Konstitutionen geschaffen, deren Inhalt nicht mit den örtlichen afrikanischen Kulturen übereinstimmte. In diesen Verfassungen waren zum Beispiel die Kontrolle über die ausübende Macht, die Verteidigung der Freiheit, die Grundlagen der gewählten und Verantwortung tragenden Regierung sowie andere demokratische Prinzipien verankert.

Aber ein Land nach dem anderen ging systematisch von diesen Grundlagen ab oder umging sie. Die Mehrheit der afrikanischen politischen Führer wählte ein au-

toritäres System oder die extreme Autokratie.

1985 stand jedes zweite afrikanische Land unter einer Militärherrschaft. Der andere Teil der Staaten hatte eine Einparteienregierung, eine Monarchie oder einen „mexikanischen“ Pluralismus. Afrika schwankt zwischen zwei Staatsmodellen: dem Staatssystem, das auf einer Gesetzgebung basiert, und jenem autokratischen System, das auf den Prinzipien der Treue, der Loyalität und der Unterordnung aufbaut.

In den von Militärregimen geführten Staaten dominiert das Kriegsprinzip. In der Armee gibt es keinen Ungehorsam. Und Soldaten, die mit Hilfe eines Staatsstreiches an die Macht kommen, fordern von ihren Bürgern blinden Gehorsam. Sie befehlen und verbreiten Schrecken. Die Gefängnisse werden zu Friedhöfen oder — im besten Fall — zu „Dauerhotels“ für aufmüpfige Bürger.

Angriffe auf die „Staatssicherheit“ werden vor dem Kriegsgericht abgehandelt. Was heißt, daß der Angeklagte meistens vor dem Scharfrichter landet.

Das Militärregime von Guinea-Conakry ließ 1987 mehr als 100 Soldaten und Bürger erschießen, weil ein Offizier einen Staatsstreich versucht hatte. Und ein Unteroffizier von Liberia, der

selbsternannte General Samuel Doe, hätte 1980 — zu Beginn seiner Machtausübung — die Goldene Palme fürs Erschießen von Menschen gewinnen können.

Die Offiziers-Präsidenten sind absolute Herrscher über ihre Länder. Idi Amin in Uganda war dafür ein sprechendes Beispiel. Wie“ viele andere afrikanische Staatsführer sind sich diese Politiker sicher, daß alles, was dem Staat gehört, ihr persönliches Eigentum ist.

Manchmal lassen diese Militärregierungen noch einen gewissen Pluralismus zu, der aber „im Schritt gehen“ muß. Liberia, Madagaskar und Nigeria sind dafür Beispiele. Zumeist verbietet die Militärregierung einfach alle politischen Parteien.

Einige Regime haben nach ein paar Jahren an der Macht mit ihren ewigen „Kriegskomitees der Rettung“ oder „der nationalen Wiederherstellung“ Einparteiensysteme entwickelt. Dann wählten sie entweder das liberale ökonomische System oder sie verfielen pseudorevolutionären, marxistischen Losungen. Burundi, Zentralafrika, Mali, Somalia und Togo beispielsweise wandelten sich von einem reinen Militärregime zu einem Regime mit bürgerlichem Charakter.

Doch diese Regime befinden sich in einem Teufelskreis: Sie enden in einer Folge von militärischen Umstürzen. Nigeria hält den Rekord, gefolgt von Burkina Faso (Obervolta).

Nicht alle bürgerlichen Systeme mit einer Einheitspartei sind

auf die gleiche Art und Weise autoritär. Es gibt auch Ansätze zu einer Meinungsvielfalt innerhalb der einen Partei. Dafür stehen die Elfenbeinküste, Kenia, Sambia oder Tansania.

Die meisten Führer von Einheitsparteien lehnen den Mehrparteienstaat ab, weil er „die Quelle von Unordnung und Spaltung der Menschen ist“ (wie es in Gabun formuliert wurde).

Staaten, die einerseits zufriedene Unterordnung fordern und andererseits die Verfassung respektieren, sind in der Minderheit. Das Sicherheitsdenken und die Ungewißheit drängen die Führer, ^ale oder imaginäre Oppositionen zu beseitigen, manchmal sogar im Ausland. Darin haben das Guinea des verstorbenen Sekou Toure und das Libyen Oberst Muammar AI Ghaddafis zweifelhafte Berühmtheit erlangt.

Mobutu Sese Seko aus Zaire und Omar Bongo aus Gabun geben sich als Demokraten aus, aber auch sie verfolgen die Opposition bis ins Ausland. Eintausend Zairer leben als politische Flüchtlinge in der Schweiz und in Belgien. Alle diese Regime haben kritische Medien verboten. Ihre Parlamente sind ein Forum der Einstimmigkeit und der großen Stille.

Anspielungen westlicher

Freunde bezüglich der Menschenrechte werden ignoriert oder füh-

ren zum Zerwürfnis. Frankreich weiß das. Deshalb resignieren die ehemaligen Kolonialmächte manchmal - oder werden zu Komplizen, um die politische Stabilität zur Sicherung ihrer Interessen zu bewahren.

Ungefähr 14 Länder, zu denen Kapverden, Libyen, San Tome e Principe und Ghana gehören, haben eine Einheitspartei anderer Prägung. Sie haben marxistische Regime oder sogenannte „Volksregime“. Die Einheitspartei wird damit gerechtfertigt, daß „der Vielparteienstaat eine bourgeoise Maskerade mit einer Gruppe von Leuten in verschiedenen Parteien ist, die dieselben Interessen verfolgen“.

Im Einparteiensystem marxistischer Prägung ist das .Volk in vielfältigen Basisgruppen aber nur fiktiv vertreten. Diese revolutionären Systeme unterscheiden sich in ihrer Intoleranz nicht sehr von den liberalen Regimen. Das Ghana Jerry Rawlings ist eine Ausnahme.

Nur in fünf Ländern - das sind weniger als ein Achtel aller afrikanischen Staaten, existiert ein politischer Wettbewerb zwischen den Parteien, das heißt ein Mehrparteienstaat, der manchmal kontrolliert wird, weil die Toleranz derer, die an der Macht sitzen, sehr gering ist.

So eine „Feigenblattdemokratie“ dient der guten Reputation im Ausland. Uganda (Yoweri Muse-veni) und Gambia nützen diesen Spieleinsatz. Aber abgesehen von Botswana existiert in diesen Ländern die wirklich freie, öffent-

liche Widerrede nicht.

Auf dem Kontinent, auf dem Militärregime, Einheitsparteien oder im besten Fall kontrollierte Demokratien herrschen, ist Senegal mit seinen 17 Parteien bei sieben Millionen Einwohnern eine Ausnahme. Dieser Staat hat heute die Möglichkeit, sich zu einer vollen Demokratie zu entwickeln. Er könnte beweisen, daß auch in Afrika eine Demokratie möglich ist.

Die Oppositionsparteien in den demo-autokratischen Systemen existieren im Untergrund, in der schweigenden, kontrollierten Legalität oder im Exil. Sie sind oft diffus oder individualistisch aufgebaut. Konflikte zwischen starken Persönlichkeiten und latenter Subjektivismus sind ihre Schwächen.

-Nach einer langen Unbeweg-lichkeit beginnt die afrikanische Gesellschaft, auf die autokratischen Regime zu reagieren. Die Gründung der afrikanischen Charta für Menschenrechte, die 1986 nach Ratifizierung durch 36 Länder (zwei Drittel der afrikanischen Staaten) ihre Arbeit begonnen hat, ist ein Signal dafür.

Vielleicht kommt es zur Gründung echter Bewegungen als Garanten für die Demokratisierung des afrikanischen politischen Systems. Auch die ökonomischen Spannungen können den Weg zur Demokratie auf dem Kontinent beschleunigen. Eine Revision der Dogmen der Unabhängigkeit und die schwierige Neugestaltung des Finanzwesens führen zu einem offeneren politischen System.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!