Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Kunst ist nicht demokratisch

Der Kärntner Heimo Zobernig erhielt heuerden Otto-Mauer-Preis. Seine einfach aussehenden Objekte beziehen kritisch Stellung zum Kunstbetrieb.

Der Kärntner Heimo Zobernig erhielt heuerden Otto-Mauer-Preis. Seine einfach aussehenden Objekte beziehen kritisch Stellung zum Kunstbetrieb.

Heimo Zobernig hat kein eigentliches Atelier, er arbeitet für seine Ausstellungen „vor Ort”: „Das spart Transportkosten und man lernt gleichzeitig die Bedingungen kennen, unter denen anderswo Kunst wahrgenommen wird”, meint er. Für seine Auftragsarbeiten entwerfe er gewöhnlich ein Modell, die Ausführung erfolge dann durch bestimmte Werkstätten oder Handwerker, mit denen er zum Teil schon lange zusammenarbeite. Das Werk wird erst am Ort „zusammengebaut”. Manchmal fertige er auch selbst eine Prototype von Hand an, die der Schlosser, Tischler nachbaut: „Ich muß über die Materialverarbeitung genau Bescheid wissen”. Den letzten Feinschliff an jemanden anderen zu delegieren, fällt Zobernig schwer, da greift er schon selbst zum Malerpinsel und streicht beispielsweise seine „Bartische” genau in der gewünschten Farbnuance. Auch die Kataloge seiner Ausstellungen entwirft er selbst.

Im neugeordneten Museum für angewandte Kunst in Wien hat Zobernig die Schausammlung „Wiener Werkstätte” gestaltet. Die Beschäftigung mit der Zeit und ihren Kunstströmungen, mit den zur Schau zu stellenden Objekten, war dafür eine wichtige Voraussetzung, Skizzen und Modelle der Vitrinen und deren Aufstellung im Raum sind der Ausführung vorangegangen: „Die Kunst hegt im Erkennen von Zusammenhängen, im Entwickeln von Ideen und Vorstellungen, nicht im Hand wer klichen.

Zobernig ist in der Umgebung des kärntnerischen Kötschach-Mauthen geboren, hatte einen schnitzenden und malenden Kriegsinvaliden zum Vater, für den Rüben war das Künstlerische, Handwerkliche selbstverständlich. Nach dem Besuch der HTL in Klagenfurt entschied er sich für den Weg nach Wien, an die Akademie am Schillerplatz.-Er wurde in die Bühnenbildklasse von Lois Egg aufgenommen. „Es war die Zeit der neuen Ideen, Joseph Beuys war ein Idol, aktuelle intellektuelle Strömungen fanden über das Theater Eingang in die liberal geführte Klasse”, resümiert der Künstler. Nach drei Jahren wechselte er zum Bühnenbildner Erich Won-der, einem Egg-Schüler, an die Hochschule für angewandte Kunst. „Die Zeit an der Akademie war sehr wichtig für mich, man lernte die verschiedensten Richtungen kennen, setzte sich mit den unterschiedlichsten Menschen auseinander. Man entwickelte die Zugehörigkeit zu einer bestimmen Gruppierung.”

Zunächst sei er mit Video-Filmen an die Öffentlichkeit getreten und habe als Bühnenbildassistent bei Hans Hoffer gearbeitet, an Burgtheater, Josef Stadt, Volks-theater, Ensembletheater, bei Stücken wie „Der Bauer als Millionär” oder „Die Unbekannte aus der Seine”. Als Dreiund-zwanzigj ähriger wurde er als Bühnenbildner ans Frankfurter Schauspielhaus berufen, für Heiner Müllers „Quartett”, Peter Handkes „Über die Dörfer”. („Ich habe sehr viel gelernt dort.”) Trotzdem blieb ihm die Entscheidung für den weiteren Weg nicht erspart - und der lag nicht beim Bühnenbild.

„In Wien fing es dann langsam an mit Ausstellungen, in der Galerie nächst St. Stephan, in der Galerie Pakesch. Galerien beobachten die Szene, suchen neue Talente, man kennt jemanden, der in dieser Galerie ausgestellt hat, möchte auch in diesem Umfeld vertreten sein, man redet sich zusammen. Niemand pilgert mit seiner Mappe in eine Galerie”, schildert Zobernig den üblichen Weg.

„Kunst als politische Anteilnahme an der Gesellschaft ist für mich eine wichtige Tradition. Die soziale Utopie eines menschenwürdigen Zusammenlebens aller steht irgendwie vor Augen.”

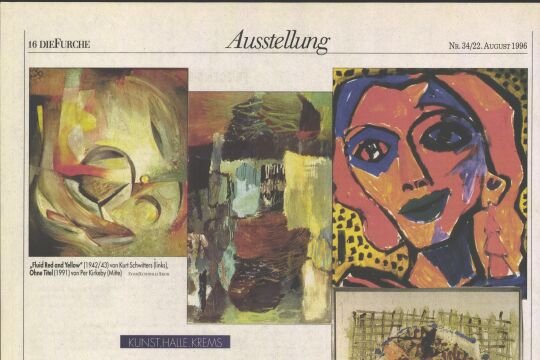

Verblüffend ist die Geschichte von Zobernigs 1989 von der Ersten Allgemeinen Generali-Foun-dation erworbenem Objekt „Ohne Titel”. Nach dessen Aufstellung im neuerrichten Gebäude der EA-Generaldirektion in Wien stand am nächsten Tag ein analoges Objekt in Grün gegenüber. Vermutlich von den Hausarbeitern nachgebaut, löste diese Aktion natürlich innerhalb des Unternehmens intensive Diskussionen aus.

„Die Haltung gegenüber der Kunst macht ja die Kunst aus”, provoziert Zobernig. Alltagsobjekte so darzustellen, daß man ihren Kunstwert sieht, sei das nicht Kunst? Bisher verwendete wertvolle Materialien durch Alltags- oder Abfallmaterial zu ersetzen zeige, was Kunst tatsächlich ausmacht. Eine Skulptur erlange nur im Museum Bedeutung, auf der Straße würde sie als Abfall wahrgenommen. Insofern . sei Kunst nicht demokratisch, würde nur von Spezialisten als Kunst definiert.

Schon vor einigen Jahren hat Zobernig einmal beim Otto-Mauer-Wettbewerb eingereicht.

„Kunst basiert für mich auf dem Glauben* Künstler sind irgendwie Gottsucher. Für mich ist wichtig, die Wirklichkeit so gut wie möglich zu erfassen, aber da bleibt noch immer ein Rest.” Im Falle eines Auftragswerkes für eine Kirche käme es auf den Zusammenhang, auf das Umfeld an, in dem das Werk entstehen und stehen würde.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!