Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Leben lernen am Tümpel

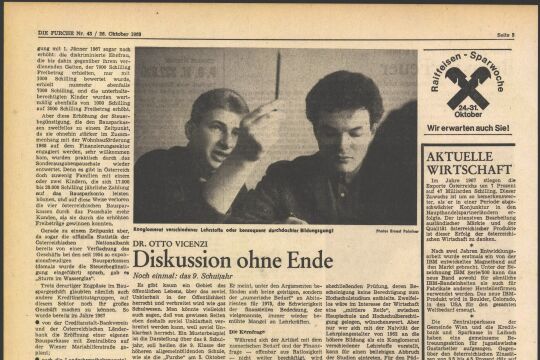

Was in diesem Schuljahr noch an rund 150 Schulen erprobt wird und bei der Planung die heftigsten Diskussionen ausgelöst hatte, wurde jetzt endgültig verabschiedet: Die Reform der Lehrpläne der Unterstufe der AHS sowie der Hauptschulen und Einführung der sogenannten Neuen Hauptschule. Vom Nationalrat am 30. Juni 1982 beschlossen, tritt diese 7. Schulorganisati-onsgesetznovelle mit 1. September 1985 an allen Schulen in Kraft.

Seit der Beschlußfassung hagelte es Querschüsse aus allen Ek-ken, war von Husch-Pfusch-Aktion des Unterrichtsministeriums, Nivellierung nach unten, Einführung der Gesamtschule durch die Hintertür und sonstigen Pferdefüßen die Rede.

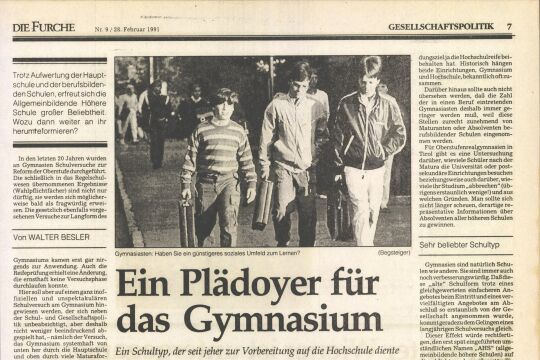

Die neue Devise, die der Anlaß für die Reform der Hauptschule und der Lehrpläne war, hieß Chancengleichheit. Durch ein gemeinsames Lehrangebot für alle 10- bis 14jährigen an der Unterstufe der AHS und der Hauptschule soll letzteren die Möglichkeit gegeben werden, problemlos zu wechseln und die Matura doch noch zu machen.

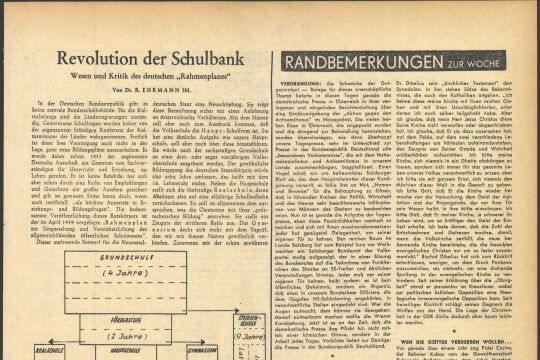

Die Strukturänderung der Hauptschulen dazu sieht folgendes vor: Die wesentliche Neuerung ist die Abschaffung der beiden Klassenzüge. Statt dessen kommen alle Kinder in eine sogenannte Stammklasse. Nur in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Mathematik und lebende Fremdsprache werden die Schüler in drei Leistungsgruppen aufgelöst, je nach Niveau und Begabung.

Diese Einteilung erfolgt nach einer Beobachtungszeit von 12 Wochen durch eine mündliche oder schriftliche Leistungsfeststellung. Bis zu dreimal erhält aber jeder Schüler während des Jahres die Möglichkeit, in die bessere Leistungsgruppe aufzusteigen. Die Anforderungen der ersten Gruppe entsprechen jenen der Unterstufe der AHS.

Durch die Leistungsdifferenzierung und die kleineren Schülerzahlen erhofft sich Unterrichtsminister Herbert Moritz die Förderung talentierter Hauptschüler und eine deutliche Reduzierung der „Sitzenbleiber".

Neben dieser Strukturänderung und Einführung der Neuen Hauptschule ist auch eine Reform der Bildungsinhalte vorgesehen.

Wieder einmal werden die Lehrpläne entrümpelt, um sie, wie es heißt, den Gegebenheiten und Problemen unserer Zeit anzupassen. Das bedeutet für die wichtigen Unterrichtsgegenstände konkret:

• Deutsch: Neu an diesem Gegenstand ist eine Verschiebung in Richtung besser sprechen lernen. Den Klagen über zunehmend schlechter werdende Rechtschreibkenntnisse wird allerdings nicht Rechnung getragen. Sprechen sei viel wichtiger als Rechtschreiben können, glaubt man jetzt im Unterrichtsministerium.

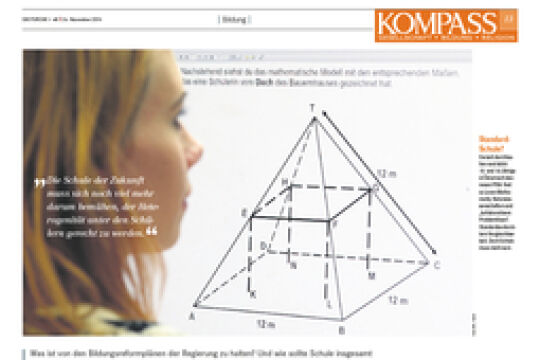

• Mathematik: Hier will man ein verstärktes Augenmerk auf die Lösung von praxisorientierten Problemen legen und die Mengenlehre, sofern sie sich nicht mit konkreten Aufgaben in Verbindung bringen läßt, zurücknehmen.

• Fremdsprachen: Grammatik soll nicht mehr „gedrillt" und Vokabel „gestuckt" werden, sondern mehr gelesen und gesprochen werden. (Erstmals müssen alle Hauptschüler eine lebende Fremdsprache lernen.)

• Geschichte: Durch die Straffung der älteren Geschichte wird ein deutlicher Schwerpunkt auf die Zeitgeschichte gelegt.

Die neuen Lehrpläne bringen auch ein zusätzliches Bildungsangebot:

Im Rahmen der Umwelterziehung sollen die Schüler das ökologische System verstehen lernen und praktische Projekte wie die Betreuung eines Tümpels durchführen.

Ebenfalls neu ist die Friedenserziehung als Unterrichtsprinzip, die aus der politischen Bildung herausgenommen wurde.

Für den Vorstand des Institutes für Pädagogik, Professor Marian Heitger, ist dieses Einfließen von modernen Begriffen wie Friedenserziehung und Umweltschutz und die praktische Umsetzung nur eine Projektion von frommen Wünschen, aber kein Schlüssel für die Bewältigung der Zukunft. Was nützt die Betreuung eines Tümpels, wenn Bescheidenheit und Nicht-alles-gleich-haben-Wollen längst keine Tugenden unserer Zeit mehr sind? Die Hoffnungen, die durch die Reform der Lehrpläne und mehr Praxisorientierung auf die Kinder gesetzt werden, um Gegenwartsprobleme zu lösen, sind für Heitger ein Schritt mehr weg von der Schule als Rahmen für die Bildung einer Persönlichkeit. Dazu kommt, daß ohne entsprechendes Verständnis und den pädagogischen Fähigkeiten im Vermitteln von Zusammenhängen durch die Lehrer, die Reform der Lehrpläne ohnehin im leeren Raum hängt.

Das größte Mißverständnis ist aber für Heitger, daß Chancengleichheit noch immer mit der Erreichung von gleichen Ergebnissen, nämlich dem Maturazeugnis, gleichgesetzt wird. Ein Horn, in das auch die FPÖ bläst. Für die FP-Bildungsreferentin im Parlamentsclub, Maria-Luise Janota, sind die neuen Lehrpläne außerdem programmierter Schulstreß. Durch die Vermehrung und breite Fächerung des Lernstoffes besteht die Gefahr, daß die Schüler nichts mehr gut beherrschen, sondern von allen Problemen nur einen „Anflug" haben. Sieht man sich die neuen Lehrpläne an, kann man in Abwandlung der alten Schulweisheit „Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir" sicherlich sagen: „Nicht für uns, sondern hauptsächlich für die Bewältigung der Probleme der andern lernen wir".

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!