Erdbeben und Flucht: Trümmerpolitik

Das Jahrhundertbeben in der Türkei und Syrien brachte nicht nur unfassbares Leid, sondern offenbart einmal mehr die fehlende politische Ehrlichkeit in puncto Flucht. Was nun zu tun wäre.

Das Jahrhundertbeben in der Türkei und Syrien brachte nicht nur unfassbares Leid, sondern offenbart einmal mehr die fehlende politische Ehrlichkeit in puncto Flucht. Was nun zu tun wäre.

Als am 1. November 1755 in Lissabon die Erde bebte, danach ein Tsunami die Stadt überrollte und schließlich noch eine Feuersbrunst wütete, starben nicht nur über 60.000 Menschen. Es starb bei vielen auch der Optimismus der Aufklärung – und der Glaube daran, dass diese Welt die beste aller möglichen sei, erschaffen von einem gütigen Gott. Wie sonst, fragten damalige Zeitgenossen von England bis Königsberg, habe dieser so viel Leid zulassen können?

Heute hat sich diese Theodizee-Frage längst in die individuell-religiöse Sphäre verlagert. Die Frage nach der politischen Verantwortung stellen sich Menschen, die ihre Familie und jede Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren haben, freilich einst wie jetzt. Wer ist Schuld daran, dass nach dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar im türkisch-syrischen Grenzgebiet so viele Häuser kollabierten – besonders rasch jene, die nach dem Beben von 1999 und der Einführung einer eigenen Steuer eigentlich „erdbebensicher“ hätten gebaut werden sollen? Mit jedem toten Körper, der aus den Trümmern gezogen wird, steigt die Wut auf eine Regierung, die nicht nur autokratisch, sondern auch korrupt und dysfunktional agierte. Ob all dies die Macht Recep Tayyip Erdoğans zum Einsturz bringt oder dieser die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai verschiebt, wird sich zeigen.

Versagt hat in der Katastrophe freilich auch die internationale Gemeinschaft. „Wir haben die Menschen im Nordwesten Syriens bisher im Stich gelassen“, gestand UN-Nothilfekoordinator Martin Griffith vergangenen Sonntag auf Twitter. Erst eine Woche nach dem Beben lenkte Machthaber Baschar Al-Assad ein und öffnete zwei weitere Übergänge an der türkisch-syrischen Grenze für Hilfskonvois ins ohnehin bürgerkriegsverheerte Land. Das vorangegangene Gezerre im UN-Sicherheitsrat zeigte einmal mehr dessen Zahnlosigkeit.

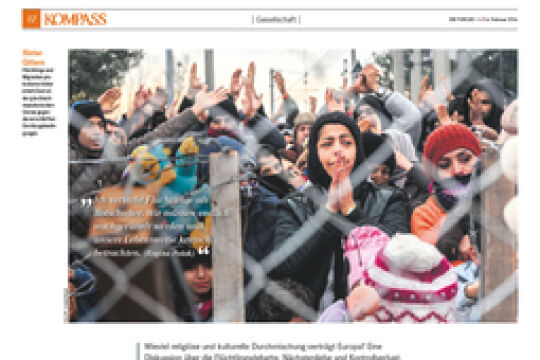

Zäune als Lösung des Problems?

Und die Europäische Union? Dort war man vergangene Woche eigentlich mit dem Bauen von Zäunen beschäftigt. Zumindest hatte die österreichische Regierung im Vorfeld des von ihr geforderten Sondergipfels zur Asyl- und Migrationspolitik deren gemeinsame Finanzierung an den EU-Außengrenzen gefordert. Beschlossen wurden zwar nur Mittel für „Infrastruktur“ sowie zwei Pilotprojekte. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bewertete dies dennoch als Erfolg, wie er Dienstag dieser Woche im zweiten „Kanzlergespräch“ vor Journalistinnen und Journalisten bekräftigte: Immerhin sei es gelungen, Asyl und Migration wieder auf die EU-Agenda zu bringen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!