Moria: Bürgertum und Barbarei

Moria steht als Sinnbild für Europas Versagen im Umgang mit Flucht und Migration. Die Rohheit, mit der dieses Drama nun innenpolitisch instrumentalisiert wird, ist unerträglich.

Moria steht als Sinnbild für Europas Versagen im Umgang mit Flucht und Migration. Die Rohheit, mit der dieses Drama nun innenpolitisch instrumentalisiert wird, ist unerträglich.

Alexander Schallenberg hat Abbitte geleistet: „Wenn ich damit jemandem zu nahe getreten bin oder jemanden gar verletzt habe, stehe ich nicht an, mich dafür zu entschuldigen“, meinte der Außenminister zuletzt in der Kleinen Zeitung. Zu hohe Wellen hatten jene Worte geschlagen, mit denen der oberste Diplomat davor in der „ZiB 2“ das kategorische Nein der Bundesregierung zur Aufnahme auch nur eines einzigen Menschen aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria rechtfertigen wollte: Das „Geschrei nach Verteilung“ könne nicht die Lösung sein, sagte Schallenberg; sende man Signale aus, dass es Hoffnung gebe, nach Europa zu gelangen, dann würden bald wieder tausende Flüchtlinge an den Grenzen stehen. Ob dies angesichts der verzweifelten Lage von 13.000 Menschen nicht zynisch sei? Nein – nur „realistischer Pragmatismus“.

Der Aufschrei war groß – auch im bürgerlichen Lager und sogar im Boulevard. Signale der Härte war man von der türkisen ÖVP gewohnt, ja sie wurde und wird dafür gewählt – aber mit diesen Worten in einer akuten Notsituation wurden Sperrlinien überschritten. Hinter feinem SchönbrunnerDeutsch klang plötzlich überraschend deutlich jener „Jargon der Verachtung“ durch, den der Soziologe Wilhelm Heitmeyer als Merkmal „roher Bürgerlichkeit“ bezeichnete – geprägt von Missachtung und Abwertung von „denen da unten“.

Union ohne Solidarität und Plan

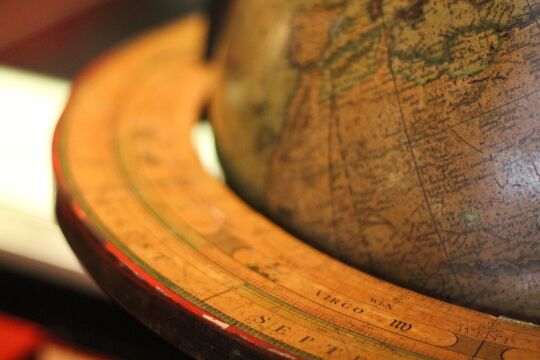

Weiter unten als in Moria kann man kaum sein. Seit Monaten, ja Jahren müssen hier Männer, Frauen, Kinder und unbegleitete Jugendliche unter unbeschreiblichen Bedingungen ausharren, seit März wurden coronabedingt zudem Ausgangssperren verhängt. Eine Falle, die Menschen bricht – entstanden durch das Versagen griechischer Behörden und eine Europäische Union ohne Solidarität und Plan.

Dass sich dieses explosive Gemisch nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich entzündet hat, darf niemanden verwundern. Dabei ist es sekundär, ob die vermutliche Brandstiftung durch die Flüchtlinge selbst aus Berechnung oder Verzweiflung erfolgte, wie der Theologe Ulrich Körtner vergangenen Sonntag in der Diskussionssendung Im Zentrum klarstellte. Nachdem die Tat vermutlich nicht nach vorheriger Abstimmung begangen wurde, sind die allermeisten wie der Opfer. Umso zynischer, wenn Innenminister Karl Nehammer pauschalierend von „Gewalttätern“ spricht, die in Österreich kein Asyl erhalten dürften. Und umso unerträglicher, wenn „Symbolpolitik“ in Form der Aufnahme einzelner Flüchtlinge abgelehnt - und zugleich klare „Symbolpolitik“ mit Hinblick auf die Wiener Wahl und die freiheitlichen Leihstimmen betrieben wird.

Nein, Moria ist nicht der einzige Ort, an dem Menschen in Elend leben müssen, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz regelmäßig betont. Aber er ist auf europäischem Boden und zwingt daher zur Verantwortung. So wichtig das humanitäre Paket ist, das ÖVP und Grüne am Montag schnürten: Um Druck herauszunehmen (auch innerhalb der Inselbevölkerung), führt vorerst an einer teilweisen Evakuierung der Lager kein Weg vorbei. Und nein, ein Vergleich mit dem Jahr 2015 und vermeintlicher „Sogwirkung“ hinkt: Die Grenzen sind dicht, kein Staat nimmt heute Flüchtlinge ungeprüft ins Land.

„Die Bilder des Elends schreien zum Himmel und rufen uns in eine Verantwortung, von der wir uns nicht dispensieren können“, hat die Österreichische Bischofskonferenz in einer klaren Stellungnahme zum Drama von Moria formuliert. „Europa hat die Kraft zur Solidarität – sie ist jetzt gefragt.“ Auch Österreich hat diese Kraft. Und auch die nach ihrem Selbstverständnis bürgerliche Volkspartei. „Realistischer Pragmatismus“ nach aktueller Spielart führt hingegen zur Entwürdigung von Menschen. Man nennt das auch Barbarei.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!