ÖVP und SPÖ: Die rechten Visionen

Während der Kanzler mit einer Retro-Rede zur „Zukunft der Nation“ irritierte, kämpft die SPÖ nun offen über ihre Richtung. Beiden fehlt vorerst die große Erzählung – zur Freude der FPÖ.

Während der Kanzler mit einer Retro-Rede zur „Zukunft der Nation“ irritierte, kämpft die SPÖ nun offen über ihre Richtung. Beiden fehlt vorerst die große Erzählung – zur Freude der FPÖ.

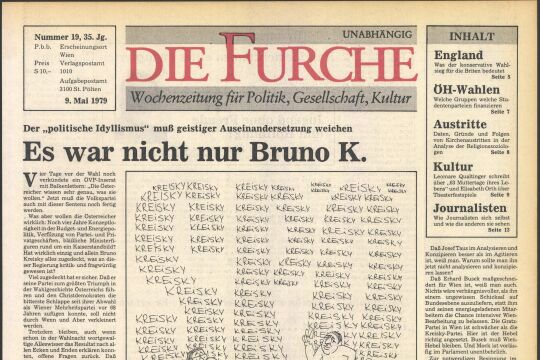

Man kennt den Satz. Aber nicht alle kennen seine verworrene Geschichte. „Wer Visionen hat, braucht einen Arzt“, soll der einstige SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky im Frühling 1988 beim SPÖ-Parteitag im Wiener Konzerthaus gesagt haben. Dass dieses Bonmot dem Ex-Banker nie im Wortlaut über die Lippen gekommen ist, sondern vorerst nur eine Pointe im Profil-Bericht von Hubertus Czernin war, erfuhr man erst später. Doch es passte einfach zu gut zum pragmatischen „Nadelstreif-Kanzler“, der vielen das Erbe Kreiskys zu verraten schien.

Heute weiß man um die Kraft und Macht von politischen Visionen – auch wenn man mittlerweile lieber von „Erzählungen“ oder „Narrativen“ spricht. So wichtig Pragmatismus, Kompromissfähigkeit und taktisches Geschick in der politischen Alltagsarbeit sind, so zentral ist es, medial als jemand rezipiert zu werden, der eine konkrete Vorstellung davon hat, wie sich dieses Land entwickeln soll.

Sebastian Kurz konnte den Menschen dieses Gefühl in beeindruckender Weise vermitteln – und damit Wahlen gewinnen. Mit welcher politischen (Un-)Kultur das einherging und wie wenig Substanzielles tatsächlich erreicht wurde, zeigte sich erst retrospektiv.

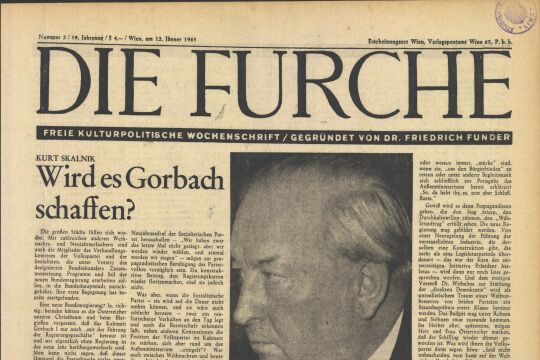

Karl Nehammer, bislang vor allem als „Krisenkanzler“ gefordert, versuchte die visionäre Leerstelle nun mit einer „Rede zur Zukunft der Nation“ zu füllen. Was blieb, war freilich vor allem Irritation. Sie betraf nicht nur die Grundsatzfrage, ob sich hier der Kanzler oder der ÖVP-Chef an „die Nation“ gewandt hatte (es war der Parteichef) bzw. ob das Umwerben freiheitlicher Wähler nur der bevorstehenden Landtagswahl in Salzburg geschuldet war oder schon eine Vorentscheidung in Richtung 2024 darstellte.

„Untergangsirrsinnige“ Wissenschaft?

Noch grundlegender war die Irritation darüber, wie sehr hier ein bürgerlicher Regierungschef – bei aller legitimer Betonung von Leistungsbereitschaft, Eigentum und Bildung – bereit war, „das größte Problem, das auf uns zukommt“ (Copyright: Christoph Badelt), nämlich die längst spürbare Klimakrise, in seiner Dringlichkeit als „Untergangsirrsinn“ zu relativieren. Man mag über die Methoden junger „Klimakleber“ geteilter Meinung sein – aber dass ihre Sorgen wissenschaftlich begründet sind, ist unbestritten. Was aber ist eine Zukunftsvision wert, die zwar nach der Pandemie das Gemeinsame einmahnt, sich aber über die Sorgen und Ängste der Jungen, die plausiblen Szenarien der Wissenschaft und nicht zuletzt das Prinzip Verantwortung hinwegsetzt? Auch und gerade für Visionen gilt das Wort von Walter Scheel: „Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, das Populäre zu tun. Seine Aufgabe ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen.“

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!