Mandatar im Hohen Haus - das unbekannte Wesen

Die Arbeiten sozialistischer Parteidenker am neuen Grundsatzprogramm haben eine alte Idee zu Tage gebracht: Wiens Bürgermeister Leopold Gratz, zur Zeit auch Vorsitzender der Demokratie-Kommission seiner Partei, schlägt ein neues Wahlrecht vor, bei dem der Grundsatz der Persönlichkeitswahl besser als bisher zum Durchbruch kommen soll.

Die Arbeiten sozialistischer Parteidenker am neuen Grundsatzprogramm haben eine alte Idee zu Tage gebracht: Wiens Bürgermeister Leopold Gratz, zur Zeit auch Vorsitzender der Demokratie-Kommission seiner Partei, schlägt ein neues Wahlrecht vor, bei dem der Grundsatz der Persönlichkeitswahl besser als bisher zum Durchbruch kommen soll.

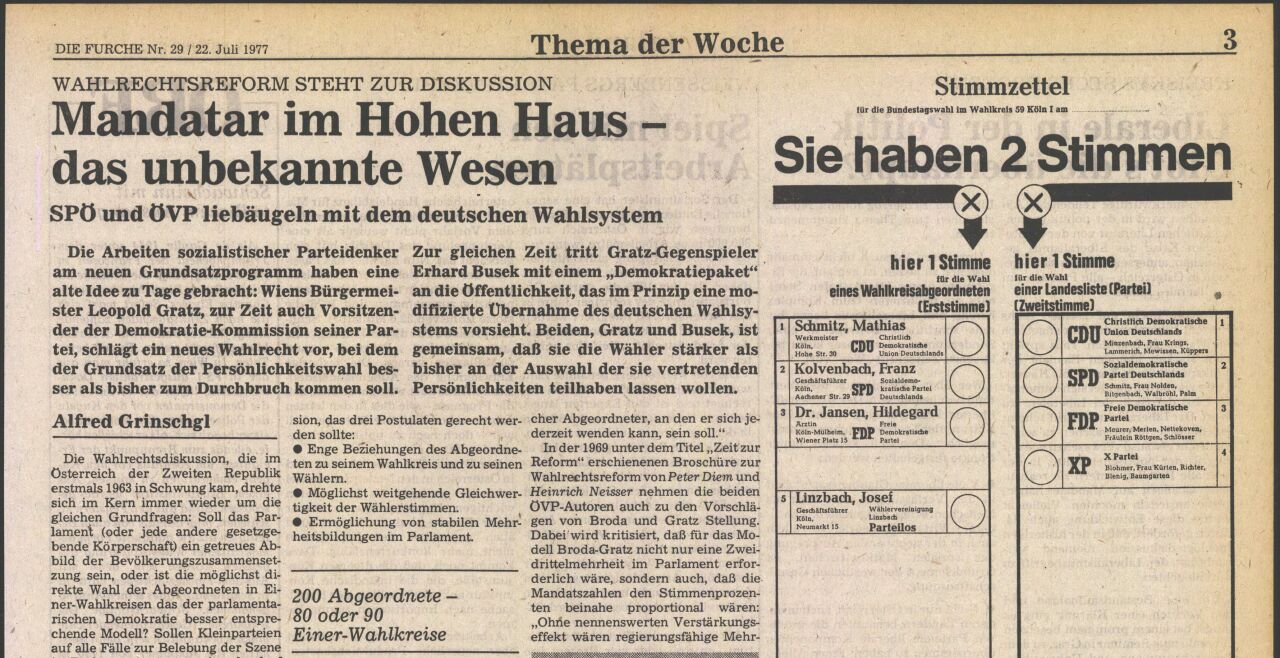

Zur gleichen Zeit tritt Gratz-Gegenspieler Erhard Busek mit einem „Demokratiepaket” an die Öffentlichkeit, das im Prinzip eine modifizierte Übernahme des deutschen Wahlsystems vorsieht. Beiden, Gratz und Busek, ist gemeinsam, daß sie die Wähler stärker als bisher an der Auswahl der sie vertretenden Persönlichkeiten teilhaben lassen wollen.

Die Wahlrechtsdiskussion, die im Österreich der Zweiten Republik erstmals 1963 in Schwung kam, drehte sich im Kern immer wieder um die gleichen Grundfragen: Soll das Parlament (oder jede andere gesetzgebende Körperschaft) ein getreues Abbild der Bevölkerungszusammensetzung sein, oder ist die möglichst direkte Wahl der Abgeordneten in Einer-Wahlkreisen das der parlamentarischen Demokratie besser entsprechende Modell? Sollen Kleinparteien auf alle Fälle zur Belebung der Szene im Parlament vertreten sein, oder darf es als zulässig betrachtet werden, daß Kleinparteien bereits am Wahlsystem mehr oder minder zerbrechen? Sind mehrheitsfördemde, oftmalige Regierungswechsel begünstigende Wahlsysteme oder solche, die die parlamentarische Zusammensetzung stabilisieren und damit zum Konsens zwingen, böher zu bewerten?

Was das Verhältnis des Wählers zu den Abgeordneten betrifft, hat das Fessel-Institut bereits 1969 eine Repräsentativerhebung angestellt, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch heute noch Gültigkeit besitzt. Danach waren nur 33 Prozent der Österreicher in der Lage, den Namen eines Abgeordneten ihres Wahlkreises zu nennen (ohne Rücksicht auf die Partęi), Ęin Phänomen überraschte dabei kaum: Je größer die Stadt, desto weniger bekannt waren Parlamentarier. In Wien kannten nur elf Prozent der Befragten einen Abgeordneten. In Orten über 50.000 Einwohner konnten 14 Prozent einen Namen nennen. In Gemeinden unter 2000 Einwohnern waren 48 Prozent der Befragten ein Abgeordneter bekannt.

An diesem Phänomen ist wohl der vordringliche Anknüpfungspunkt für die Reformbemühungen zu sehen. Unter dem Titel „Für ein besseres Parlament - für eine funktionierende Demokratie” stellten bereits 1969 Christian Broda und Leopold Gratz ein neues Wahlrechtsmodell zur Diskussion, das drei Postulaten gerecht werden sollte:

• Enge Beziehungen des Abgeordneten zu seinem Wahlkreis und zu seinen Wählern.

• Möglichst weitgehende Gleichwertigkeit der Wählerstimmen.

• Ermöglichung von stabilen Mehrheitsbildungen im Parlament.

200 Abgeordnete - 80 oder 90 Einer-Wahlkreise

Konkret sieht das von Broda und Gratz vorgelegte Modell die Erhöhung der Zahl der Nationalratsabgeordne- ten auf 200 und die Schaffung von 80 bis 90 Einer-Wahlkreisen zu je 40.000 bis 70.000 Wählern vor. Jeder Wahlkreis sollte einen Abgeordneten in den Nationalrat entsenden, wobei jener Wahlkreiskandidat als gewählt gilt, der von allen Kandidaten des Wahlkreises die meisten Stimmen erhält. Für die Sitzverteilung im Nationalrat sollten nun die auf alle Kandidaten einer Partei entfallenen Stimmen zusammengerechnet werden. Die 200 Mandate sollten nach dem Quotientensystem auf die Parteien- ‘verteilt werden, wobei primär die in den Einer-Wahlkreisen direkt gewählten Kandidaten zum Zug kommen und der Rest durch Kandidaten einer einheitlichen Bundesliste aufgefüllt wird.

Die zitierten Vorschläge brachten ein „Einer-Wahlrecht” mit Proporzausgleich. Die Vergrößerung der Abgeordnetenzahl erscheint den SPÖ- Autoren gerechtfertigt, zumal sie eine Reihe weiterer Vorschläge zur Erweiterung des Einflusses des Parlaments und zur Intensivierung der parlamentarischen Arbeit erbrachten.

Mit der Wahlrechtsreform in der ersten sozialistisch regierten Legislaturperiode 1970/71 haben sich die Sozialisten freilich zugunsten der Vorbereitung einer kleinen Koalition mit den Freiheitlichen von diesen Wahlrechtsvorschlägen um einige Schritte entfernt: Die Verringerung der Zahl der Wahlkreise hat die Anonymität der Abgeordneten nicht verringert, im Gegenteil.

… daß auch nach der Persönlichkeit gewählt werden kann

Nun scheint den Sozialisten die Zeit für ihre alten Vorschläge wieder gekommen. Leopold Gratz faßt eine Beschlußfassung seiner neuaufgelegten Initiative innerhalb.der nächsten Legislaturperiode für möglich. Vor der nächsten Wahl sieht er allerdings kaum Realisierungschancen, da eine Änderung in Richtung Persönlichkeitswahl als Verfassungsänderung der Zustimmung der Volkspartei bedürfte. Für die Realisierung seiner inhaltlich bisher nicht modifizierten Vorschläge hat Bürgermeister Gratz seinen Partei Vorstand bereits grundsätzlich gewonnen: „Auf der einen Seite muß die Parteienpräferenz der Bevölkerung auch bei der Parlamentsvertretung proportional durchschlagen, auf der anderen Seite soll das System erlauben, daß auch nach der Persönlichkeit der Abgeordneten gewählt werden kann. Jeder soll mitentscheiden können, wer sein örtli cher Abgeordneter, an den er sich jederzeit wenden kann, sein soll.”

In der 1969 unter dem Titel „Zeit zur Reform” erschienenen Broschüre zur Wahlrechtsreform vonPeter Diem und Heinrich Neisser nehmen die beiden ÖVP-Autoren auch zu den Vorschlägen von Broda und Gratz Stellung. Dabei wird kritisiert, daß für das Modell Broda-Gratz nicht nur eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erforderlich wäre, sondern auch, daß die Mandatszahlen den Stimmenprozenten beinahe proportional wären: „Ohrie nennenswerten Verstärkungseffekt wären regierungsfähige Mehr heiten praktisch unerreichbar.” Diem und Neisser haben berechnet, daß die FPÖ Hauptnutznießer der von Gratz und Broda vorgeschlagenen Reform wäre. Bei fast allen bisherigen Wahlen seit 1945 hätte die FPÖ nach dem Modell Broda-Gratz fast doppelt so viele Sitze als tatsächlich bekommen. Auf die Wahl 1966 bezogen hätte das Mandatsverhältnis Regierungspartei/Oppositionsparteien 101 zu 99 gelautet. Dazu die Autoren: „Daß diese Vorschläge von reinen Parteiinteressen getragen sind, liegt auf der Hand.”

Vermutlich im Gegensatz zur aktuellen Diskussionslage in der Volkspartei vertraten Diem und Neisser 1969 fast bedingungslos das Mehrheitswahlsystem, das in den sechziger Jahren auch von Hermann Withalm als Fernziel angepeilt worden war. Diem und Neisser vertraten die Ansicht, „daß das Ma- jorzsystem durch seine mehrheitsbildende und personalisierende Wirkung ein Maximum an Entscheidungsfähigkeit und Verbindung zwischen Wähler und Gewähltem gewährleistet”. Im Sinne der Autoren Diem und Neisser haben auch namhafte Wissenschaftler die ‘Vermutung aufgestellt, ein Mehrheitswahlsystem hätte in der Ersten Republik eine die politische Entwicklung durchaus stabilisierende Funktion ausüben können.

Mit einem reinen Mehrheitswahlsystem hätte auch die Zeit der großen Koalitionen von 1945 bis 1966 vermutlich ganz anders ausgesehen, insbesondere die sechziger Jahre.

Diem und Neisser haben 1969 auch verschiedene Möglichkeiten untersucht* auf einfachgesetzlichem Wege ein Wahlrecht zu beschließen, das einer der beiden Großparteien eine zur Regierungsbildung ausreichende Mehrheit sichert. Dabei kam der Vorschlag, auf das zweite Ermittlungsverfahren (Restmandate) zu verzichten und bereits das erste nach dem Höchstzahlverfahren von d’Hondt durchzuführen. Dieses System hätte die Mandatszahl der FPÖ mehr als halbiert, seit 1945 aber stets „klare Verhältnisse” geschaffen. Lediglich bei den „Gleichgewichtswahlen” 1959 wäre vielleicht eine Koalitionsregie» rung notwendig gewesen.

Vorwahlen heizen die Diskussion wieder neu an.

Die erstmalige Abhaltung von „Vorwahlen” im Interesse der Mitbestimmung möglichst vieler Wähler bei der Erstellung der Wahl Vorschläge durch die Volkspartei bei den steirischen Landtagswahlen 1970 und die weitere Erprobung verschiedener Vorwahlsysteme auf allen Ebenen und in allen Bundesländern haben das Interesse der ÖVP, auf eine Wahlrechtsreform hinzuarbeiten, verstärkt, aber auch etwas abgewandelt.

Heute geht es der Volkspartei ebenso wie der SPÖ darum, den Abgeordneten stärker als bisher an seinen Wahlkreis zu binden. Bei den Vorwahlen hat die ÖVP glaubwürdig den Anspruch der Wähler anerkannt, sich „ihre” Abgeordneten selbst auszusuchen. Dabei nimmt die ÖVP auch das Risiko in Kauf, von den Wählern einen Abgeordneten auf die Liste gesetzt zu bekommen, der ihr selbst gar nicht so recht ins Konzept paßt.

Bei den Nationalratswahlen 1975 hat die Volkspartei mehrfach aus den Vorwahlen klare „Konsequenzen” ziehen müssen: So ergatterte sich die burgenländische Politikerin Rochus einen Sitz im Parlament, der steirische Abgeordnete Koller mußte auf Grund seines schlechten Vorwahlabschnei- dens aus dem Parlament ausscheiden.

Der nächste logische Schritt müßte von den Vorwahlen hin zu einem personalisierten Verhältniswahlrecht führen. Etwa nach deutschem Muster, wie es die Wiener Parteiorganisation unter Erhard Busek, aber auch die Jugendorganisation der Partei fordern.

Das auf Wien zugeschnittene Bu- sek-Modell sieht vor, daß 50 der 100 Gemeinderatsmandate in Einer- Wahlkreisen direkt vergeben werden (Erststimme). Die Gesamtstärke der im Rathaus vertretenen Parteien soll über eine Landesliste in einem einzigen, ganz Wien umfassenden Wahlkreis und in einem einzigen Ermittlungsverfahren mit Hilfe der Zweitstimme errechnet werden. Die in den 50 Einer-Wahlkreisen erreichten Di- rektmandatejeder Partei sollen auf die ihr zustehenden Gesamtmandate angerechnet werden. Dieses Verfahren, so stellt Busek den Freiheitlichen in Aussicht, könnte den derzeitigen Mandatsbonus zugunsten der größeren Parteien abschaffen. Zusätzlich möchte Busek die Sperrklausel für Kleinparteien von fünf auf vier Prozent senken.

Auf Grund ihrer programmatischen Aussagen liegen die beiden Großparteien in Sachen Wahlrechtsreform also nicht weit auseinander. Ob die beiden Parteien nun am grünen Tisch zusammenfinden und ob sie ein in der Praxis brauchbares Modell gemeinsam finden werden können, wird sicherlich davon abhängen, welche Rolle jene unvermeidlichen Parteistrategen spielen, die jede auch noch so geringfügige Änderung in Zehntelprozente und Mandate umrechnen und einzig und allein davon ihr Ja oder Nein abhängig machen.