Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Mut zu einer neuen Politik

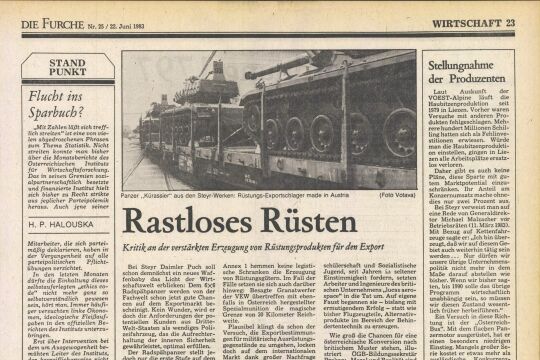

Der Standpunkt der FURCHE ist klar: für die umfassende Landesverteidigung. Über die Frage, ob ein solches Bekenntnis eine eigene Rüstungsindustrie erforderlich macht und diese wieder auch exportieren muß, soll nun diskutiert werden. Heute kommt eine kritische Stimme zu Wort.

Der Standpunkt der FURCHE ist klar: für die umfassende Landesverteidigung. Über die Frage, ob ein solches Bekenntnis eine eigene Rüstungsindustrie erforderlich macht und diese wieder auch exportieren muß, soll nun diskutiert werden. Heute kommt eine kritische Stimme zu Wort.

Um die Bedeutung dieses Themas uns allen klar vor Augen zu stellen, möchte ich zunächst aus der jüngsten Analyse (1980) des politisch unabhängigen Stockholmer Instituts für Friedensforschung (SIPRI) zitieren:

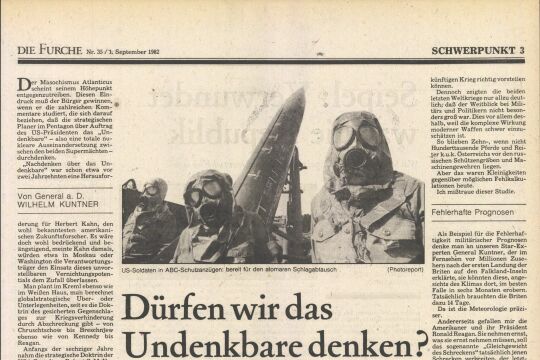

SIPRI bezeichnet das 1969 von den UN proklamierte „Jahrzehnt der Abrüstung“ als einen „eklatanten Fehlschlag“. Es diagnostiziert das Gegenteil von Friedenssicherung: die Gefahr einer „größeren militärischen Auseinandersetzung“ wächst, die Wachstumskurve der weltweiten Rüstung zeigt derzeit Ähnlichkeit mit der Situation vor dem Ausbruch der beiden Weltkriege.

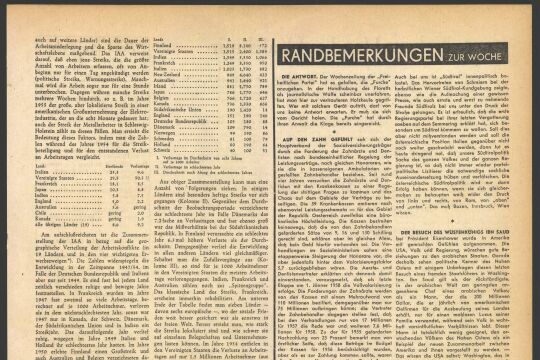

Die Weltrüstungsausgaben haben 1980 voraussichtlich die 500 Milliar- den-Dollar-Grenze überschritten. Während der letzten 30 Jahre sind somit die Rüstungsausgaben um das Vierfache gestiegen und entsprechen heute etwa dem gemeinsamen Bruttosozialprodukt der 65 lateinamerikanischen und afrikanischen Staaten. Mehr als 70 Prozent der Ausgaben entfielen 1979 auf die NATO (43 Prozent) und den Warschauer Pakt (26,4).

In den „eurostrategischen Waffen" sieht das SIPRI die Vergrößerung des Risikos eines atomaren Konflikts in Europa. Sie werden von keiner der derzeitigen Verhandlungen über Rüstungsbeschränkungen erfaßt.

Zur Zeit gibt es rund 60.000 nukleare Sprengköpfe, von denen gut 8000 auf

europäische Städte gerichtet sind, womit jede von ihnen - es sind weniger als 1000 - von einem Vernichtungspotential bedroht ist, das 2000 Hiroshimabomben entspricht.

Der Waffenhandel, der in den siebziger Jahren um das Dreifache gestiegen ist, wird zu zwei Drittel» mit Staaten der Dritten Welt abgewickelt. Kriegsgefahr und Hungersnöte wachsen mit diesen Waffenkäufen, da die Devisen dann für dringende Nahrungsmittel, Bewässerungssysteme oder Saatgut fehlen.

Die Entwicklungshilfe der Industriemächte an die Dritte Welt macht wertmäßig nur ein Zwanzigstel der Militärausgaben.

Wenn wir „kleinen Leute“ diese furchtbaren Fakten lesen, befällt uns wahrscheinlich Resignation, wird uns unsere ganze Ohnmacht bewußt. Trotzdem hat der Direktor des SIPRI, Frank Barnaby, in einem FURCHE-Inter- view 1980 die Hoffnung geäußert, daß nach dem klaren Versagen der offiziellen Abrüstungspolitik Volksbewegungen entstehen müßten, damit durch einen Druck von unten, den Druck qualifizierter Minderheiten in den einzelnen Staaten, eine neue Politik vertrauensbildender Maßnahmen durch begrenzte einseitige Schritte möglich wird.

Bereits das Vorhandensein derartiger Minderheiten in mehreren Ländern würde nämlich die internationale Lage verändern und Reaktionen auf der Gegenseite auslösen, die für die folgenden politischen Schritte in Rechnung zu stellen wären. Das Feindbild vom bösen Gegner würde der eigenen Bevölkerung nicht mehr so leicht „verkauft“ werden können.

Immer mehr verantwortlich Denkenden wird es klar, daß eine gleichmäßige Abrüstung, solange man im Denken von Gewalt und Gegengewalt verfangen bleibt, aus sich heraus unmöglich ist. Die negative Eigendynamik des furchtbaren Wettrüstens der Großmächte in den letzten Jahrzehnten ist ja das augenscheinlichste Beispiel dafür.

Im Dokument „Der Heilige Stuhl und die Abrüstung“ (1977) wird der

Rüstungswettlauf äußerst scharf verurteilt: „Dieses System internationaler Beziehungen, das auf Angst, Gefahr und Unrecht beruht, stellt eine Art kollektive Hysterie dar, einen Wahnsinn, über den die Geschichte ihr Urteil fällen wird.“

Schon das letzte Konzil hat den totalen Krieg, also den Krieg, zu dessen kalkuliertem Opfer die große Masse der Zivilbevölkerung wird, feierlich verurteilt. Welcher moderne Krieg - auch Verteidigungskrieg - hat nicht die Tendenz, ein totaler zu werden?

Das neue Dokument ist nun deswegen so wichtig, weil es doppeldeutige Aussagen des Konzils klärt, wenn es betont, daß dort, wo Massenvernichtungswaffen zum Einsatz kommen könnten, nur das Recht und die Pflicht für einen gewaltfreien Widerstand bleibt. Nähme man diese Sätze ernst, so müßten alle Regierungen der größeren Staaten ihre Verteidigungspolitik ändern und auch die Mehrzahl der Katholiken wird zu einem Umdenken aufgefordert.

Gewaltfreier Widerstand setzt ein Leben und Denken vorauf, das sich an den Seligpreisungen der Bergpredigt

ebenso orientiert wie an der Ethik Gandhis.

Wir hier in Österreich leben in einem demokratischen Land, wenn auch nicht auf einer Insel der Seligen, und das verpflichtet jeden, der erkennt, was wirklich geschieht. Es ist nicht nur meine Überzeugung, wenn ich behaupte, daß wir in der Friedensfrage vor allem zwei Ziele haben, für die es zu beten, zu kämpfen und zu arbeiten gilt; sie sind auch eng miteinander verknüpft:

Das eine ist der Einsatz für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei Rüstungsexporten und deren allmählicher Abbau und das zweite ist der Aufbau einer gewaltfreien Verteidigung neben Militär und Zivildienst.

Die Erläuterungen zum Kriegsmaterialgesetz nennen als gewichtige Bedenken gegen eine Exportbewilligung, „wenn etwa Grund zur Annahme besteht, daß eine Kriegsmateriallieferung im Bestimmungsland zur Unterdrückung der Menschenrechte verwendet werden soll.“ Trotz der eindeutigen Situationsberichte von Amnesty International wurden Exporte nach Bolivien und Argentinien in den letzten Jahren bewilligt.

Kirchliche Autoritäten in diesem Land haben sich wiederholt zu beiden Anliegen bekannt. Ich erinnere nur an die Empfehlungen der Herbstsitzung der Katholischen Aktion in Vorarlberg oder an die klare Stellungnahme der österr. Bischofskonferenz gegen jede Art von Waffenexporten im Frühjahr 1980.

Es gilt, diese Beschlüsse ernst zu nehmen, die aktuellen Anlässe zu nützen und vor allem selbst Mut zu einem einfachen und authentischen Leben zu haben.

Was die Möglichkeiten für eine Umstellung der Rüstungsindustrie auf Al- ternativerzeugnisse betrifft, so kann ich im begrenzten Rahmen dieses Beitrages nur auf die ausführliche Studie des Internationalen Metallgewerkschaftsbundes „Metallgewerkschaften und Rüstungsindustrie“ hinweisen, in der vor allem das Schlagwort „Rüstungsproduktion sichert Arbeitsplätze“ entzaubert wird. So konnte in den USA die einflußreiche Maschinistengewerkschaft IAM nachweisen, daß ausgerechnet die Rüstungsindustrie für mehr Arbeitslosigkeit sorgt.

Diese Industrie ist außerordentlich technologieintensiv und benötigt zur Herstellung von Waffen immer weniger Arbeitsplätze. Deshalb ist ein „Zivildollar“ auf dem Arbeitsmarkt weitaus sinnvoller angelegt als ein „Militärdollar“. Kürzungen der Rüstungsausgaben müssen keine negativen volkswirt

schaftlichen Auswirkungen haben, wenn sie angemessen voraus geplant werden.

Praktische Vorschläge zur alternativen Produktion sind von den Arbeitnehmern des britischen Konzerns „Lucas Aerospace“ vdrgelegt worden. Das Unternehmen beschäftigt 13.000 hochqualifizierte techn. Zeichner und Facharbeiter, ein großer Teil der Arbeit ist mit Projekten für Kampfflugzeuge verbunden.

Der Betriebsrat hat 150 Entwürfe zur Herstellung sozial nutzbringender Produkte vorgelegt, sämtliche unter Anpassung bestehender Konstruktionstechnologie und Erfahrungen. Ein

energiesparender Motor für Autobusse und eine Wärmepumpe wurden bis zur Serienproduktion entwickelt.

Da die Geschäftsleitung auf ihren alten Geschäftsstrategien beharrte, blieb es bisher nur beim publizistischen Erfolg. Allerdings bildeten und bilden sich neue Initiativen solcher Betriebsräte, so z.B. bei PARSONS, CHRYSLER und VICKERS BARROW (Chieftain- Panzer).

Hier liegt auch eine neue Herausforderung für eine Gewerkschaftsarbeit, für die internationale Solidarität noch nicht zur Leerformel bei Maifeiern erstarrt ist.

Der Autor ist Mitarbeiter des Internationalen Versöhnungsbundes, österreichischer Zweig

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!