Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Nase voll vom Buschkrieg

Anfang Jänner schössen Südafrikaner und Angolaner noch aufeinander. Zwei Wochen später trafen sich Vertreter der beiden Regierungen zu geheimen Waffenstillstandsverhandlungen. Und auch Mocambique verhandelt mit Pretoria über ein Sicherheitsund Wirtschaftsabkommen. Nach Jahren des Buschkrieges haben die Diplomaten das Wort.

Anfang Jänner schössen Südafrikaner und Angolaner noch aufeinander. Zwei Wochen später trafen sich Vertreter der beiden Regierungen zu geheimen Waffenstillstandsverhandlungen. Und auch Mocambique verhandelt mit Pretoria über ein Sicherheitsund Wirtschaftsabkommen. Nach Jahren des Buschkrieges haben die Diplomaten das Wort.

Nach der Tagesordnung, die am Verhandlungstisch in Mocam-biques Hauptstadt Maputo lag, wollten Vertreter zweier befreundeter Staaten über den weiteren Ausbau der ohnehin guten Beziehungen sprechen: über mehr Handel, die Lieferung von Strom aus einem an der Grenze liegenden Wasserkraftwerk an Südafrika sowie die Möglichkeit für Südafrikaner, beim nördlichen Nachbarn der Großwildjagd und dem Tiefseetauchen zu frönen.

Vergessen waren da scheinbar die Kämpfe an der Grenze, die Angriffe der südafrikanischen Luftwaffe noch im Vorjahr, die revolutionäre Rhetorik des ehemaligen Frelimo-Führers und jetzigen Staatspräsidenten Samora Machel.

Vergessen? Nicht ganz. Denn zur selben Zeit, Mitte Jänner, verhandelten zwei Delegationen im südafrikanischen Pretoria über ein Abkommen, das die kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre künftig verhindern soll.

Der Kern eines solchen Abkommens: die militärische Unterstützung an die internen Gegner der jeweils anderen Regierung soll aufgegeben werden. Südafrika soll die RNM (Resistencia National Mocambiquana), eine gegen das Machel-Regime kämpfende Untergrundbewegung, nicht mehr mit Waffen und Intelligenz versorgen; dafür soll sich Mocambique verpflichten, dem von seinem Boden aus kämpfenden ANC (African National Congress) die Unterstützung zu entziehen.

Die internationale Solidarität, die der ehemalige Guerillakämpfer Samora Machel sonst so beschwört, muß da wohl wirtschaftlichen Notwendigkeiten Platz machen. Mocambique ist eines der ärmsten Länder der Erde, eine jahrelange Dürrekatastrophe, mangelnde wirtschaftliche Planung sowie die Anschläge der Widerstandsbewegung RNM auf zivile Einrichtungen ließen den Lebensstandard in den letzten Jahren weiter sinken.

Da auch die Hilfe der Sowjetunion bei weitem nicht ausreichte, beschloß Machel, anderswo Freunde zu suchen. Mit der ehemaligen Kolonialmacht Portugal schloß er ein Fischereiabkommen, bei einer Reise durch Westeuropa warb er um ausländische Investitionen.

Südafrika wiederum bot er Strom aus dem Cahora-Bassa-Staudamm an. Allein dafür wird die weiße Regierung in Pretoria umgerechnet 840 Millionen Schilling pro Jahr bezahlen.

Daß Moskau da nicht tatenlos zusieht, war klar. In Maputo mehren sich Gerüchte, daß die sowjetischen Berater abgezogen und der Geldhahn zugedreht werden soll. Doch die Regierung Machel scheint keinen anderen Ausweg zu sehen.

Einer der engsten Berater Samora Macheis, der weiße Wirtschaftsminister Jacinto Veloso, hat in einem Interview mit dem in Lissabon erscheinenden „Expres-so" die Kehrtwendung gegenüber Südafrika und das Ende der Unterstützung für den African National Congress so kommentiert:„Bewegungen, die die Apartheid zerstören wollen, kämpfen nicht gegen eine koloniale Besatzungsmacht. Deshalb handelt es sich dabei um eine interne Angelegenheit Südafrikas." Eine interne Angelegenheit, in die die Mo-cambiquaner offensichtlich hicht eingreifen wollen. Deshalb wird seine Regierung, so Minister Veloso, es dem ANC „nicht mehr gestatten, von Mocambique aus Angriffe zu starten".

Nun, ein formelles Abkommen zwischen den beiden Staaten gibt es bis dato nicht. Aber es ist zu erwarten, daß im östlichen Teil des südlichen Afrikas die Waffen bald schweigen könnten.

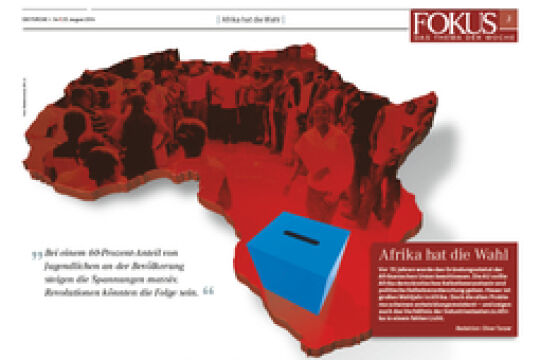

Verhandelt wird aber auch im westlichen Teil. Ein Waffenstillstand zwischen Südafrika und Angola ist das erste Ergebnis nach der fünfwöchigen südafrikanischen Invasion in Angola Anfang dieses Jahres. Hier geht es noch immer um das unlösbar scheinende Namibia-Problem.

Das ehemalige Deutsch-Südwestafrika, mit einer zehnmal so großen Landfläche wie Österreich zwischen Angola und Südafrika gelegen, ist seit 1966 Schauplatz eines Buschkrieges zwischen Südafrikanern, die Namibia seit 1920 verwalten, und der Befreiungsbewegung SWAPO.

1980 hätten sich die Südafrikaner nach einem UNO-Plan zurückziehen sollen. Die Regierung in Pretoria hielt sich jedoch nicht daran. Sie fühlte sich von den rund 25.000 Kubanern bedroht, die sich seit 1975 in Angola befinden.

Namibia werde erst dann frei sein, wenn die Kämpfer aus der Karibik Angola verlassen hätten, argumentiert Pretoria. Die Angolaner ihrerseits wollen die Männer Castros nicht ziehen lassen, da diese eine Niederlage der MPLA-Regierung gegen die prowestliche und von Südafrika unterstützte UNITA verhindern sollen.

Zwischen Angola und Südafrika könnte aber ein ähnlicher Kompromiß Zustandekommen wie zwischen Mocambique und der weißen Regierung im Süden. Angola soll seine Hilfe an die SWAPO einstellen, dafür soll Südafrika der UNITA die Unterstützung entziehen. Eine UNITA ohne südafrikanische Waffen wiederum hätte wohl keine Chance mehr, die Regierung von Edu-ardo dos Santos in Luanda zu gefährden.

Eine baldige Einigung zwischen den beiden ungleichen Staaten ist aber noch nicht in Sicht. Vor allem die Sowjetunion scheint nicht viel davon zu halten, da sie ihren Einfluß in Angola gefährdet sieht. Mit der MPLA-Regierung durch ein 1976 geschlossenes Freundschaftsabkommen brüderlich verbunden, betrachtet Moskau die Gespräche seines Schützlings mit Südafrika und den USA mit Argusaugen. Das Land ist für die Sowjets strategisch so wichtig, daß Moskau noch im Jänner Präsident dos Santos weitere Militärhilfe, möglicherweise auch noch mehr Militärberater versprochen hat.

Wenn auf der anderen Seite Washington an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu den Marxisten in Luanda denkt, dürften vor allem wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle spielen. US-ölkonzerne wollen in ein friedliches Angola investieren, denn das schwarze Gold aus Angola würde die USA weniger abhängig vom Dauerkrisenherd Nahost machen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!