Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

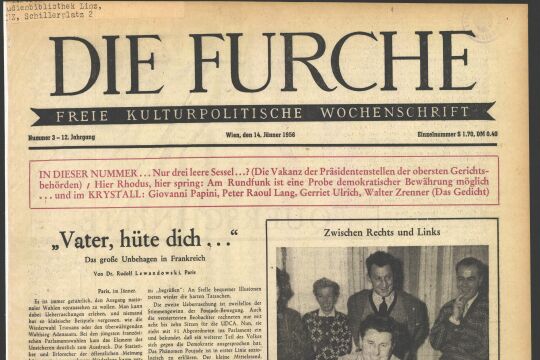

Neues Wahlrecht, alter Hut

In Grundzügen gibt es das „neue" Wahlrecht bereits seit Herbst 1989. Nur die Wahlbezirke haben sich vermehrt: mehr Regionalisie-rung, nicht unbedingt Personalisierung.

In Grundzügen gibt es das „neue" Wahlrecht bereits seit Herbst 1989. Nur die Wahlbezirke haben sich vermehrt: mehr Regionalisie-rung, nicht unbedingt Personalisierung.

Nun ist sie also da, die seit vier Jahren erwartete Einigung der beiden Koalitionsparteien über eine Wahlrechtssreform. Genauer: Die Unterhändler haben nicht dem Nationalrat vorgegriffen, sondern im Schlußsatz ihres Übereinkommens vereinbart, „auf der Basis der vorstehenden Grundsätze ein Wahlgesetz auszuarbeiten und innerhalb von sechs Monaten... dem Nationalrat zur parlamentarischen Beratung vorzulegen".

Die wesentlichsten dieser Grundsätze:

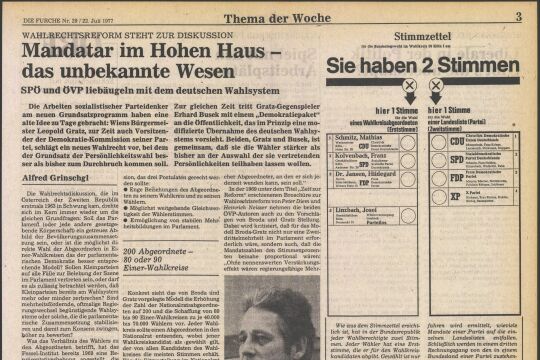

1. Die neun Landeswahlkreise und das gegenwärtig gültige Mandats-Ermittlungsverfahren bleiben bestehen; sie werden jedoch in rund 45 Wahlbezirke unterteilt, in welchen es zur Wahl von Direkt-Man-dataren kommen soll.

2. Zusätzlich zum gegenwärtig gültigen Vorzugsstimmensystem in den Landeswahlkreisen sollen Kandidaten in den Wahlbezirken dann vorgereiht werden, wenn sie Vorzugsstimmen im Ausmaß von (mindestens) einem Sechstel der Parteistimmen im betreffenden Wahlbezirk erhalten.

3. Eine Partei, die mehr als vier Prozent der gültigen Stimmen erhält, soll auch dann im Nationalrat vertreten sein, wenn sie kein Grundmandat errungen haben sollte.

4. Das bisher gültige, zu großen Unregelmäßigkeiten führende Zweite Ermittlungsverfahren soll durch eine gesamt-österreichische Proportionalität (d'Hondt) ersetzt werden. Damit wäre unter anderem verhindert, daß eine Partei mehr Mandate erhält, wenn sie Stimmen verliert.

Eigentlich wäre diese Wahlrechtsreform schon vor mehr als einem Jahr unterschriftsreif gewesen. Nach zahllosen mühsamen Anläufen, nach vielen Sitzungen einer aus Abgeordneten aller vier Parlamentsparteien zusammengesetzten Reform-Kommission, hatte das Bundesministerium für Inneres einen auf dem Ergebnis dieser Diskussion beruhenden Entwurf einer Nationalrats-Wahlordnung mit Datum 24. Oktober 1989 ausgearbeitet, der sich von der nunmehr erzielten Übereinkunft im wesentlichen nur hinsichtlich der Zahl der Wahlbezirke unterscheidet.

Als keinerlei Reaktion seitens des Koalitionspartners erfolgte, brachten Abgeordnete der ÖVP diesen Entwurf nochmals, diesmal als Initiativantrag (6. Juni 1990) ein; der Reformwille blieb aber weiterhin auf die ÖVP beschränkt (und auf die Grünen, die ebenfalls einen Reformvorschlag einbrachten). Rückblickend darf vermutet werden, daß ein stark regionalisiertes Wahlrecht, das lokale Mandatare stärker in den Vordergrund stellt, der beabsichtigten Wahlwerbung von SPÖ und FPÖ, die jeweils auf einen einzigen Spitzenkandidaten ausgerichtet werden sollte, zuwider gelaufen wäre.

„Personalisierung" des Wahlrechts bedeutet ja zweierlei: Eine engere Nahbeziehung zwischen Mandatar und Wähler durch Schaffung kleinerer Einheiten einerseits, mehr Auswahlmöglichkeit zwischen Kandidaten durch den Wähler andererseits. Daß in der nunmehr erzielten Übereinkunft von „rund 45" Wahlbezirken die Rede ist (gegenüber 27 im Vorjahrsentwurf), kommt dem Wunsch der SPÖ nach einer größeren Zahl von kleineren Einheiten entgegen; ausdrücklich bekennt sich die Vereinbarung auch auch zum zweiten Aspekt der Regionalisierung und versucht, diesem durch ein Vorzugsstimmensystem auf Wahlbezirks-Ebene Rechnung zu tragen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich dieses System - sollte es in dieser Form in Geltung treten - dem anderen Weg, den etwa das Vorarlberger Landeswahlrecht beschritten hat, als überlegen erweisen wird. Beim Vorarlberger Landeswahlrecht resultiert der jeweilige Listenplatz aus einer Summe von Listenpunkten und (vom Wähler vergebenen) Vorzugspunkten; beim für die Nationalrats-Wahlordnung vorgesehenen System geht der Kandidat, der (knapp) weniger als ein Sechstel an Parteistimmen als Vorzugsstimmen erhält, leer aus, jener Kandidat, der (knapp) mehr erhält, springt an die Spitze der Wahlbezirksliste.

Positiv zu verbuchen ist, daß durch diese „Personalisierung" nicht nur der Auswahl attraktiver Kandidaten höheres Augenmerk wird zugewendet werden müssen, sondern daß auch die Kandidaten selbst in höherem Maße als bisher werden bemüht sein müssen, sich vor dem Wähler zu legitimieren.

Daß die Schaffung kleinerer Einheiten auch demokratiepolitische Nachteile aufweist, wurde schon dargelegt (FURCHE 43/ 1990): Gerade in einem Lande wie Österreich, in welchem die Verfassung neben dem Nationalrat noch einen Bundesrat als (ausdrücklich regionalpolitisch orientierte) Länderkammer vorsieht, sollten die Abgeordneten eines „National"-Rates eher auf nationale als auf lokalpolitische Interessen ausgerichtet sein.

Die eigentliche Problematik liegt jedoch tiefer:

Anders als in den USA, sind in den demokratischen Staaten Europas Exekutive und Legislative nicht getrennt, stellen Parlamentswahlen vielmehr die Vorstufe zur Regierungsbildung dar. Damit sind Nationalratswahlen eigentlich Regierungswahlen: Der Wähler wählt nicht einzelne Abgeordnete, sondern eine bestimmte Weltanschauung, ein Programm, eine Partei, bejaht oder verneint eine bestimmte Regierungsform. Im Zeitalter der Telekratie sind Parlamentswahlen überhaupt zu Sympathiekundgebungen für einzelne Leitfiguren geworden.

An dieser Tatsache, an dieser Tendenz ändert sich nichts, wenn der Wähler Präferenzen für einzelne Abgeordnete zum Ausdruck bringen kann, oder überhaupt „freie" Kandidaten wählen kann (wie zum Beispiel in Vorarlberg vorgesehen), die in einem Parlament, das de facto verlängerter Arm der jeweiligen Regierung ist, nur umso hilfloser agieren müßten. Jede Wahlrechtsreform sollte daher nur als Teil einer generellen Reform unserer demokratischen Entschei-dungsprozesse angesehen werden; ohne eine solche bleibt sie Symptomkur.

In diesem Sinne ist es sicherlich richtig, die diesbezüglich zu erwartende Regierungsvorlage noch einer eingehenden parlamentarischen Behandlung zuzuführen, innerhalb derer auch die Oppositionsparteien ein gewichtiges Wort mitzureden haben sollten. So verständlich es ist, wenn potentielle Koalitionspartner schon deshalb detaillierte Vereinbarungen treffen, um allfällige spätere Mißhelligkeiten zu minimieren, so sehr gibt es wohl kaum eine andere Materie, die in höherem Maße als die Wahlrechtsreform als ureigenste Aufgabe eines Parlaments anzusehen ist.

Der Autor ist Abgeordneter zum Nationalrat, Wahlrechtsexperte und Professor für Statistik an der Sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!