Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Ohne Zartheit gegen Apartheid

Auch in Afrika begegnete Johannes Paul II. der Kluft zwischen christlicher Theorie und Praxis. Wie beantwortet er die Frage, ob Afrikas Kirche afrikanischer werden soll?

Auch in Afrika begegnete Johannes Paul II. der Kluft zwischen christlicher Theorie und Praxis. Wie beantwortet er die Frage, ob Afrikas Kirche afrikanischer werden soll?

Mit einem Ruf zur Versöhnung der Menschen in jedem einzelnen Land, von der auch der Friede in ganz Afrika abhänge, hat Johannes Paul II. in Nairobi den moralischen Schlußakzent und sogleich einen der wenigen politischen Akzente seiner pastoralen Zwölf-Tage-Reise in sechs Staaten des Schwarzen Kontinents gesetzt.

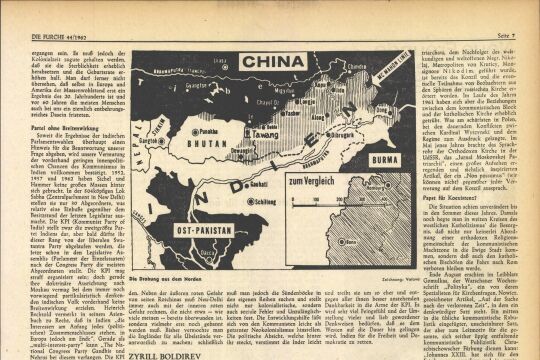

Ohne die gegenwärtigen Konflikte in Südafrika oder Uganda direkt zu erwähnen, forderte er in der Hauptstadt Kenias die Politiker auf, „frei von Vorurteil, Diskriminierung, Haß und Rache, über trennende Ideologien hinweg zusammenzuarbeiten” im Dienste der ganzen afrikanischen Familie.

An alle Welt richtete er seinen Appell, den Hungernden der Sahelzone zu Hilfe zu kommen, er sei die Stimme derer, die keine Stimme haben, so rief der Papst mit den gleichen Worten wie 1980 bei der ersten seiner drei Afrikareisen auf. Waren seine Worte aber nicht schon damals buchstäblich in der Wüste verhallt?

Nicht von ungefähr wählte der Papst als internationales Forum für diese Appelle nicht den in Nairobi tagenden Eucharistischen Kongreß, sondern die dortige Behörde für Umweltschutz der Vereinten Nationen. Ihre Aufgabe, den Naturreichtum Afrikas zu erhalten, würdigte der Papst durch einen Besuch im Naturschutzpark Masa Mara nicht nur als ein technisches Programm. Der entscheidende Faktor ist für ihn auch hier „der Mensch, der unter Gott in freier Wahl seine Zukunft bestimmt”. Wie schon in Togo, Kamerun und Zaire nannte der Papst auch in Kenia unter den Hindernissen, die solcher Freiheit Afrikas im Wege stehen, „das Übel der Apartheid”.

Als Oberhaupt einer übernationalen Weltkirche ist Johannes Paul II. mit diesem Ärgernis freilich nicht nur politisch, sondern vor allem pastoral konfrontiert.

Die Glaubwürdigkeit christlicher Botschaft in Afrika erlaubt da kein „unpolitisches” Schweigen. Doch so leicht dem Papst das Reden über das Grundsätzliche fällt, so schwer hat er es, sobald es um praktische Anwendung im kirchlichen Alltag geht. Die eigene religiöse Kultur von fast 70 Millionen schwarzen Katholiken wird hier zur Herausforderung an eine Kirche, deren „Afrikanisierung” in vollem Gang, aber nicht unumstritten ist.

Als ich den Papst auf dem Rück-flug nach Rom darauf ansprach, sagte er, er glaube, „daß die Afrikaner noch sehr viel tun sollten, um eine afrikanische Kirche zu werden”, nannte jedoch als einziges Beispiel: „Wie viele theologische Fakultäten existieren doch in Deutschland, Österreich, in Europa ! Und wie viele in Afrika? Sie müßten noch viel tun, um eine Kirche in dem Sinne zu haben, wie wir das schon lange haben. So wie die Kirche in Polen polnisch, in Deutschland deutsch und in Spanien spanisch ist, so soll sie dort auch afrikanisch sein. Das ist ein natürlicher Prozeß, eine Begegnung zwischen Evangelien und Kultur.”

Liegt aber nicht eben darin das Problematische? Der Papst: „Die ganze menschliche Existenz in dieser Welt ist problematisch”.

So hat er erst am Ende der Reise in Nairobi zum ersten Mal eines der neuralgischen Probleme beim Namen genannt: die Polygamie. Und dies nur mit einer biblisch begründeten Verbotsformel, ohne die spezifische Schwierigkeit afrikanischer Tradition in dieser Frage zu diskutieren und ebenso in anderen Ehe- und Familienfragen, mit denen sich auch der Eu-charistische Kongreß in Nairobi -wie man hören konnte—nicht sehr gründlich auseinandergesetzt hat.

, Ist damit den katholischen Afrikanern, ihrem Klerus, ihren Missionaren geholfen? Genügt das fromme Wiederholen bekannter Glaubens- und Moralsätze? Solche besorgte Fragen konnte man auch von Bischöfen hören. Freilich, indem der Papst im allgemeinen blieb, läßt er zugleich manches offen und überläßt es der lokalen Praxis.

So hat er zum Beispiel nach der Predigt in Nairobi, in der er auf die katholische Sexualmoral hinwies, feierlich afrikanische Hochzeitspaare getraut, von denen eines schon fünf Kinder hat, ein anderes ein schreiendes Baby mit sich trug. Gewiß sollte dies keine Werbung für den afrikanischen Brauch der Probeehe sein oder gegen die vom Papst verurteilte Empfängnisverhütung, aber es war immerhin ein Symbol dafür, daß Theorie und Praxis zweierlei ist — auch in Afrika.

Eigenes Afrika-Eherecht?

Der Papst selbst hat vor den Bischöfen Kameruns seine Rolle als „bescheiden” bezeichnet. Er könne und wolle nicht ins einzelne gehen. Doch auch in der Kirche steckt der Teufel oft im Detail, etwa in der leidigen Zölibatsfrage.

In Kamerun sagte mir der 72jährige Prior des Benediktinerklosters von Jaunde, Otmar Bauer, ein Missionar, der seit 35 Jahren in Afrika arbeitet: „Es müßte ein afrikanisches Kirchenrecht geschaffen werden, das nicht etwa den Zölibat als solchen aufhebt, sondern eine Öffnung schafft für die Bischofskonferenzen, die dann Anpassungen vornehmen könnten. Ich hatte den Nuntius und Erzbischof aufmerksam gemacht, daß den Priestern die Möglichkeit geboten werden sollte, ein Wort an den Papst zu richten, um über ihre persönlichen Probleme zu sprechen. Das wurde als unmöglich bezeichnet, der Bischof selbst werde dies tun, hieß es, aber das geschah nicht.”

Die Bischöfe sprachen davon nicht und nicht der Papst, dabei hat etwa der zairische Kardinal Malula Monate vor dem Papstbesuch schon unverblümt und öffentlich ein eigenes afrikanisches Eherecht in der Kirche gefordert, weil die von der europäischen Kirche aufgezwungene Vorstellung von Ehe in Afrika nicht christlich praktizierbar sei.

Die Begeisterung von Millionen — auch Nichtchristen —, die den Papst auch jetzt wieder empfingen, hat ihn weder über die Wirklichkeit hinweggetäuscht noch in Grundsatzfragen umgestimmt. Doch oft sprach er diesmal vom notwendigen Respekt vor Andersdenkenden, von Toleranz. Zuletzt auf der Rückreise bei der Zwischenlandung in Marokko, wo er zum ersten Mal in einem fast ganz islamischen Land auftrat, nicht als christlicher Ajatollah, sondern gemeinsam mit König Hassan als Sprecher einer christlich-islamischen Annäherung ohne fundamentalistischen Radikalismus.

Die wenigen Katholiken Marokkos (0,25 Prozent) forderte der Papst auf, „weiterzuarbeiten mit Hoffnung, aber nicht zu verlangen, die Resultate zu sehen”. Das mag auf dieser Reise auch für ihn selbst oft gegolten haben.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!