Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Premierenkatarakt

Immer wieder massieren sich in Wien von Zeit zu Zeit die Premieren, so gab es jetzt in elf Tagen sechs Erstaufführungen von Stücken, die anderswo oder bei uns schon gespielt wurden. Aber wessen es mehr bedürfte, wären Impulse, also Uraufführungen, die von hier ausgehen und sich bei den Bühnen des Auslandes auswirken müßten. Sie fehlen, ohne sie bleibt Wien eine Randerscheinung des deutschsprachigen Theaters.

Immer wieder massieren sich in Wien von Zeit zu Zeit die Premieren, so gab es jetzt in elf Tagen sechs Erstaufführungen von Stücken, die anderswo oder bei uns schon gespielt wurden. Aber wessen es mehr bedürfte, wären Impulse, also Uraufführungen, die von hier ausgehen und sich bei den Bühnen des Auslandes auswirken müßten. Sie fehlen, ohne sie bleibt Wien eine Randerscheinung des deutschsprachigen Theaters.

In dem Roman „Jugendbildnis des Dichters“ hat James Joyce in der Gestalt des Stephen Daedalus die Erlebnisse seiner eigenen Knaben- und Jugendjahre dargestellt. Von einer vorausgegangenen Frühform dieses Werks ist nur ein Teil erhalten geblieben. Ihren Titel, „Stephen Daedalus“, trägt auch eine Szenenfolge, die Hugh Leonard aus Passagen beider Romane aneinanderreihte. Sie wird derzeit im Burgtheater aufgeführt.

Die Raffung bietet ein in Monologe eingeschnittenes Nacheinander von Gesprächen des jungen Daedalus mit Eltern und Verwandten, mit Priesterlehrern und vor allem mit seinen Mitschülern, in denen er, ein Vorläufer der heutigen rebellierenden Jugend, gegen alle Konventionen, gegen Heimat und Nation, gegen Kirche und Religion aufbegehrt, denn er will — Ibsen-Einfluß! — er selbst sein. Das Aufrührerische wurde längst Überboten, die antikatholischen Affekte wirken vorgestrig. Einzig seine Zweifel am Glauben, dem Daedalus trotz allem verhaftet ist, bringen ihn menschlich näher. Das Ineinander von Gedachtem, Gesagtem, Gehörtem läßt in beiden Romanen beinahe schwebend den Bewußtseinszustand eines überdurchschnittlich begabten jungen Menschen erstehen. Die Technik des „Ulysses“ ist da vorweggenommen. Im knappen Bühnenexzerpt „Daedalus“ bleibt vom Entscheidenden nicht viel.

Diese Gesprächsfolge im Haupthaus des Burgtheaters und nicht im Akademietheater aufzuführen, bezeichnete Hans Schweikart, der Regisseur der Inszenierung, in seinem in der „Furche“ erschienenen Interview als Belastung. Nun, es gelang ihm dennoch in dem simultanen Bühnenbild von Karl Gröning durch optische Einblendungen, durch ständigen Wechsel der Schauplätze ein Optimum an szenischer Verlebendigung der auf die Dauer ermüdenden Gespräche zu bieten. Eigenartiger Eindruck: Während Daedalus von seiner Frühzeit berichtet, agieren ein Sechs-, ein Zwölf- und ein Sechzehnjähriger stumm für ihn: Verdopplung der Gestalt. Christoph Bantzer gibt diesem jungen Menschen durchaus Spannung, nur theatralisiert er mitunter die Rolle zu sehr. Unter den fünfzig weiteren Darstellern haben lediglich Fred Liewehr und Alma Seidler als Eltern des Daedalus umfangreichere Rollen.

Die Gestalt der Maria Stuart fasziniert nach wie vor. Ein vor kurzem erschienenes Werk von Lady Antonia Fraser über sie erreichte in England bisher eine Auflage von einer Viertelmillion und wurde in den USA als Taschenbuchausgabe innerhalb von vier Wochen iii einer Million Exemplaren verkauft. Das Wagnis, nach Schillers großartigem Trauerspiel diese Gestalt wieder auf die Bühne zu bringen, unternahm in jüngster Zeit außer Robert Bolt auch Wolfgang Hildesheimer in dem Stück „Mary Stuart“, das derzeit im Akademietheater auf geführt wird. Er bezeichnet es als „historische Szene“, bietet aber nicht mehr als, handlungslos, die szenische Schilderung eines psychologischen Zustands, nämlich den Marys in den etwa zwei Stunden knapp vor der Hinrichtung.

Es geht da um Gruseleffekte. Dazu nimmt Hildesheimer an, daß Mary sich in dieser Zeit bereits — nicht recht glaubhaft begründet — bei dem Block aufhält, auf dem ihr Kopf fallen wird. Die penibel sachlichen Vorbereitungen zur Hinrichtung in ihrer Gegenwart führt der Autor mit geradezu sadistisch-genießerischer Akribie vor, ja, das Beil des Henkers zieht Mary magisch an, wird nahezu zum Fetisch. Natürlich balgt sich das Geschmeiß der Diener um die spärlich verbliebenen Wertgegenstände, es war zu erwarten. Nichts mehr wirkt vom gewaltigen Spannungsfeld politischer Kräfte nach, in dem diese Königin agierte. Sie bleibt standhaft in ihrem katholischen Glauben, hält sich für schuldlos, hofft eine Heilige zu werden und geht, nachdem man ihr Beruhigungstränke gegeben hat, völlig ruhig in den Tod. Hildesheimer erklärt ausführlich, was er glaubt dargetan zu haben, es wird im Stück nicht spürbar.

Die Einbegleitung und der Schluß mit Schülern, denen der Lehrer die Aufführung zeigt, sind im Manuskript nicht vorgesehen. Sie wirken läppisch. Ansonsten: Präzise Regie von Achim Benning, schlicht-sachliches Bühnenbild von Rudolf Hausner, einprägsame Kostüme von Leo Bei. Der Abend lohnt sich durch das in Verzweiflung, hektischer Freude und Gefaßtheit faszinierende Spiel von Hilde Krahl als Mary. Paul Ver- hoeven ist als Henker ein sorgsamer Handwerker des Todes. Klausjürgen Wussow, Michael Janisch, Alexander Trojan und Sebastian Fischer heben sich in weiteren Rollen heraus.

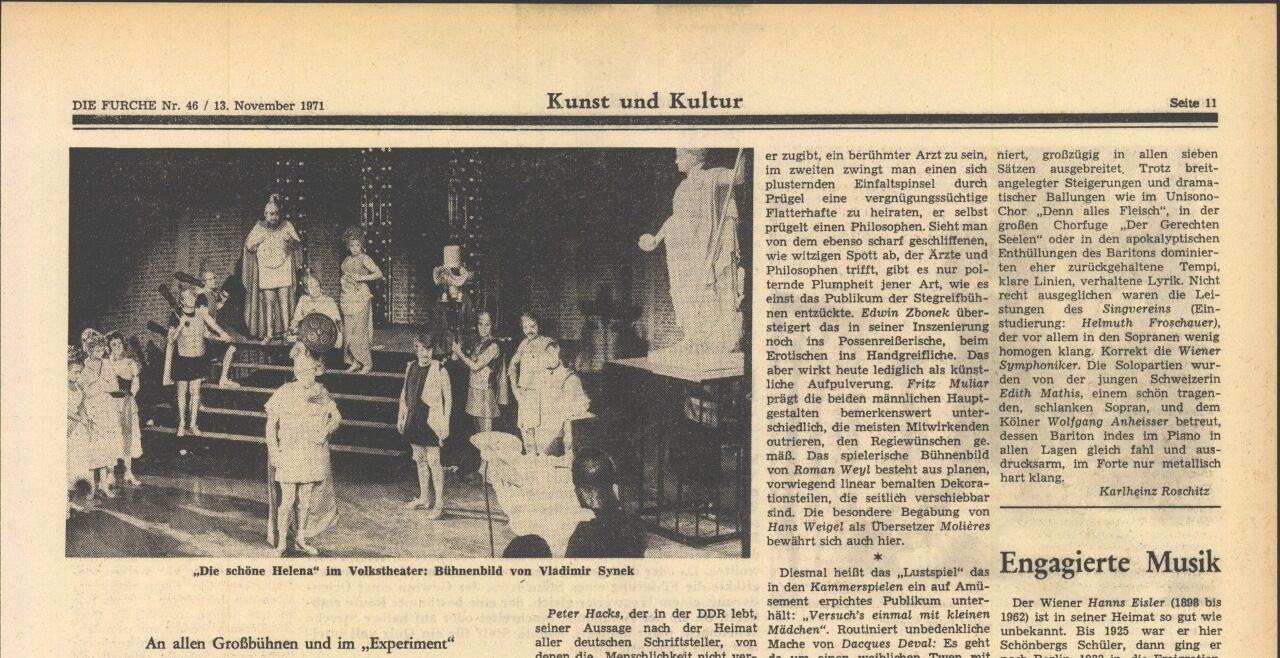

Peter Hacks, der in der DDR lebt, seiner Aussage nach der Heimat aller deutschen Schriftsteller, von denen die „Menschlichkeit nicht verraten“ wurde, bearbeitete das Libretto von Offenbachs burlesker Oper „Die schöne Helena“ als „Operette für Schauspieler“, so daß sie an Sprechbühnen gespielt werden kann. Die Vorgänge haben die gleiche Abfolge wie bei Meilhac und Halėvy, die Texte sind mitunter spritziger, pointierter, aber durchaus nicht immer. Aufführung — nach Graz vor einigen Monaten — im Volkstheater. Liebhaber der Oper, der Operette seien vor dem Besuch gewarnt, Hacks hat das Wertvolle, die Musik, restringiert, es gibt nur ein winziges Orchester und selb- verständlich keine Singstimmen. Was man dafür eintauscht, ist nicht erheblich genug. Da die Musik fast nur noch Bühnenvorgänge auszulösen hat, kommt der Inszenierung, mehr als sonst, entscheidende Bedeutung zu. Sprühen Feuerwerke des Esprits, schäumt Frechheit geistvoll über? Keineswegs. Das Bühnenbild von Vladimir Synek mit Lichtsäulen auf Podesten versetzt uns gleichsam in den Prater, der tschechische Regisseur Vaclav HudeSek bietet ununterbrochen Wirbel, rechten Praterrummel. Demgemäß wirkt es als absichtlicher Witz, daß Helena mit der fülligen wienerisch netten Dolores Schmidinger und Paris mit dem dürren, fast häßlichen, aber begabten Franz Mordk besetzt sind. Joseph Hendrichs gibt dem Menelaos das Simandlhafte, Herbert Propst dem Kalchas behäbige Verschlagenheit.

Es gibt stets ein primitives Publikum, aber die Primitivität war im siebzehnten Jahrhundert nicht die gleiche wie heute. Moliėre traf mit den als Komödien bezeichneten Schwänken, dem dreiaktigen „Der Arzt wider Willen“ und dem einaktigen „Die erzwungene Heirat“, meisterhaft seiner Zeitgenossen Gelüst nach Derbheit. Im ersten Stück wird ein Holzfäller so lange geprügelt, bis er zugibt, ein berühmter Arzt zu sein, im zweiten zwingt man einen sich plusternden Einfaltspinsel durch Prügel eine vergnügungssüchtige Flatterhafte zu heiraten, er selbst prügelt einen Philosophen. Sieht man von dem ebenso scharf geschliffenen, wie witzigen Spott ab, der Ärzte und Philosophen trifft, gibt es nur polternde Plumpheit jener Art, wie es einst das Publikum der Stegreifbühnen entzückte. Edwin Zbonek übersteigert das in seiner Inszenierung noch ins Possenreißerische, beim Erotischen ins Handgreifliche. Das aber wirkt heute lediglich als künstliche Aufpulverung. Fritz Muliar prägt die beiden männlichen Hauptgestalten bemerkenswert unterschiedlich, die meisten Mitwirkenden outrieren, den Regiewünschen ge. maß. Das spielerische Bühnenbild von Roman Weyl besteht aus planen, vorwiegend linear bemalten Dekorationsteilen, die seitlich verschiebbar sind. Die besondere Begabung von Hans Weigel als Übersetzer Moliėres bewährt sich auch hier.

Diesmal heißt das „Lustspiel“ das in den Kammerspielen ein auf Amüsement erpichtes Publikum unterhält: „Versuch’s einmal mit kleinen Mädchen“. Routiniert unbedenkliche Mache von Dacques Deval: Es geht da um einen weiblichen Twen mit der angeblich knospenzarten Zurückgebliebenheit einer Elfjährigen und einen Modeschöpfer, der stets bei den Weibern hereinflel. Unter der Regie von Peter Loos spielen Gunther Philipp und Christiane Rücker beschwingt die beiden Hauptrollen, Lotte Lang paradiert als ehemalige Managerin des ältesten Gewerbes.

Verfallen jüngere Autoren in ihren Bühnenwerken nur noch dem abwegigen Sex? Jedenfalls trifft dies auf den 33jährigen Amerikaner Robert Koesis hinsichtlich seines Stücks „Die Wölfe“ zu, das derzeit im „Experiment am Lichtenwerd“ gespielt wird. Verkommene holen sich bei einer Party zwei „Opfer“, die sie fesseln und mißbrauchen, wonach die beiden gleich „wölfische“ Triebe in sich entdecken. Eine kritische Einstellung — außer im Titel — ist nicht spürbar. Unter der Regie von Helmut Siderits gibt es deckende Besetzungen, treffliches Spiel.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!