Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Recht auf Land

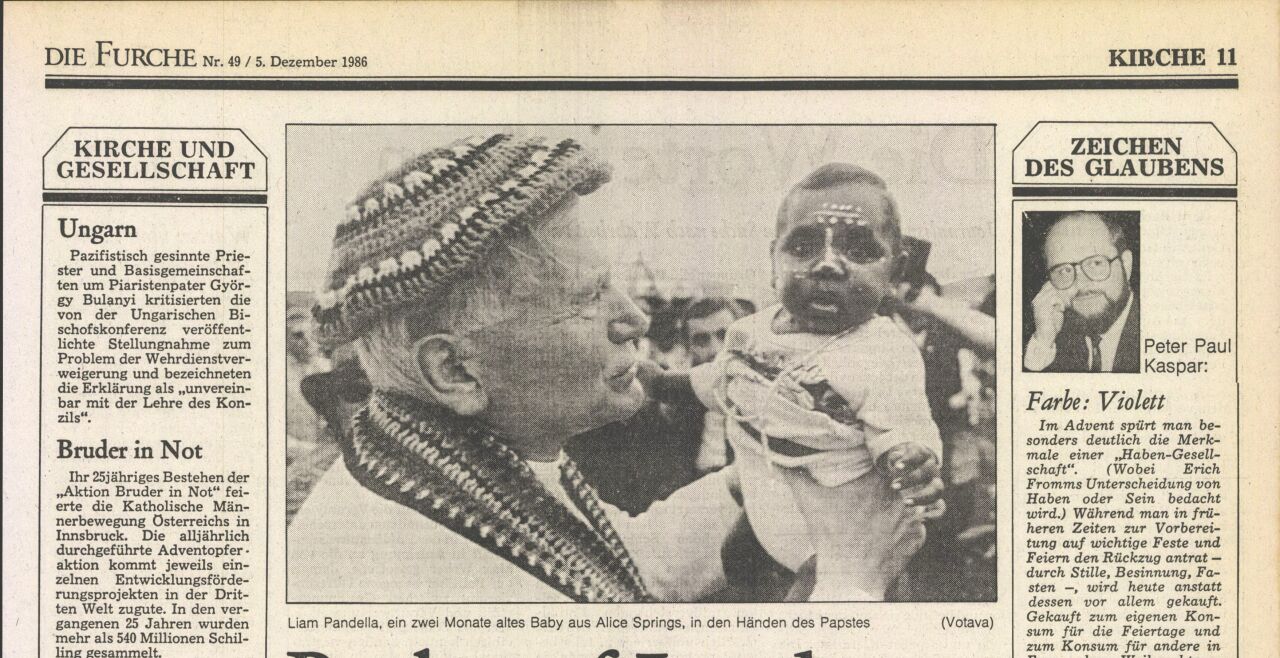

Seine erste Sympathie galt den „Aborigines“, den Ureinwohnern Australiens. Johannes Paul II. sieht sich als unermüdlicher Verteidiger aller Unterdrückten und Ausgebeuteten.

Seine erste Sympathie galt den „Aborigines“, den Ureinwohnern Australiens. Johannes Paul II. sieht sich als unermüdlicher Verteidiger aller Unterdrückten und Ausgebeuteten.

In eine Welt, in der es — zumal bei den mächtigen Machern—eine Inflation guter Worte gibt, hinter denen die guten Taten weit zurückbleiben, warum sollte in sie nicht auch ein Papst eine Botschaft rufen?

So hat Johannes Paul II. in den 13 Tagen seiner 32. und bisher längsten Reise wieder in 50 Ansprachen und Reden seine religiöse und moralische Botschaft verkündet. Diesmal in Ländern, in denen Katholiken eine Minderheit sind, eine fast verschwindende wie in Bangladesh, Singapur und auf den Fidschi-Inseln, oder eine größere Minderheit wie in Neuseeland und Australien, wo sie mit protestantischen Mehrheiten in weitgehend säkularisierten Konsumgesellschaften zusammenleben.

Eben dies hat dem Papst, der sich wie stets bis an die Grenze der körperlichen Erschöpfung engagierte, mehr denn je ratsam erscheinen lassen, kirchlichen Triumphalismus zu vermeiden, auch wenn er zum Star begeisterter Kundgebung von Hunderttausenden wurde.

Erleichtert wurde ihm dies dadurch, daß auf der ersten Etappe seiner Reise durch die Rücksicht auf das andersgläubige, zumal islamische Umfeld, Zurückhaltung geboten schien, während in der zweiten Woche, die ganz dem australischen Kontinent gewidmet war, die Ortskirche des Landes selbst den Besuch so zelebrierte und auch an der Vorbereitung der päpstlichen Redetexte so mitgewirkt hatte, daß es zu keiner allzu direkten Konfrontation mit den Problemen und Positionen kam. Mit zwei wichtigen Ausnahmen: beim Problem der Eingeborenen und in der ökumenischen Frage.

Vor dem Hintergrund eines tropischen Gewitters hatte der Papst in Alice Springs, der einzigen Stadt in der Mitte des Kontinents, die Rechte der „Aborgines“, der Ureinwohner Australiens, verteidigt und beklagt, daß für sie eine „durch Rassismus verursachte Diskriminierung die tägliche Erfahrung sei“. Vor 200 Jahren, zu Beginn der Kolonialisierung Australiens durch die Europäer, gab es noch 300.000 dieser Ureinwohner, heute nur noch 60.000, von denen etwa ein Viertel in Reservaten lebt, gleichsam unter Naturschütz, der erst seit 10 Jahren allmählich in eine freilich nicht spannungslose Gleichberechtigung verwandelt wird.

„Eure Gesänge, Tänze, Geschichten und Felsenzeichnungen dürfen niemals verlorengehen“, rief ihnen der Papst zu, „Ihr habt den Boden nicht ausgebeutet, um dann wegzulaufen, Ihr habt ihn als Quelle des Lebens behandelt, habt Jahrtausende in geistiger Nähe zu Tieren, Vögeln und Fischen, zu Flüssen und Bergen gelebt. Die Stille der Steppe hat Euch die Ruhe der Seele gelehrt und Eure Gesellschaft geordnet“.

Mit solchen fast poetischen Sätzen wandte er sich an die Ureinwohner, um Klage zu erheben, daß die Menschen durch die Kolonia-lisation ihres Bodens beraubt wurden. Der Papst gab zu, daß daran auch christliche Missionare einen Teil der Schuld tragen, daß sie allerdings dann auch als erste für die Rechte der Eingeborenen eintraten.

Der Papst unterließ es, den heute wundesten Punkt des Problems direkt anzusprechen, daß nämlich eine mächtige Lobby der Bergwerksgesellschaften, die Australiens Bodenschätze, vor allem Uran, ausbeuten, die Rückgabe des Bodens an die Ureinwohner zu verhindern versucht, unterstützt von einer öffentlichen Meinung, die umgekehrt von einer Diskriminierung der Weißen redet, wenn die Bodenrechte der Eingeborenen anerkannt werden. Hier könne wirklich nicht von einer Diskriminierung gesprochen werden, rief der Papst.

Ein anderes wichtiges Zeichen setzte er beim ökumenischen Gottesdienst in Melbourne, zu dem 120.000 Menschen aller Konfessionen gekommen waren. Erwarteten sie ein großes, dogmatische Schranken durchbrechendes Wort? Sie schienen gar nicht zu bemerken, daß es ausblieb, daß der Papst bei aller Brüderlichkeit sogar ausdrücklich auf seinem Primat beharrte und darauf, daß es nur zur Vereinigung der Kirchen zu einer einzigen, nicht zu einer Einheit in der Verschiedenheit kommen könne.

Dies hatte er schon in Neuseeland gesagt und nun noch fast härter in Australien deutlich gemacht. Während des langen Rückflugs nach Rom hatte ich in der Nacht zum Dienstag Gelegenheit, den Papst auf dieses Thema anzusprechen, nachdem ich erfahren hatte, daß er sich als Reiselektüre in deutscher Sprache das Buch des evangelischen Theologen Oskar Cullmann mitgenommen hatte „Einheit durch Vielfalt“ (Tübingen, 1986). Ob denn nicht eben das Petrusamt, mit dem sich Cullmann befaßt und auf dem auch Johannes Paul II. so entschieden beharrt hatte, eine unüberwindliche Hürde ökumenischer Bemühungen bilde — so fragte ich den Papst.

Johannes Paul II: „Ja, mein Vorgänger Paul hat das manchmal gesagt: das größte Hindernis bin ich. Aber ich muß sagen — auch nach diesem Buch von Cullmann —, daß die Protestanten im allgemeinen nicht so denken. Sie sehen eine geschichtliche Schwierigkeit dabei, aber sie sehen auch, daß die Kirche ohne ein Petrusamt nicht denkbar ist.“

Frage: „Kann der Papst, der Nachfolger des Petrus, dabei einen Kompromiß schließen?“

Johannes Paul II: „Kompromiß — was für einen? Wie? Das ist die Frage. Das habeich auch bei Cullmann gesehen: die Frage ist nicht ,Ob', sondern ,Wie'“.

Frage: „Sehen Sie dafür überhaupt eine Perspektive?“

Johannes Paul II: „Ja, ich habe Hoffnung, aber man muß sagen, daß die historische Schwierigkeit sehr groß ist. Das besteht noch im Selbstbewußtsein der Konfessionen, Kirchen usw. Aber man muß auch sagen, daß schon große Schritte vorwärts gemacht wurden. All das, was in den letzten 20 Jahren erreicht wurde, war undenkbar vor 30 oder 50 Jahren.“

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!