Wenn ich die Redaktionsräume der „Furche“ betrete, sieht mein geistiges Auge den mittelgroßen Mann mit dem grauen Schopf und dem Spitzbart von Zimmer zu Zimmer — nicht etwa gehen, sondern mit Blitzeseile flitzen; die Gespräche, die dann mit den einzelnen Redakteuren geführt wurden, konnte man meistens auch durch geschlossene Türen hören; aber niemand nahm sie tragisch. Fast immer war's, als sei ein Tropengewitter vorbeigezogen, dem lachende Sonne vom blauen Himmel folgte. Wir von der „Reichspost“ hatten nur eine Sorge: Die politischen Nachrichtenbörsen wußten immer wieder von hohen Staatsämtern zu melden, die Funder zugedacht seien, worauf die Anwärter auf den Chefredakteurposten — wie der schöne Ausdruck sagt — „lanciert“ wurden. Vor den möglichen Nachfolgern Funders hatten wir Angst; es wäre doch schrecklich gewesen, hätten wir eines Tages sein donnerähnliches Gebrüll vermissen müssen. Bis dann vor mehr als 34 Jahren der Tag kam...

Friedrich Funder war mehr als das allmächtige Oberhaupt der Zeitung und des Verlages, er war die „Reichspost“. Vergleicht man einen heutigen Redaktionsbetrieb mit der Art, wie Funder arbeitete, versteht man, warum die Zeitungen in einem reichen Land sich soviel schwerer tun als ein immerhin sehr anspruchsvolles Gesinnungsblatt in Jahrzehnten bitterster Armut.

Der hundertste Geburtstag Funders fällt fast mit einem persönlichen Jubiläum zusammen; in wenigen Wochen werden fünfzig Jahre vergangen sein, seit ein junger Adept der Feder zum erstenmal dem Großen der Wiener Zeitungwelt gegenüber saß. Ich muß gestehen, daß ich bei den Rigorosen weniger Herzklopfen hatte als bei der ersten Begegnung mit Funder. Auf die Rigorosen war ich gut vorbereitet und bildete mir wenigstens ein, etwas zu wissen, vor Funder kam ich mir vor, als wäre ich aus einem Flugzeug mit Fallschirm über einem fremden Erdteil abgeworfen worden; nun begriff ich erst das Wort des griechischen Weisen: „Ich weiß, daß ich nichts weiß.“ Und Funder dürfte von mir den selben Eindruck gehabt haben. Zum Schluß fragte er mich nach meinen materiellen Ansprüchen. Das Barometer meiner Selbsteinschätzung scheint auf einem Minimum angelangt gewesen zu sein, denn als ich die Summe nannte, erhöhte er sie sofort auf das Eineinhalbfache, er, der Sparmeister, der jeden Groschen dreimal umdrehte, um ihn dann wieder einzustecken! Ich war aufgenommen und die Weichen für mein Leben waren gestellt, wenn es auch nur dreißig Prozent jener fünfzig Jahre waren, die ich an seiner Seite arbeiten durfte. Aber Funder-Schüler bin ich für mein ganzes Leben geblieben!

Leicht waren die Jahre, die nun folgten, nicht. Ein bequemer Chef war Funder keineswegs. Als ich zwei Jahrzehnte später auf einem preußischen Kasernenhof die Grundausbildung mitmachte, war ich durch meine Erfahrungen mit Funder bestens darauf vorbereitet. Dabei gab es zwischen seiner Tonart und der des Unteroffiziers eine eigenartige Parallele: man nahm nichts übel. Wie auf dem Exerzierplatz die Paragraphen des Strafgesetzbuches, die von Ehrenbeleidigung handeln, automatisch außer Kraft gesetzt sind, und wie man nach all dem Getöse wieder der gute Kamerad ist, so gab es bei Funder kein Nachtragen und kein Notieren angeblicher oder wirklicher Übeltaten. Ein später eintretender Kollege prägte einmal den Satz: „Solange ich bei Funder der größte Idiot bin, der je das Zeitungsschreiben versucht hat, fühle ich mich sicher; Angst bekäme ich, wenn er mir höflich Platz anböte und sagte: .Mein Herr, ich muß Sie aufmerksam machen ...' Das wäre das Vorspiel zur Kündigung.“

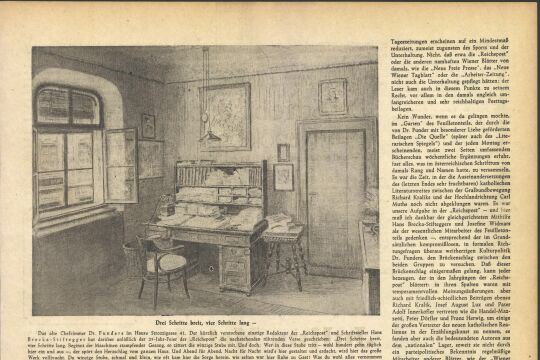

Man lernte bei Funder nicht nur die Gestaltung einer Zeitung, man lernte auch arbeiten. Das beste Beispiel gab er selbst. Bald nach 9 Uhr erschien er, nach kurzer Nachtruhe. Er sah die Wiener Blätter selbst durch; über die auswärtige Presse ließ er sich berichten. Es war vielleicht ein Omen für meine eigene Zukunft, daß ich über das „Vorarlberger Volksblatt“ zu melden hatte. Die eigenständige Politik der Ender und Mitteiberger verfolgte er mit großem Interesse. Jahrzehnte später beobachtete ich, selber an maßgebender Stelle der Vorarlberger Pressepolitik stehend, daß die Länderpresse in Wiener Redaktionen bestenfalls alle zwei Jahre einmal der Beachtung wert gehalten wurde ... Funder hatte Uberblick über den damals noch sehr dichten Blätterwald und damit über das gesamte zeitgeschichtliche Geschehen.

Nachmittags saß er wieder am Schreibtisch und sah die Manuskripte durch. Es dürfte die Heutigen unwahrscheinlich dünken, daß er das ganze Blatt — mit Ausnahme des Sportteiles, der ihn nicht interessierte — im Manuskript gelesen hat. So war denn auch die „Reichspost“ eine gut durchkomponierte Symphonie. Daß Meldungen im außenpolitischen Teil und auf der Wirtschaftsseite einander widersprachen, wäre bei Funder unmöglich gewesen. Er war ein Dirigent, dem kein falscher Ton, auch aus der letzten Reihe des Orchesters, entging. Dabei schrieb er während der Redaktionsarbeit oft den Leitartikel, meistens handschriftlich. Daß die Setzer ob solcher Hieroglyphen in Verzweiflung gerieten, focht ihn wenig an.

Meistens eilte er um die zehnte Nachtstunde in den Setzersaal, kürzte, was zu lang erschien, oder warf Minderwertiges weg. Dann las er die Seiten; dabei nahm er den Inhalt zum zweitenmal zur Kenntnis; wenn er morgens die „Reichspost“ aufblätterte, las er sie zum drittenmal. Immer wieder verkündete er lautstark, er werde sich auf die oberste Führung beschränken und die tägliche Blattgestaltung auf seine Stellvertreter aufteilen. Ob er solche Enun-ziationen selber ernst nahm, weiß ich nicht. Wir anderen stießen, wenn wir sie hörten, einander an und lächelten. Zwei, längstens drei Tage nach solchen Rückzugsmanövern saß er wieder in der Setzerei und stellte fest, daß die damals üppig wuchernden Vereinsberichte wesentliche Kürzungen vertrügen.

Sehr zum Unterschied von heute war die Redaktionsarbeit von damals im wesentlichen anonym. Selbst seine eigenen Leitartikel zeichnete Funder nur dann mit Namen, wenn eine Absicht darin lag. Wir waren Unpersonen, wir waren „die Reichspost“, hinter der das kleine Ich völlig zurückzutreten hatte.

Es paßte in das Bild Funders, daß er alles zwecklose Arbeitsgetue haßte. „Wir sind geistige Schwerarbeiter“, pflegte er gegenüber allen Versuchen zu sagen, Konferenzen einzuführen, bei denen einer redet und die anderen zuhören — oder auch nicht. In den meisten Jahren gab es innerhalb der zwölf Monate eine einzige Redaktionskonferenz und diese beschäftigte sich mit Gehalts- oder Organisationsfragen. Er legte größten Wert auf das Einholen von Informationen bei Politikern und Ämtern; gegen Pressekonlerenzen hegte er eine deutliche Aversion. Zeit und Arbeitskraft mußten bis aufs Äußerste ausgenützt werden. Daß man nach einem anstrengenden Nachtdienst in der Frühe schon wieder zu einer Berichterstattung auslaufen sollte, machte ihm nichts aus; er konnte sich höchstens wundern, daß man am Nachmittag den Bericht über die Veranstaltung des Vormittags schreiben wollte und ihn nicht schon fertig mitbrachte.

Als ich in den Bannkreis Funders trat, hatte er die erste große Etappe seines Lebens schon hinter sich. Der gewaltsame Tod des Thronfolgers

Erzherzog Franz Ferdinand und das Ende des alten Vielvölkerreiches hatte Funders Lebensweg in eine andere Richtung gedrängt. Als ich in die „Reichspost“ eintrat, stand gerade Seipels Stern im Zenit. So sehr Funder innerlich am Alten hing, so sehr war er auch Pragmatiker, mit dem Erfolg, daß er Seipels Wirken auch dann unterstützte, als der Kurs der Regierung immer weniger populär wurde und als die eigenen Reihen sich lichteten. Die beginnende Auflösung der religiösen Substanz sah er klarer als es in der „Reichspost“ geschrieben werden durfte. Im Blatte huldigte Funder oft einem Zweckoptimismus, den er innerlich nicht teilte.

Der Tod Seipels, der sich im Sommer dieses Jahres zum vierzigstenmal gejährt hat, und das Jahr 1933 stellten Funder wieder vor eine neue Frontenbildung. Mit Hitlers Machtergreifung in Deutschland hatte er mit seiner Gegnerschaft gegen alle, seinerzeit auch im christlichsozialen Lager herrschenden Anschlußtendenzen recht behalten. Uber Funders innere Einstellung zu Dollfuß und Schuschnigg gibt es heute schon eine reiche Literatur. Er bejahte den christlichen Ständestaat, ohne gegenüber den autoritären Tendenzen des zeitweise maßgebenden Heimwehrflügels blind zu sein. Im Staatsrat nahm er mit einem in jenen Jahren seltenen Mut gegen die sich einseitig auf Italien stützende Außenpolitik und die Gefährdung des Verhältnisses zu den Westmächten Stellung. Ich erinnere mich an ein Gespräch unter vier Augen, in dem er Sorgen äußerte, der Kurs der Regierung verliere unter der Bevölkerung immer stärker an Boden. Doch schloß er damit, es dürfe kein Defaitismus aufkommen, da dieser nur dem jenseits der Grenzen lauernden Gegner zugute käme.

Für Funders Position während der „Systemzeit“ ist ein Bonmot bezeichnend, das damals durch die Wiener Journalistik ging. Danach gab es zwischen 1934 und 1938 in Wien nur drei Chefredakteure, Dr. Reiter für die „Wiener Zeitung“, Dr. Funder für die „Reichspost“ und den Gesandten Ludwig für alle anderen Blätter. Während also diese letzteren zu Organen des Bundespressedienstes geworden waren, hatte die „Reichspost“ eine eigene Meinung, die „oben“ nicht immer genehm war und gelegentlich zu Auseinandersetzungen führte, bei denen Funder gerne mich den Fernsprecher aufnehmen ließ.

Mit Vorliebe vertraute er mir Missionen an, bei denen der Ton auf „Moderato“ zu stellen war. Er konnte zu mir sagen: „Du gehst zum XY und machst ihm einen fürchterlichen Krach“, weil er sicher war, daß mein „Krach“ mit den Worten begann: „Mein Herr, ich muß Ihnen leider mitteilen, daß in diesem Punkt zwischen Ihnen und Dr. Funder einige Differenzen bestehen.“ In der Redaktion äußerte er sich einmal über mich: „Dem Huebmer kann man Zo-las ,Nana' geben und er streicht sie so zusammen, daß ein Backfischroman daraus wird.“ Das war der echte alte Funder. Wenn man bedachte, daß auf diesem Manne die journalistische Verantwortung für ein schwer bedrohtes Land lag, denn die „Reichspost“ wurde in allen Ländern als die Stimme Österreichs angesehen, mußte man seinen oft grimmigen Humor doppelt schätzen.

Der politische Teil der „Reichspost“ wurde in den Staatskanzleien geradezu mit der Lupe gelesen. In den späten Abendstunden riefen die Presseattaches der meisten europäischen Länder in der Redaktion an und baten um Zitate aus dem kommenden Leitartikel. So war es selbstverständlich, daß die Änderung der Tonart im Sommer 1936 Geschichte machte. Den von Kurt von Schuschnigg und Guido Schmidt unternommenen Versuch, mit dem Deutschen Reich zu einem außenpolitischen Ausgleich zu kommen, ohne dabei, wie sie meinten, für Österreich Wesentliches aufzugeben, unterstützte Funder. Er hat dafür im eigenen Lager viel Kritik erfahren. Knapp vor der Katastrophe von 1938 stellte mich, bei einer Veranstaltung in der Hofburg, ein berühmter Emigrant aus dem Reich und äußerte sich über den nach seiner Meinung „entsetzlichen “ Kurs der „Reichspost“. Wenige Wochen später saß Funder hinter Stacheldraht.

Funder, angeblich Mann der Versöhnung, war nach dem Tag von Berchtesgaden mehrmals ins Ausland gereist, um dort über seine weitreichenden Verbindungen auf die tödliche Gefahr aufmerksam zu machen, die Österreich drohte. Niemand hat Österreich geholfen. So kam es zu jener unvergeßlichen Redaktionskonferenz vom 11. März 1938, die er mit den Worten begann: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Als ein Kollege vorschlug, man sollte das Blatt vom 12. März etwas anders gestalten, als es am Nachmittag geplant war, schlug er mit der Faust auf den Schreibtisch und wurde richtig grob — zum letztenmal der alte Funder in seiner „Reichspost“.

Ich habe damals ein wenig meinen Namensheiligen Johannes gespielt, der in den Palast des Hohenpriesters schlich, um zu sehen, was aus seinem Meister wurde. Infolge meiner redaktionellen Tätigkeit verfügte ich über gute Beziehungen zur Wiener Polizei. Funder war bereits verhaftet. Und er handelte im Sinne des Evangelisten Johannes (18, 8): „Wenn ihr mich sucht, dann laßt diese gehen!“ Wie ich aus bester Quelle erfuhr, nahm er die volle Verantwortung für den Kurs der „Reichspost“ auf sich und verhinderte dadurch, daß Artikel seinen Redaktionsmitgliedern angelastet wurden.

Damit blieb er auch nach dem Ende der „Reichspost“ seinem Grundsatz treu, daß er das Blatt und seine Linie trage und daß es keine Belastung seiner Mitarbeiter geben dürfe. Die reichlich bestehenden Gegensätze und Spannungen in der Christlichsozialen Partei oder im kirchlichen Bereich fühlten wir bei unserer Arbeit nicht, wir hatten sie gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. In seiner Person konzentrierten sich die im damaligen katholisch-politischen Lager herrschenden Kräfte, und auf seine Person hatten wir zu blicken. Dies machte die Arbeit trotz seiner reichlich rauhen Schale leicht. Wir fürchteten nicht sein Toben — der Ausdruck ist nicht zu scharf gewählt! —, wir fürchteten bloß, eines Tages unter einem anderen Herrn dienen zu müssen.

Leider war es mir nicht vergönnt, nach der Auferstehung Österreichs wieder mit Funder arbeiten zu dürfen. Ich besitze aus den ersten Nachkriegsjahren wahre Liebesbriefe von ihm, doch als sich die Dinge in Wien klärten, saß ich bereits an der Westecke Österreichs fest. (In einem seiner letzten Briefe schrieb er, er werde im Himmel mit mir eine Redaktion aufmachen.)

Wenn aus mir im Leben etwas geworden ist, danke ich es Friedrich Funder. Seine Skepsis bei meiner Vorstellung vor fünfzig Jahren habe ich ihm längst vergeben und sein Geschrei habe ich nie ernst genommen. In seinem Stil und seiner Arbeitsmethode war er ein Zeitungsmann wie er nicht mehr wiederkommt. Und er ist zum Symbol für sieben Jahrzehnte österreichischer Geschichte geworden.