VerGATTert auf ölige Pflanzerei

Kaum eine Woche vergeht, in der nicht vom Ölsaatenanbau als Produktionsalternative für die heimische Landwirtschaft die Rede ist. Scheitert der Anbau an Pflanzerei?

Kaum eine Woche vergeht, in der nicht vom Ölsaatenanbau als Produktionsalternative für die heimische Landwirtschaft die Rede ist. Scheitert der Anbau an Pflanzerei?

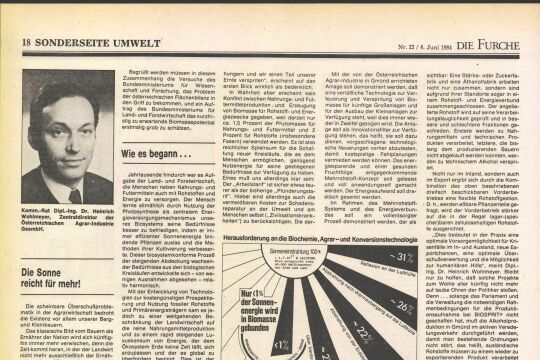

Demnächst schon bekommen die Österreicher heimische Importabhängigkeit im Bereich der pflanzlichen Öl- und Fettversorgung zu spüren: zumindest pekuniär. Eine weltweite Verknappung der Rohstoffe und der neue Höhenflug des Dollars lassen nach den Grundstoffkosten auch die Verbraucherpreise explodieren. Nach Raps, Sonnenblumen und Sojabohnen auf dem Weltmarkt werden Speiseöle und Margarine teurer.

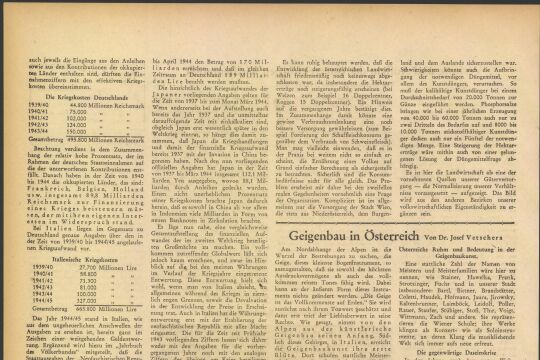

Österreich ist auf diesem Versorgungsgebiet zu 97 Prozent vom Ausland abhängig, besser: fast ausschließlich (zu rund 85 Prozent) von den Vereinigten Staaten. Der Selbstversorgungsgrad liegt bei jämmerlichen drei Prozent, was auch in der Handelsbilanz durchschlägt: Der jährliche Import von mehr als 100.000 Tonnen läßt über eine Milliarde Schilling an Devisen abfließen.

Einerseits ist es diese Auslandsabhängigkeit, andererseits sind es die Schwierigkeiten der heimischen Landwirtschaft mit ihren Getreideüberschüssen, die Politiker und Agrarier von einer Produktionsalternative schwärmen läßt: vom Aufbau eines heimischen Ölsaatenanbaus mitsamt inländischer Verarbeitung.

Kaum eine Woche vergeht, in der davon nicht die Rede ist. Und das seit 1977. Doch sämtliche Margarinepläne zerflossen wie Butter an der Sonne, obwohl über Parteigrenzen hinweg Einvernehmen besteht, daß für den Ölsaatenanbau ökonomische und ökologische Argumente sprechen. Letztlich versprach auch das rot-blaue Koalitionskabinett in seiner Regierungserklärung vom 31. Mai 1983 erneut, „sich auch mit den Problemen intensiv auseinanderzusetzen, die mit einer österreichischen ölsaatenproduktion zusammenhängen". Denn die Land wirtschaft braucht Produktionsalternativen.

Dafür sprechen marktwirtschaftliche Zwänge: Bei Brotgetreide ist heute bei einem durch Konsumgewohnheiten leicht sinkenden Bedarf die Marktleistung bereits doppelt so hoch wie der Verbrauch, auch bei Futtergetreide hat das heimische Angebot die Nachfrage überflügelt. Der Exportbedarf steigt und wird - nicht zuletzt durch weitere Fortschritte in Züchtung und Produktionstechnik - weiter steigen.

Das kostet Geld. Denn der Export der Getreideüberschüsse muß gestützt werden: derzeit schon mit rund einer Milliarde Schilling, wobei die Bauern 50 Prozent der Exportkosten selbst in Form eines Verwertungsbeitrages aufzubringen haben.

Daher die Überlegung: Statt Uberschußgetreide werden, so die Vorstellungen, auf rund 40.000 Hektar Ölsaaten (Raps, Sonnenblumen) angebaut. Das verringert den Aufwand beim Getreideexport, reduziert die Auslandsabhängigkeit beim Pflanzenfett und bringt zudem noch ökologischen Nutzen, nämlich mehr Artenvielfalt der Ackerfruchtfolgen.

Bei einer heimischen Verarbeitung fielen zudem Schrote und Preßkuchen aus Raps oder Sonnenblumen als Nebenprodukte ab: Eiweißfuttermittel, die heute ebenso teuer importiert werden müssen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!