Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Wie hätten Sie denn gerne den Graben?

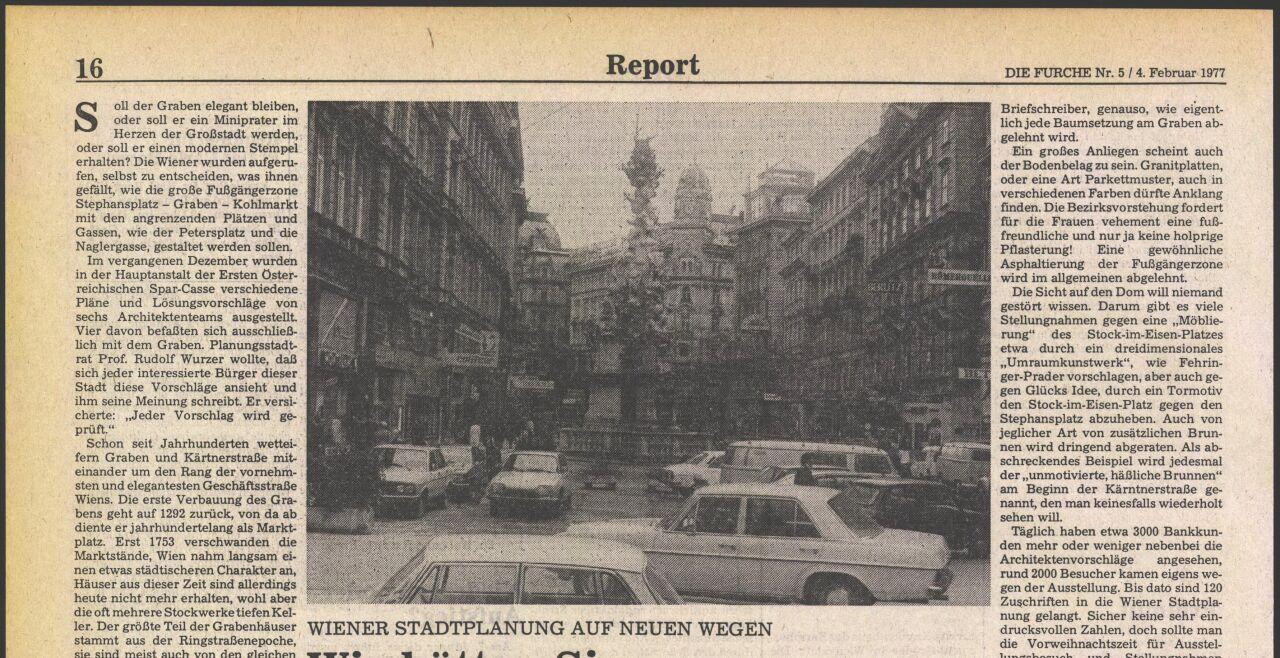

Soll der Graben elegant bleiben, oder soll er ein Miniprater im Herzen der Großstadt werden, oder soll er einen modernen Stempel erhalten? Die Wiener wurden aufgerufen, selbst zu entscheiden, was ihnen gefallt, wie die große Fußgängerzone Stephansplatz - Graben - Kohlmarkt mit den angrenzenden Plätzen und Gassen, wie der Petersplatz und die Naglergasse, gestaltet werden sollen.

Im vergangenen Dezember wurden in der Hauptanstalt der Ersten österreichischen Spar-Casse verschiedene Pläne und Lösungsvorschläge von sechs Architektenteams ausgestellt. Vier davon befaßten sich ausschließlich mit dem Graben. Planungsstadtrat Prof. Rudolf Wurzer wollte, daß sich jeder interessierte Bürger dieser Stadt diese Vorschläge ansieht und ihm seine Meinung schreibt. Er versicherte: „Jeder Vorschlag wird geprüft.”

Schon seit Jahrhunderten wetteifern Graben und Kärtnerstraße miteinander um den Rang der vornehmsten und elegantesten Geschäftsstraße Wiens. Die erste Verbauung des Grabens geht auf 1292 zurück, von da ab diente er jahrhundertelang als Marktplatz. Erst 1753 verschwanden die Marktstände, Wien nahm langsam einen etwas städtischeren Charakter an, Häuser aus dieser Zeit sind allerdings heute nicht mehr erhalten, wohl aber die oft mehrere Stockwerke tiefen Keller. Der größte Teil der Grabenhäuser stammt aus der Ringstraßenepoche, sie sind meist auch von den gleichen Architekten erbaut, wie die Gebäude der Ringstraße.

Das zentrale Schmuckstück des Grabens ist die hochbarocke Pestsäule, die Kaiser Leopold I 1692 von Lo- dovico Burnacini zum Dank für das Erlöschen der Pestepidemie errichten ließ. An ihrem figuralen Schmuck arbeitete auch der berühmteste Barockbaumeister Wiens, Johann Bernhard Fischer von Erlach, mit.

Der langgestreckte Platz wird noch von zwei Brunnen aus dem 19. Jahrhundert geschmückt. Zum Bereich des Grabens gehört außerdem die Jungferngasse, die den Blick auf die Peterskirche freigibt. In den Graben münden mehrere enge uralte Seitengassen, wie die Naglergasse, die Doro- theergasse, die Seilergasse und der breitere Kohlmarkt, die alle ebenfalls in die Fußgängerzone eingeplant werden sollen.

Für den Bereich Graben stehen nun vier Architektenvorschläge zur Auswahl. Sie sind reichlich illustriert und genauestens beschrieben, so daß sich jeder Betrachter ein Bild vom Entwurf machen kann.

Das Projekt der Architekten Glück-Grassberger will den Groben zum „Salon Wiens” machen. Er wird von ihnen als „Innenraum” gesehen. Granitsteinpflasterung in farblicher Abstufung zu dunkelrotem Porphyr soll den Eindruck von Tafelparkett vermitteln. Zwei Kaffeehauspavillons in der Höhe der Ersten österreichischen Spar-Casse und ein anderer in der Höhe von Braun mit rundbogenförmiger Markisenüberdachung sind die einzige „Möblierung”, ansonsten werden gestalterische Elemente spar- samst eingesetzt.

Die Architekten Holzbauer und Windbrechtinger verzichten weitgehend auf „Schanigärten” und Kioske. Sie betonen vielmehr die historische Bausubstanz des Grabens. Der Schwerpunkt der Ausgestaltung ist hauptsächlich auf die kulturellen Ansprüche der Bevölkerung und weniger nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Geschäftswelt ausgerichtet. Als Beleuchtung aber schlagen sie moderne, modifizierte Kämtnerstra- ßenkandelaber vor.

Das Architektenteam Wachberger gliedert den Graben in unterschiedliche Nutzungs- und Erlebniszonen. Die U-Bahn-Trassen werden so situiert, daß sie einen räumlichen Abschluß bilden, ohne die Sicht auf den Stephansdom, die Pestsäule und die Bhmnen zu beeinträchtigen. Sie setzen markante Treffpunkte für Gastronomie und Einkauf und wollen das städtische Leben durch allerlei kommunikative Einrichtungen intensivieren.

Noch mehr gestalterische Akzente setzen die Architekten Prader-Feh- ringer. Sie sehen im Graben den zentralen Marktplatz Wiens. Shoppingcenter, Passagen, Höfe, Treppen, zuweilen zwei Ebenen, winterfeste Pavil- : Ions, Galerien, Sitzbankzonen, mit einem Wort, eine abwechslungsreiche und vielfältige Möblierung des alten Platzes soll den Marktcharakter noch unterstreichen.

Hinzu kommen nun noch die Projekte zur Gestaltung von Kohlmarkt und Michaelerplatz, die in das Gra- berikonzept einbezogen werden sollen, denn nur eine Gesamtplanung der ganzen Fußgängerzone „Innere Stadt” kann garantieren, daß sie nicht in Einzellösungen aufgegliedert wird.

Holzbauer und Windbrechtinger haben sich deshalb außer mit dem Graben auch mit diesem Raum befaßt. Sie sehen den Kohlmarkt als eine vornehme Einkaufsstraße. Der Boden soll ihrer Ansicht nach mit Natursteinplatten bedeckt werden, die Beleuchtung würden sie allerdings in Form von modernen Strahlern an Wandarmen montieren. In die Mitte des Michaeler- platzes wollen sie einen Springbrunnen stellen.

Die Feuerstein-Hoppe-Gruppe will hier so wenig wie möglich verändern, nur der Michaelerplatz sollte als funktionelles Forum zwischen Kohlmarkt und Hofburg durch zeitweilige Zeltüberdachung hervorgehoben werden.

Die Schlüsselgruppe (Holulow- sky-Kirchhofer) will eine typisch wienerische Fußgängerzone entwickeln. Der Straßenraum soll seinen historischen Charakter bewahren. Sie wollen für eine ruhige Bodengestaltung gleichmäßig große Platten verwenden, dazwischen wollen sie mobile Gestaltungselemente, wie Felsen, Moospolster und Baumstümpfe, als Symbole und Orientierüngshilfen setzen.

Wie aber nimmt der Wiener zu eillen diesen Vorschlägen Stellung, welches Projekt wird von ihm bevorzugt? Die Bewertung reicht von dem schlechthin „scheußlich” bis zum enthusiastischen „phantastisch”.

Wenn auch vielleicht dem Projekt Holzbauer-Windbrechtinger (möglicherweise wegen seinem Nah Verhältnis zur Stadtplanung) in den meisten Zuschriften, selbst vor Glück-Grass- berger, die ebenfalls viel Zustimmung finden, der Vorzug gegeben wird, so wird der Marktplatz als „Schanigraben” oder gar die Idee, „Bierzelte und ein Gebiet wie auf der Wiesen in München”, zu schaffen, einstimmig und geradezu wütend abgelehnt.

Fast unisono will man „alte Plätze so wenig wie möglich gestalten” und begrüßt jedes Projekt, das „am wenigsten die Tradition verändert, die paar notwendigen Veränderungen sich aber anpassen und einfügen”. „Die historische Bausubstanz soll betont werden.”

Eigentlich fällt auf, daß außer München keine andere Großstadt zum Vergleich herangezogen wird. Läge nicht ein Vergleich mit den Freiluftca- fės auf der Via Veneto in Rom oder der Gran Via in Madrid auf der Hand?

Interessanterweise wird oft nicht irgend einem einzelnen Projekt der Vorzug gegeben, sondern zu wichtigen gestalterischen Elementen, wie Beleuchtung, Begrünung und Bodenbelag, gesondert Stellung genommen.

Ein Sonderanliegen scheint vor allem die Beleuchtung zu sein. Durchwegs werden gleiche oder ähnliche modernistische Beleuchtungskörperä la Kärntnerstraße abgelehnt. Immer wieder wird der Wunsch nach alten Nachahmungen ausgedrückt, ja es wird sogar mehrfach vorgeschlagen, alte Gaskandelaber nachzugießen. Auch Kohlmarkt und Naglergasse mögen Altstadt-adequate Leuchten erhalten. Der Horror vor den Kämt- nerstraßenleuchten sitzt offensichtlich noch allen in den Gliedern.

Von einer Begrünung der Jungfem- gasse wird abgeraten, da Bäume, wenn sie höher werden, doch sehr den Blick auf die Peterskirche beeinträchtigen würden. Der Petersplatz aber sollte unbedingt als zum Graben gehörig betrachtet werden und architektonisch nicht abgetrennt werden, meinen viele

Briefschreiber, genauso, wie eigentlich jede Baumsetzung am Graben abgelehnt wird.

Ein großes Anliegen scheint auch der Bodenbelag zu sein. Granitplatten, oder eine Art Parkettmuster, auch in verschiedenen Farben dürfte Anklang finden. Die Bezirksvorstehung fordert für die Frauen vehement eine fußfreundliche und nur ja keine holprige Pflasterung! Eine gewöhnliche Asphaltierung der Fußgängerzone wird im allgemeinen abgelehnt.

Die Sicht auf den Dom will niemand gestört wissen. Darum gibt es viele Stellungnahmen gegen eine „Möblierung” des Stock-im-Eisen-Platzes etwa durch ein dreidimensionales „Umraumkunstwerk”, wie Fehrin- ger-Prader vorschlagen, aber auch gegen Glücks Idee, durch ein Tormotiv den Stock-im-Eisen-Platz gegen den Stephansplatz abzuheben. Auch von jeglicher Art von zusätzlichen Brunnen wird dringend abgeraten. Als abschreckendes Beispiel wird jedesmal der „unmotivierte, häßliche Brunnen” am Beginn der Kärntnerstraße genannt, den man keinesfalls wiederholt sehen will.

Täglich haben etwa 3000 Bankkunden mehr oder weniger nebenbei die Architektenvorschläge angesehen, rund 2000 Besucher kamen eigens wegen der Ausstellung. Bis dato sind 120 Zuschriften in die Wiener Stadtplanung gelangt. Sicher keine sehr eindrucksvollen Zahlen, doch sollte man die Vorweihnachtszeit für Ausstellungsbesuch und Stellungnahmen eher als ungünstig betrachten. Auf alle Fälle hat nur ein winziger Teil der tatsächlich Interessierten seine Ansicht geäußert. Ihre Meinung wird genauestens registriert.

Von der Stadtplanung war es ein begrüßenswerter, auch pädagogischer Schritt, die Bürger dieser Stadt etwas aus ihrer Apathie zu wecken und sie für eine demokratische Meinungsbildung und Äußerung zu motivieren. Bezirksvorsteher Ing. Heinz will Anfang Februar eine Bürgerversammlung des ersten Bezirkes einberufen. Er verspricht sich von dieser stets sehr gut besuchten Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Planungsstadtrat Wurzer bereits feste Entscheidungen.

Die Stadtplanung wird aber auch, wenn die ganze Befragung keine Farce werden soll, die ins Detail gehenden Zuschriften, die schließlich größtenteils in die gleiche Richtung gehen, berücksichtigen müssen. Sie wird dabei wohl nicht bloß ein Projekt auszuwählen haben, selbst wenn einem - wie es scheint, dem von Holzbauer und Windbrechtinger - der Vorzug gegeben wird, sondern sich entschließen müssen, durch Modifizierung den Wünschen der Bevölkerung vor allem in der Art der Beleuchtung, der Bodengestaltung, der weitgehenden Ablehnung der „Möblierung”, insbesondere der Brunnen, Rechnung zu tragen!

Die Stellungnahme des österreichischen Kunstsenates aber, die anläßlich dieser Exposition offiziell an den Planungsstadtrat gerichtet worden ist, sollte wohl ausschlaggebend sein, noch dazu, wo sie gerade das ausdrückt, was sicher den meisten Wienern eine Herzensangelegenheit ist. Darin wird gemahnt, daß der Graben „wie ein altes Gemälde” zu behandeln sei, „das man restaurieren, aber nicht übermalen darf.”

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!