Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Zur Imagepflege?

In Wien soll ein jüdisches Mu-seum errichtet werden. Seit Monaten kursieren darüber vage Vermutungen, einige Gerüchte und nur wenige konkrete Pläne. Sicher ist bislang nur, daß via Ausschreibung ein Direktor mit einem Konzept gesucht wurde, daß sechs Bewerber in eine Endauswahl gekommen sind und ihre Entwürfe für eine Museumsplanung bei einer öffentlichen Anhörung vorlegen müssen, daß ein provisorisches Museum in den Räumen der Israelitischen Kultusgemeinde in der Wiener Seitenstet-tengasse eingerichtet wird und daß das gleich daneben liegende Haus

Rabensteig Nr. 3 - derzeit im Besitz der Kultusgemeinde - nach einem kostspieligen Umbau und der Umsiedlung der derzeitigen Bewohner als Museumsbau zur Verfügung stehen soll.

In der jüdischen Gemeinde herrscht jedenfalls Verwunderung über die plötzliche Aktionsbereitschaft der Wiener Stadtverwaltung in dieser Angelegenheit. Sie plagen vor allem andere Sorgen, weshalb sie den Bau eines Museums „in einer Wunschliste an die österreichische Bundesregierung an einer der letzten Stellen genannt“ hat, wie Paul Grosz, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde bekräftigt. Da waren noch die Renovierung der Synagoge und der dazugehörenden Räume der Kultusgemeinde in der Seitenstettengasse, die Erhaltung und Pflege jüdischer Friedhöfe in Österreich und auch der längst fällige Ausbau des Altersheimes in Wien, um die die Juden gebeten hatten. Maßnahmen also, die - so Grosz - bislang nur zum Teil und mit wesentlich geringeren Budgetmitteln getroffen wurden als vorgesehen.

„Der Bau eines jüdischen Museums läuft unter dem Motto: Tu Gutes und rede darüber“, sagt Grosz. Die Idee wurde ursprünglich in der mosaischen Gemeinde geboren. Im Juni 1987, die internationale Affäre um die Vergangenheit Kurt Waldheims lag nach dessen Wahl zum Bundespräsidenten im Juni 1986 noch schwer im Magen, beschloß die österreichische Bundesregierung „sichtbare Zeichen“ einer Versöhnung mit den jüdischen Mitbürgern und fragte bei der Kultusgemeinde um die besagte Wunschliste an. Danach ruhte „das Werk zur Imagepflege“ (Grosz), ehe Wiens Bürgermeister Helmut Zilk heuer die Museumsidee von sich aus propagierte, wie Beobachter meinen, nicht zuletzt im Blick auf die Weltausstellung 1995 in Wien.

Das Projekt „Jüdisches Museum“ obliegt seither in seiner Vorausplanung Christian Cap im Rahmen der „Wiener Holding“, einer Tochtergesellschaft der Gemeinde Wien. Die Ausschreibung, die Cap als Vorsitzender eines Kuratoriums (mit Günter Düriegl, Direktor des Historischen Museums der Stadt Wien, Johann Marte, Sektionsleiter im Wissenschaftsministerium, dem Psychiater Alexander Friedmann und dem Kaufmann Mario Müller besetzt) schließlich vorgelegt hat, wird nun heftig kritisiert: Es sei unverständlich, zuerst einen Direktor zu suchen, ehe ein definitiver Plan zur Struktur des Museums vorliege.

Düriegl will dazu nichts sagen, Marte meint, nur Cap und Friedmann könnten darüber kompetente Auskünfte erteilen. Cap spricht von sechs, noch geheimen Bewerbern, die vom Kuratorium aus ursprünglich 20 Anträgen ausgewählt wurden, um „ihre hochinteressanten Konzepte bei einer öffentlichen Anhörung“ vorzulegen. Der dafür vorgesehene Termin am 12. November verstrich ungenützt. Friedmann scheint mit der Form der Ausschreibung nicht zufrieden zu sein: Ein interessantes, durchführbares Konzept müsse nicht notwendigerweise von einem Direktor mit Talent zur Museumsleitung kommen.

Inzwischen soll es - ohne öffentliche Anhörung - nur noch zwei Bewerber geben, einer davon aus Israel.

Auf Widerstände stößt auch der zukünftige Ort des Museums, das Haus Rabensteig Nr. 3: Ilan Knapp, wissenschaftlicher Leiter des „Österreichischen Institutes für Berufsbildungsforschung“, hat ein Konzept eingereicht, das nach internationalem Vorbild die Errichtung eines - so Knapp - „lebendigen Begegnungszentrums mit einem Museum“ vorsieht. Durch die Diskussion um den Direktorsposten sah Knapp seine Idee, „in der es nur um Inhalte geht“, gefährdet, stellte seine Pläne zur Verfügung („aus Verbundenheit zur Sache“)

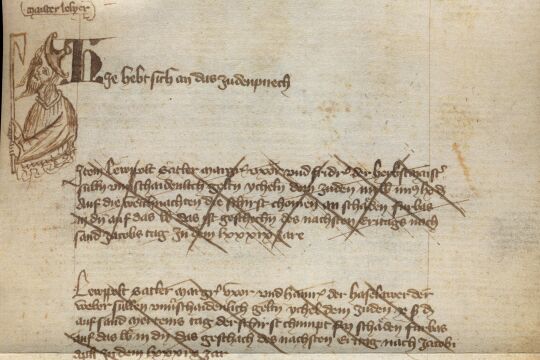

1810, Sammlung Max Berger und distanzierte sich als Person. „Bei einem Mickey Mouse-Spiel stehe ich als Leiter eines Museums nicht zur Verfügung“, sagt er, nachdem er durch antisemitische Ressentiments mehrfach bedroht wurde.Knapp meint auch, die Räume am Rabensteig seien „für ein Museum völlig ungeeignet“, weil sie „weder Höhen noch Tiefen haben“. Der Umbau sollte nach einem Architektenwettbewerb erfolgen. Knapp spricht das aus, was viele aus der jüdischen Gemeinde befürchten: Das Schicksal der Juden werde in dem derzeit projektierten Museum nur unreflektiert bestaunt - „wie ausgestopfte Indianer“ meint Paul Grosz dazu.

Unterdessen hat die Stadt Wien die weltberühmte Judaika-Sammlung Max Berger, die ein Grundstock des künftigen Museums sein soll, aufgekauft. Der Kaufpreis lag bei dreißig Millionen Schilling, obwohl das Auktionshaus Sothe-by's die Sammlung „nur“ auf zwölf bis fünfzehn Millionen schätzte. Christian Cap räumt ein, daß die Hälfte der Summe durch Spenden gedeckt worden sei: Spenden jüdischer Mitbürger, mit denen auch ' bei der gesamten Finanzierung des Projektes spekuliert wird. Von insgesamt 180 Millionen Schilling, die das jüdische Museum kosten soll, steuern Bund und Gemeinde nur je sechzig Millionen bei. Noch einmal sechzig Millionen müssen durch Spenden, die die Kultusgemeinde verwaltet, eingebracht werden.

Dazu ein engagiertes Mitglied der jüdischen Gemeinde: „Niemand fragt allerdings, ob dieses Geld nicht von anderen Zuschüssen für mehr oder weniger alltägliche Probleme der Juden abgezweigt werden muß.“

Außerdem vergibt der Bund seine Mittel jährlich, und zwar vier Jahre lang je fünfzehn Millionen Schilling. Wenn heuer nichts mehr passiert, dann geht viel Geld verloren, weil die Subventionssummen des Bundes nicht ins nächste Jahr übertragen werden können.

Zunächst stockten ja sogar die Verhandlungen über den Mietvertrag der provisorischen Museumsräume in der Seitenstettengasse zwischen Wiener Holding und Kultusgemeinde. Der Stein des Anstoßes: Die Kultusgemeinde wollte „sicher gehen, daß es in unseren Räumlichkeiten zu keinen religionsfeindlichen Äußerungen kommt“ (Grosz) und formulierte in einem Vertragsentwurf eventuelle antisemitische Parolen als Kündigungsgrund.

Cap meint sogar, die Kultusgemeinde hätte die künftige Museumsdirektion ohne Angabe von Gründen vor die Tür setzen können. Was laut Grosz „eine Fehlinterpretation“ ist. Eine Neuformulierung dieses Vertragspassus konnte den Streit beilegen. Ende Jänner 1990 soll ein Provisorium des jüdischen Museums eröffnet werden. Ein Jahr der Planungszeit ist vorüber. Sieht man vom Kauf der Sammlung Berger ab, ist es ungenützt verstrichen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!