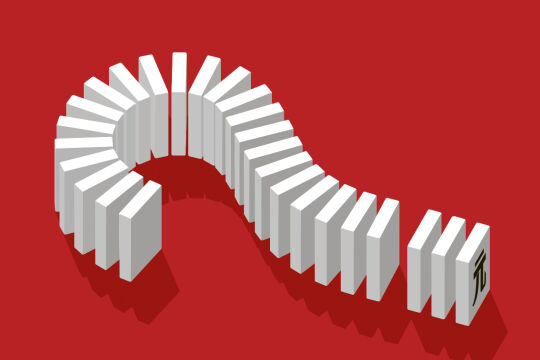

Die diktatorischen Auswüchse verdecken die demokratischen Aufbrüche.

Das schlimmste Ergebnis der weltweiten Proteste rund um die olympischen Spiele in Peking wäre ein völliger Bruch zwischen China und der demokratischen Welt. Und dabei geht es nicht um Chinas Staatsspitze. Die darf über Demonstrationen, Boykottdrohungen und den erzwungenen Spießrutenlauf ihrer olympischen Fackel durchaus verärgert sein; die kann als Antwort darauf auch mit wirtschaftlichen Sanktionen oder diplomatischen Konsequenzen drohen - halb so schlimm. Chinas Politiker sind, so wie Politiker überall, Staatsräson-Opportunisten, die scheren heute aus und lenken morgen ein, wenn es die Staatsinteressen verlangen.

Zu einem wirklichen politischen Desaster würden sich die olympischen Spiele jedoch entwickeln, wenn sich als Reaktion auf die Proteste die Mehrheit der Chinesinnen und Chinesen in ihrem Stolz gekränkt vom Westen und "seinen" Menschenrechten, "seiner" Demokratie und "seinem" Gesellschaftsmodell abwendet.

Wagenburg-Mentalität

Erste Anzeichen dafür gibt es bereits: Die olympische Fackel nennen die Chinesen nur noch ihr "Heiliges Feuer". Und seit ihr weltweiter Weg durch Proteste gestört wurde, schreibt der China-Korrespondent Johnny Erling, "reagierten die Chinesen mit einer Wagenburg-Mentalität. Patriotisch schlossen sich die Reihen gegen jede Kritik., Verteidigt die Fackel' wurde zur Losung von sich unverstanden fühlenden Chinesen im Inland ebenso wie im Ausland gegen den, Rest der Welt'."

Georg Blume, ebenfalls Peking-Korrespondent, berichtet, dass die neue gebildete chinesische Mittelschicht "mit einer westlichen Haltung, die China als Diktatur und Unrechtsregime ausgrenzt", nichts anfangen kann. Laut Blume glauben diese Chinesen, dass Peking sein Bestes tut, um mehr Wohlstand für alle zu schaffen, und sie hoffen, dass der Wohlstand eines Tages zur Demokratie führt. Sie sind aber nicht bereit, dass Erreichte für die Demokratie zu opfern. Blume: "Die eigene Privatwohnung und das Privatauto sind ihnen wichtiger als das Wahlrecht von 700 Millionen Bauern, die immer noch die Bevölkerungsmehrheit stellen. Sie wollen nicht, dass diese Mehrheit die Politik Chinas bestimmt."

Keine Kommunisten gewählt

Mit seiner Einschätzung der Gefühlswelt städtisch-gebildeter Mittelschicht-Chinesen, die sich vom Westen nicht mehr moralisch abkanzeln lassen wollen, wird Blume recht haben. Dass er die Chinesen vom flachen Land aber als Kontrastfolie dazu präsentiert und als dumme Masse, die besser nicht zu viel mitzureden hat, ist schlichtweg falsch. Wenn es in China irgendwo Demokratie gibt, die diesen Namen verdient, dann auf unterster lokaler Ebene.

Seit mehr als zehn Jahren werden in den 700.000 chinesischen Dörfern, in denen die von Blume genannten "700 Millionen Bauern" leben, die Bürgermeister in freien und öffentlichen Wahlen gewählt. Nötig wurde diese Öffnung des politischen Systems, weil es Peking anders nicht mehr gelungen wäre, genügend kompetente Ortsvorsteher zu bestimmen, die die Wirtschaftsziele und andere nationale Vorgaben effizient umsetzen konnten.

In den 1990er Jahren kam diese Demokratisierung ins Stocken, als Peking mit Bestürzung feststellte, dass nur mehr 40 Prozent der Bürgermeister Mitglieder der Kommunistischen Partei waren. Doch mittlerweile ist durch eine sehr pragmatische Vorgangsweise sichergestellt, dass die Mehrheit der Bürgermeister Parteimitglied ist: Man lässt zwar die Dorfbewohner "ihre Bürgermeister" wählen, doch anschließend rekrutiert Peking die Gewählten für die Partei. Die Wahlen auf lokaler Ebene kranken daneben auch an Stimmenkauf und Nepotismus sowie an der Machtfülle chinesischer "Dorfkaiser", kritisiert John L. Thornton, US-amerikanischer Professor an der Tsinghua Wirtschaftsuniversität in Peking. Trotz seiner Einwände hält Thornton diese Bürgermeister-Wahlen aber als Übungsgelände für Demokratie unverzichtbar.

In der Foreign Affairs-Ausgabe vom Jänner/Februar dieses Jahres zieht Thornton gegen einen Unsinn ins Feld, der von Verteidigern der chinesischen Politik immer wieder vorgebracht wird: Ein 1,3-Milliarden-Menschen-Staat kann nicht demokratisch regiert werden, lautet deren Argumentation, und um so viele zusammenhalten zu können, braucht es eine "eiserne Hand". Laut Thornton sehen die chinesischen Spitzenpolitiker - angefangen von Präsident Hu Jintao und Premier Wen Jiabao - das völlig anders: "Chinas Führer erkennen, dass das China des Jahres 2008 viel zu komplex ist, um ausschließlich von Peking aus gesteuert zu werden." Um den Riesenstaat noch lenken zu können, sagt Thornton, hat Chinas Spitze eingesehen, dass die "eiserne Hand" zu starr, zu langsam und unbeweglich ist und dass sie zum eigenen Nutzen demokratische und rechtsstaatliche Systeme zulassen, ja fördern muss.

Ein bisserl Demokratie, …

Thornton präsentiert sich als jemand, der mit Chinas Führung regelmäßig über diese Fragen in engem Kontakt steht. Für ihn sind Hu, Wen & Co. bei der Umsetzung ihrer theoretischen Einsicht vom Nutzen der Demokratie in die Praxis mit mehreren Dilemmata konfrontiert: Die auf allen Ebenen der Bürokratie herrschende Korruption können sie nur bekämpfen, wenn sie Kontrollmechanismen zulassen, zu denen ein unabhängiges Justizwesen und eine freie Presse gehören. Andererseits muss Chinas Polit-Elite aufpassen, dadurch nicht die Loyalität der durch diese Kontrolle in ihrer Macht beschränkten Parteikader zu verlieren. Die Qualität der Arbeit ihrer Parteifunktionäre können sie wiederum nur steigern, wenn sie demokratischen Wettbewerb zulassen. Doch wie verhindert Chinas Spitze, dass dieser Wettbewerb nicht ihr eigenes Machtmonopol in Frage stellt?

Bis die chinesische Führung diese Fragen geklärt hat, verlangen Chinas Spitzenpolitiker Geduld: "Bitte lasst uns Chinesen experimentieren und die für uns geeignete Form der Demokratie entdecken." Die Ergebnisse dieser Experimente und Expeditionen gehen in Richtung einer "Meritokratie", also einer Regierung der Besten, für deren Zusammenstellung das Volk Vorschläge machen darf, die letzte Wahl aber von der Parteispitze getroffen wird.

… aber nur für die Besten

Ausprobiert werden diese chinesischen Demokratie-Experimente auf Bezirks- und Länderebene sowie in einigen Städten: Die Bevölkerung macht Kandidatenvorschläge, die Partei bestimmt. Wobei - selten, aber doch - unabhängige Kandidaten auf unteren Regierungsebenen durchkommen. In den Volkskongress hat es bei der letzten Wahl 2007 noch keiner der 40.000 (!) angetretenen unabhängigen Kandidaten geschafft. Für 2011 rechnet man aber mit Hunderttausenden unabhängigen Kandidaten für das chinesische Parlament. Die enorme Zahl lässt erahnen, in welchen Dimensionen sich ein demokratischer Aufbruch in China abspielen wird - wenn man ihn zulässt.

Heinz Patzelt, Generalsekretär von amnesty international Österreich, hat dieser Tage Olympia-Journalisten geraten, "mit einem guten scharfen Blick hinter die Fassade zu schauen". Ein guter Rat, dann wird man nämlich Menschenrechtsverletzungen sonder Zahl sehen - die gilt es, auf das Schärfste zu verurteilen. Dann wird man aber auch gar nicht so wenige demokratische und zivilgesellschaftliche Aufbrüche entdecken - die gilt es zu loben. Und damit wird man die Chinesen auch wieder aus ihrer nationalistischen Wagenburg herausbekommen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!